「夫婦関係がもう終わってる気がする」──そう感じてしまうのは、とてもつらいことです。

会話が減り、笑顔がなくなり、一緒にいるのに孤独を感じる。

そんな毎日が続くと、「自分の結婚生活はもうダメなのでは」と不安になるのも無理はありません。

けれども「終わってる」と感じても、それが本当に修復不能なのか、あるいは改善の余地があるのかは、しっかり見極める必要があります。

場合によっては、修復に向けてできることが残されているかもしれませんし、逆に「終わらせる」ことが新しい人生を切り開く選択肢になることもあります。

この記事では──

- 夫婦関係が終わっているサイン

- 修復できるケースとできないケースの違い

- 修復のための具体的なステップ

- 終わらせる選択をするときの判断基準

をわかりやすく整理しながら、「自分と子どもの幸せをどう守るか」という視点で考えていきます。

目次

夫婦関係が「終わってる」とはどういう状態?

「夫婦関係が終わってる」と感じるとき、多くの人は「もう一緒にいる意味がないのでは」と心のどこかで思っています。

では具体的に、どういう状態を「終わってる」と呼ぶのでしょうか。

「終わってる」と感じる典型的なきっかけ

たとえば、次のようなことが続いていませんか?

- 家の中でほとんど会話がなく、連絡は子どもやお金のことだけ

- セックスレスが何年も続いている

- 相手の顔を見るだけでイライラする

- 一緒にいても空気が重く、心が安らがない

- 「子どものため」「世間体のため」だけで結婚生活を続けている

こうした状態にあると、多くの人が「夫婦関係はもう終わってる」と感じやすくなります。

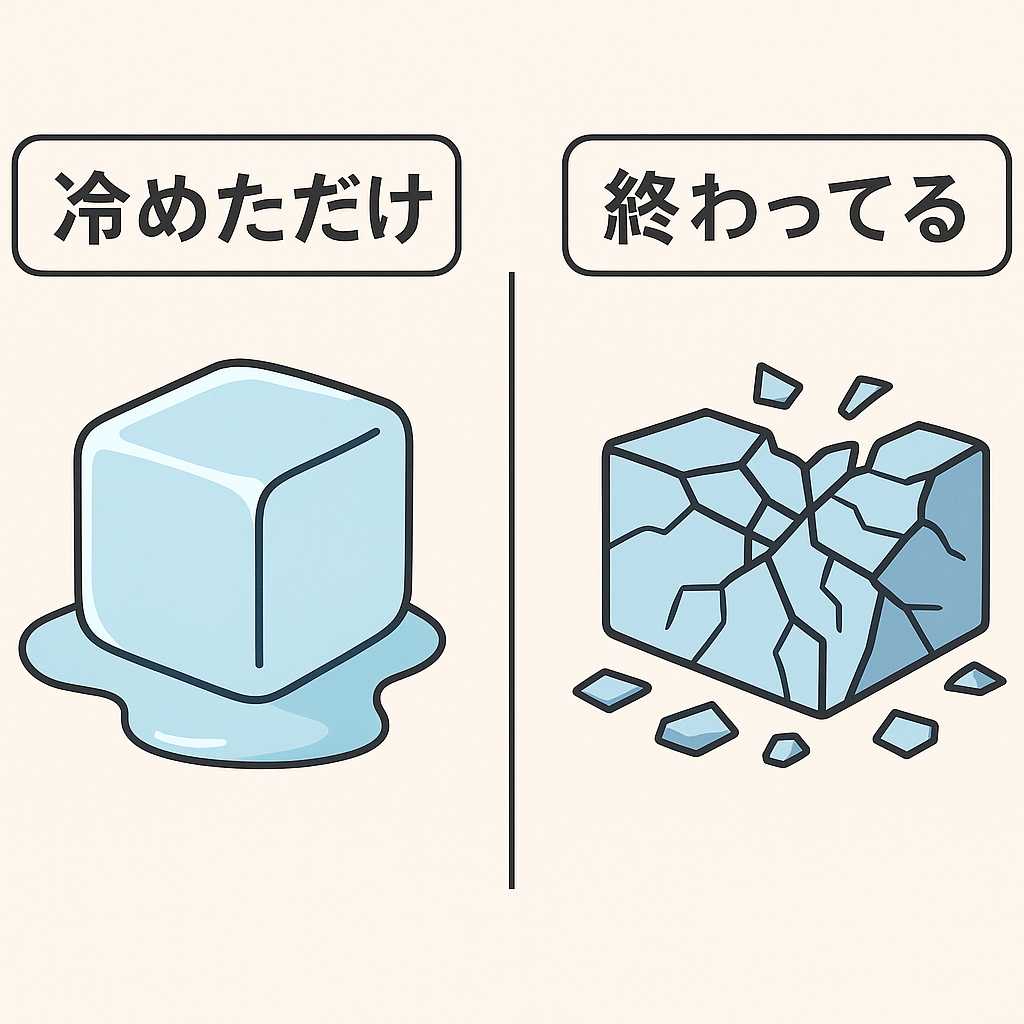

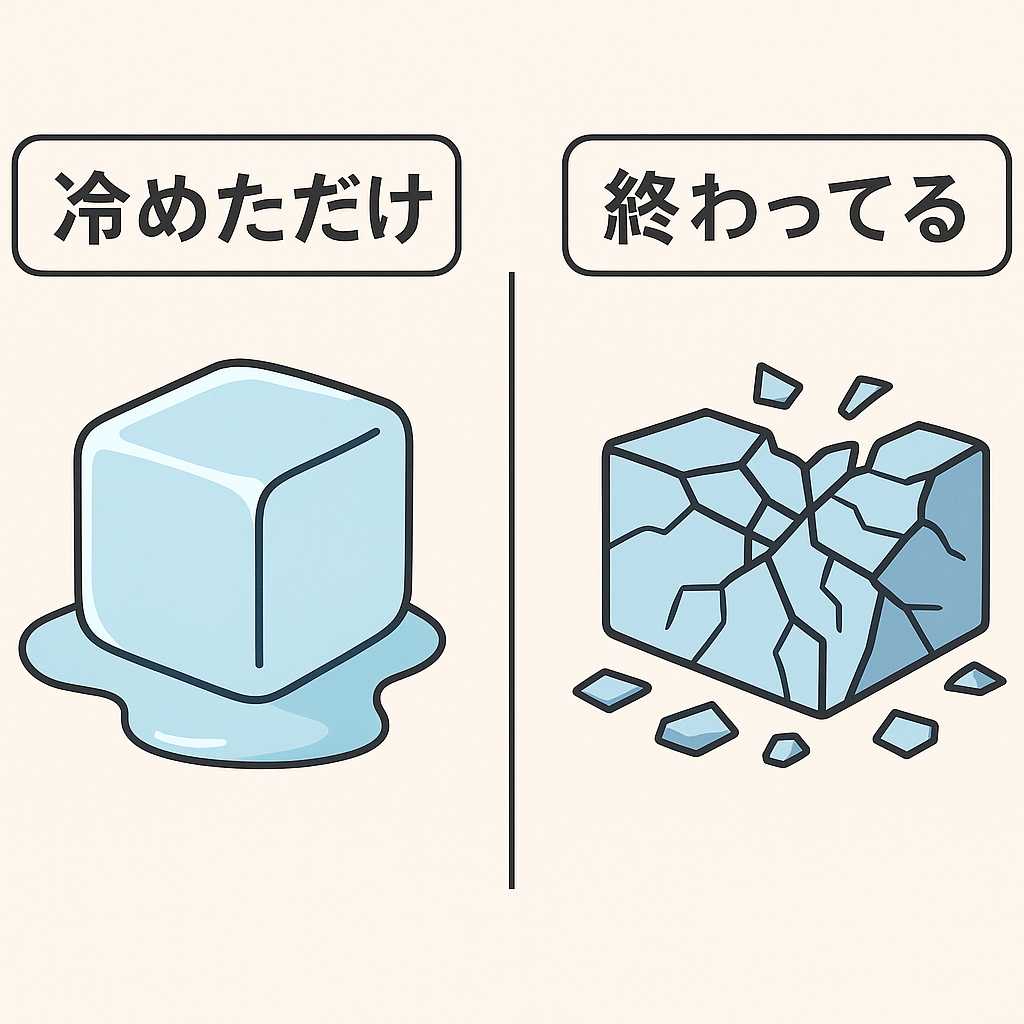

「冷めただけ」と「終わってる」の違い

ただし注意したいのは、「ちょっと冷めただけ」と「本当に終わっている」の間には違いがあるということです。

- 冷めただけの状態:仕事や子育てで忙しくて距離ができただけ。工夫や努力次第でまた近づける可能性がある。

- 終わっている状態:相手への信頼や尊敬が失われ、感情的なつながりがほとんどなくなっている。もはや「同居人」に近い関係。

一時的に冷めているだけなら回復の余地はありますが、終わっている場合は放置すると心身への負担が大きくなります。

心理学研究から見える「終わってる夫婦」

実は、こうした「終わってる」状態は心理学の研究でも裏づけられています。

夫婦研究の第一人者・ジョン・ゴットマン博士は、数千組の夫婦を何年も観察し、「離婚を予測する4つの要因(批判・軽蔑・自己防衛・無視)」を発見しました。

会話の中でこの4つが繰り返されるようになると、夫婦関係は高い確率で破綻すると報告されています。

つまり「会話がなくなる」「話しても批判や軽蔑ばかり」というのは、まさに「終わってる」サインなのです。

また、性生活に関する研究では、性的な親密さの欠如は夫婦の満足度や安定性を大きく下げることが示されています。

中年夫婦を対象にした調査(Yehら, 2006)では、性生活の満足度が低いほど「結婚生活をやめたい」と思う傾向が強くなることが確認されています。

さらに、アメリカの家族研究者アマトとブース(1997)は、子どものために関係を続けている夫婦の調査を行いました。

その結果、「不仲なまま一緒に暮らすこと」は、かえって子どもの精神的な発達に悪影響を与える場合があるとしています。

つまり「子どものために我慢する」という選択が、必ずしも子どもにとって良い結果を生むとは限らないのです。

終わっている夫婦=仮面夫婦

「終わってる夫婦」は、外から見れば普通に暮らしているように見えます。家も一緒、子どもも育てているし、表面上は問題なさそう。

しかし実際は──感情の交流がなく、互いに心を閉ざし、ただの同居人になっている。

この状態は「仮面夫婦」と呼ばれることもあります。

心理学の研究でも、この「仮面夫婦」状態が夫婦の満足度や健康にどう影響するかが調べられています。

感情表現が途絶えると関係満足度が低下

アメリカの心理学者カフリン(Caughlin, Huston & Houts, 2000)は、新婚から13年間の夫婦を追跡調査しました。

その結果、「外からは平穏に見えるが、感情的な交流を避ける夫婦」ほど、関係満足度が大きく下がることが分かりました。

つまり「ケンカもしないけど笑い合いもしない夫婦」は、静かに関係が崩れていくのです。

不幸なまま続ける結婚は心身に悪影響

さらにハーキンズとブース(2005)は、「長期的に不満足な結婚生活を続ける人」と「離婚した人」を比較しました。

驚くことに、「不幸な結婚を我慢して続けている人」の方が、精神的にも身体的にも健康状態が悪いという結果が出ています。

「仮面をかぶって夫婦を続ける」ことは、自分自身の幸福度を下げてしまうリスクがあるのです。

子どもへの悪影響

アマトとブース(1997)は、両親が「仮面夫婦」のように冷めた関係を続けている家庭を調査しました。

その結果、親の不仲や感情の断絶は、子どもの不安や人間関係の問題につながることが報告されています。

つまり「子どものために仮面夫婦を続ける」ことが、必ずしも子どもにとって良いわけではないのです。

研究から分かるのは、

- 感情交流を避ける「仮面夫婦」は、時間とともに関係満足度が下がる

- 不幸な結婚を続けることは、離婚よりも心身への悪影響が大きい場合がある

- 仮面夫婦の環境は、子どもの心にも悪影響を及ぼす

ということです。

「外から見れば普通」でも、心のつながりがない夫婦関係は、静かに「終わっている」状態に近づいていくと言えるでしょう。

夫婦関係が終わっている4つのサイン

「もしかして、うちの夫婦はもう終わってるのでは?」

そんな不安を抱いたとき、どこで線を引けばいいのか分からない人も多いでしょう。

心理学や家族研究では、夫婦関係が破綻に向かっているときに共通して現れるサインがあると報告されています。

ここでは、その代表的なサインとチェックリストを紹介します。

サイン1:会話がなく、生活が業務連絡だけ

「今日の夕飯は?」「子どもの塾代は払った?」

──このように、生活を回すためのやり取りしかなくなり、感情のこもった会話がほとんど消えている状態です。

ゴットマン博士の研究では、夫婦の会話が「感情共有」ではなく「事務連絡」に偏るほど、結婚満足度が急落しやすいことが分かっています。

つまり「必要最低限しか話さない」のは、終わりのサインのひとつです。

サイン2:スキンシップや性生活が長期間ない

夫婦関係における身体的な親密さは、信頼や愛情の大切なバロメーターです。

数か月、あるいは数年以上セックスレスが続いている場合、夫婦は「親密さ」より「同居人」に近づいていきます。

心理学者スプレッチャーの研究(2004)では、性生活の満足度が低い夫婦は、関係全体の満足度も低下することが示されています。

スキンシップや性生活の欠如は「終わってる」と感じる直接的な要因になりやすいのです。

サイン3:相手に関心や尊敬が持てない

結婚初期は「ありがとう」「すごいね」と言えていたのに、今は相手の行動が目につくだけ。

関心も尊敬もなくなり、むしろ「どうでもいい」と感じてしまう。

ゴットマン博士は、夫婦関係の破綻を予測する要素のひとつに「軽蔑」を挙げています。

これは、相手を見下す気持ちや無関心が態度に出てしまう状態で、夫婦関係の“致命傷”とされます。

サイン4:一緒にいても気まずさやイライラしかない

本来、家庭は安心できる場であるはずです。

ところが、夫婦関係が終わりかけていると、同じ空間にいること自体がストレスになります。

研究でも、夫婦間の緊張や敵意は血圧や免疫力の低下など身体の健康に悪影響を与えると報告されています(Kiecolt-Glaser, 2005)。

「一緒にいると疲れる」という感覚は、心だけでなく体にもサインが出ている証拠です。

夫婦関係「終わってる?」自己診断チェック(Yes/No)

以下の質問に「はい」か「いいえ」で答えてみましょう。

- 相手と雑談や笑い合うことがほとんどない

- 会話は子どもやお金など事務連絡が中心になっている

- スキンシップや性生活が半年以上ない

- 相手の行動に「尊敬」や「感謝」を感じなくなった

- 一緒にいると落ち着かず、イライラや疲れを感じる

- 相手のことを「どうでもいい」と思うことが増えた

- 離婚を考えたことがあるが、子どもや世間体のために踏み切れない

- 「この人と将来を一緒に過ごしたい」と思えない

- 家庭内で孤独感を感じることが多い

- 相手に自分の本音を話すことを諦めている

判定の目安

- 3つ以下が「はい」:一時的に冷めているだけの可能性あり。工夫次第で関係修復できる余地が大きい。

- 4〜6つ「はい」:夫婦関係が危機的な状態。放置すると修復が難しくなるため、改善への行動が必要。

- 7つ以上「はい」:関係が「終わっている」サインが強い。修復を試みるのか、終わらせるのか、真剣な判断が求められる。

夫婦関係は修復できる? それとも終わり?

「うちの夫婦は終わってるかもしれない」──そう思ったとき、多くの人が悩むのは「修復できるのか、それとも本当に終わりなのか」という判断です。

実は、心理学や家族研究の調査からも、「修復が可能なケース」と「終わりが近いケース」にははっきりした違いがあることが分かっています。

修復できる可能性があるケース

夫婦関係が冷え切っていても、次のような要素が残っている場合は修復の余地があります。

- ケンカは多いが「相手に気持ちを伝えたい」という思いがまだある

- 互いに完全な無関心ではなく、怒りや不満という形で感情が動いている

- 子どもの将来を一緒に考える姿勢がある

- 過去に楽しかった記憶や「良かった頃の思い出」が残っている

研究でも、「まだ相手に期待している状態」では修復が成功する可能性が高いと報告されています(Karney & Bradbury, 1995)。

つまり、怒りや不満の裏に「本当はわかってほしい」という気持ちがあるうちは、まだ可能性があるのです。

修復が難しいケース

一方で、次のような状態になっている場合は、修復が極めて難しいと考えられます。

- 相手に対して無関心で、話し合う気力もない

- 尊敬や信頼が完全に失われている

- 暴力や浮気の繰り返しがある

- 相手の存在そのものがストレスになっている

ゴットマン博士の調査でも、「軽蔑」や「無視」が関係の中に定着すると、離婚率は90%以上に達することが示されています。

つまり「もう何も感じない」「相手に心を閉ざしている」状態は、終わりに近いサインと言えます。

子どもや経済面を考えたときの判断基準

夫婦関係の修復か終わりかを決める際、多くの人が悩むのは「子どもへの影響」や「経済的リスク」です。

研究によると──

- 不仲なまま結婚を続ける夫婦の子どもは、不安や抑うつ傾向が高まる(Amato & Booth, 1997)

- 低品質な結婚生活を続ける大人自身も、離婚した人より精神的・身体的健康が悪化する(Hawkins & Booth, 2005)

つまり、「子どものため」「経済的な安定のため」という理由だけで夫婦関係を続けることが、かえって家族全体に悪影響を与える場合もあるのです。

夫婦関係を修復したいときの4つのステップ

「終わってるかもしれない」と思っても、心のどこかで「できれば修復したい」と感じる方は少なくありません。

研究でも、夫婦関係は一度冷え切っても、適切な工夫とサポートによって回復する可能性があることが報告されています。

ここでは、修復に向けた具体的なステップを紹介します。

ステップ1:言い方を変える

多くの夫婦喧嘩は「事実」よりも「言い方」が原因だと分かっています。

- 「なんでやってくれないの?」 → 相手は責められたと感じて反発

- 「これをやってくれると助かるな」 → 相手は受け入れやすい

心理学でも、人は「自分を否定された」と感じた瞬間に防衛モードに入り、対立が激しくなることが示されています。

小さなことでも「ありがとう」「助かるよ」とポジティブな言葉を意識するだけで、会話の空気が変わります。

ステップ2:適度な距離感を持つ

「常に一緒にいること」が必ずしも良いわけではありません。

むしろ不満や緊張が溜まりやすく、冷静に考える余裕を失うこともあります。

家族研究では、物理的に距離を取ることで感情の高ぶりが落ち着き、建設的な会話がしやすくなると報告されています。

別々に過ごす時間を意識的に取り入れることで、関係をリセットするきっかけになります。

ステップ3:第三者を挟む

夫婦間だけで解決しようとすると、感情的にぶつかりやすくなります。

このとき、信頼できる第三者やカウンセラーに間に入ってもらうと、冷静に話し合えるケースが多いです。

客観的な視点が加わることで、問題点や解決策が整理されやすくなり、「自分の気持ちを受け止めてもらえた」という安心感も得られます。

ステップ4:自分の心を整える(ストレスケア・感情整理)

最後に最も大切なのは、自分自身の心の状態を整えることです。

どんなにコミュニケーション方法を工夫しても、自分の中に不安や怒りが溜まっていれば、相手に優しく接するのは難しくなります。

実際、心理学研究でも「夫婦関係の改善には、相手を変える前にまず自分のストレスを減らすことが有効」と報告されています。

ここで役立つのが「心を整える方法」です。

例えば──

- 瞑想やリラクゼーションで心を落ち着ける

- 自分の感情をノートに書き出して整理する

- 信頼できる相手に気持ちを打ち明ける

そして、もし「一人では難しい」と感じるなら、外部のサポートを受けるのもひとつの方法です。

アニカという選択肢

アニカは「2人でする瞑想」として、セラピストと一緒に潜在意識に働きかけるメソッドです。

心の奥にあるネガティブな感情を安全に手放すことで、自然と気持ちに余裕が生まれ、相手への接し方が変わっていきます。

「夫婦関係を変えたい」と思ったとき、相手を無理に変えようとするのではなく、まず自分の心を整える。

そこから関係の修復が始まります。

夫婦関係修復に成功した実例:アニカ体験談

アニカのセッションを受けたAさん(40代女性)は、長年「夫と話しても冷たい態度しか返ってこない」「一緒にいるのに孤独」と感じていました。

特に子育てや家事の負担が重なり、「このまま一緒にいる意味があるのだろうか」と悩んでいたそうです。

しかしアニカを体験した後、心に変化が起こりました。

セッションを通じて、自分の中に「夫に理解されない悲しみ」がずっと溜まっていたことに気づき、それを解放できたのです。

その結果──

- 夫に対してイライラをぶつけるのではなく、気持ちを冷静に伝えられるようになった

- 「ありがとう」と自然に言える場面が増えた

- 夫も変化に気づき、少しずつ歩み寄るようになった

Aさんはこう話しています。

「相手を変えようと必死だったけど、まずは自分の心を整えることが大事だったんですね。あの日から、夫との会話に小さな笑いが戻りました。」

このように、「終わっている」と思った夫婦関係でも、自分自身の心を整えることで変化のきっかけが生まれることがあります。

アニカはそのプロセスを安全にサポートする手段のひとつです。

修復ではなく「終わらせる」選択をする場合

「できれば修復したい」と思っても、残念ながらすべての夫婦関係が修復できるわけではありません。

ときには「終わらせる」ことが、自分や子どもの未来にとって最も健全な選択になる場合もあります。

離婚を考えるべきサイン

次のような状態が続いている場合は、修復ではなく「終わらせる」方向を真剣に検討する必要があります。

- 暴力(DV)がある:身体的・精神的いずれも重大な危険。安全が最優先。

- 浮気の繰り返し:一度の裏切りではなく、再発を繰り返している。

- 経済的に無責任:借金や浪費を繰り返し、家庭を顧みない。

- 尊敬や信頼が完全に消えている:相手の存在自体がストレスでしかない。

研究でも、夫婦関係の破綻を最も強く予測する要因は「軽蔑・無関心」であることが示されています(Gottman, 1994)。

この状態では、カウンセリングや努力での回復はほとんど期待できません。

離婚準備の流れ

「終わらせる」と決めたときには、感情的に動くのではなく、冷静な準備が必要です。

- 経済面の確認:収入や貯金、生活費をシミュレーションする

- 住まいの確保:別居や離婚後の住まいを検討する

- 子どもの養育:親権・養育費・面会交流について情報収集する

- 法的なサポート:弁護士や自治体の無料相談を利用する

これらを段階的に整えることで、離婚後の不安を減らすことができます。

離婚後の生活を想像してみる

「離婚すればすべて解決」と思いがちですが、実際には新しい生活の課題も待っています。

ただし、不幸な結婚を続けるよりも、離婚して自分らしい人生を取り戻した方が、精神的にも身体的にも健康的であるという研究があります(Hawkins & Booth, 2005)。

つまり、離婚は「失敗」ではなく、新しい人生を始める選択肢のひとつなのです。

「夫婦関係が終わってる」と思ったときに大切なこと

夫婦関係に限界を感じたとき、多くの人は「自分が悪いのでは」「子どものために我慢するべきでは」と自分を責めてしまいます。

しかし研究や事例から分かるのは、一番大切なのは「自分と子どもの心の健康」だということです。

我慢や放置が最も危険

夫婦関係の問題を「そのうち良くなるだろう」「時間が解決するはず」と放置してしまう人は少なくありません。

しかし、実はこの「我慢」や「先送り」が心身に深刻な悪影響を及ぼすことが研究で明らかになっています。

アメリカの社会学者ハーキンズとブース(2005)は、数千人の既婚者を長期追跡し、不幸な結婚を長期間続けた人は、離婚した人に比べてうつ病や不安障害のリスクが高く、身体的な健康状態も悪化することを報告しました。

また、カップル間の強い葛藤や敵意は、免疫機能の低下や血圧の上昇とも関連することが示されています(Kiecolt-Glaser et al., 2005)。つまり「夫婦関係のストレス」は単なる心の問題にとどまらず、体の健康にも影響するのです。

したがって「とりあえず我慢する」という選択は、問題を解決するどころか、心と体を蝕み、さらには子どもにも緊張した空気を与え続けてしまいます。

我慢や放置は決して安全策ではなく、むしろリスクを高める行動だと言えるのです。

一人で抱え込まない

夫婦関係の悩みは、とても個人的で他人には話しづらいものです。

しかし、第三者に相談することで状況が整理され、気持ちが軽くなるケースは多くあります。

実際、社会的サポート(友人や専門家からの支え)は、ストレスの軽減や精神的健康の向上に強く影響することが研究で確認されています(Thoits, 2011)。

また、カウンセリングに参加した夫婦は、参加しなかった夫婦に比べて結婚満足度が有意に改善したという報告もあります(Shadish & Baldwin, 2003)。

- 信頼できる友人や家族に話す

- カウンセラーに相談する

- 同じ悩みを持つ人の体験談を知る

こうした行動は「自分だけじゃない」と思える安心感をもたらし、孤立感を大きく減らします。

修復も離婚も「自分と子どもの幸せ」が軸

修復するにせよ、終わらせるにせよ、基準にすべきは「どうすれば自分と子どもが安心して生きられるか」です。

心理学研究では、親の結婚の質が子どもの幸福感に直接影響することが分かっています(Amato & Booth, 1997)。

また、自分自身の幸福感やレジリエンス(回復力)を大切にする人ほど、子どもにもポジティブな影響を与えるとされます(Conger et al., 2002)。

- 修復したいなら、自分の心を整えることから始める

- 終わらせたいなら、冷静に準備を進める

- どちらを選んでも「幸せになる権利がある」と自分に許可を出す

夫婦関係はゴールではなく、人生の一部です。

あなた自身と子どもが心から安心して暮らせる未来を選ぶことが、一番の優先事項なのです。

まとめ

夫婦関係が「終わっている」と感じたとしても、それは人生の「終わり」ではありません。

修復に挑むことも、終わらせて新しい道を歩むことも、どちらもあなたが選べる未来です。

大切なのは、我慢や放置をやめ、勇気を持って「自分と子どもが安心して生きられる選択」をすること。

その一歩を踏み出した瞬間から、未来は確実に変わっていきます。

この記事をきっかけに、あなた自身の心と夫婦関係をあらためて見つめ直し、「より幸せな人生への選択肢」を探してみてください。