「反抗期なのか、ひきこもりなのか……」

思春期の子どもを持つ親の多くが、こんな悩みに直面します。

親に口をきかない、部屋に閉じこもる──。

その姿を見て「これは成長の一部だから大丈夫」と思う一方で、

「このまま不登校やひきこもりに進んでしまうのでは?」という不安が頭をよぎるのではないでしょうか。

実際に、心理学や教育の研究でも「反抗期とひきこもりは表面的な行動が似ているため、見極めが難しい」と指摘されています。だからこそ、親が正しく理解し、対応することがとても大切です。

本記事では──

- 反抗期とひきこもりの違い

- 行動を見極めるチェックポイント

- 親がやってはいけない対応と、正しい接し方

- 専門家に相談すべきタイミング

- そして、アニカによる改善事例

を分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、「うちの子はどちらに近いのか」「今、親として何をすればよいのか」が整理でき、過度な不安から少し解放されるはずです。

目次

なぜ「反抗期とひきこもりの違い」が分かりにくいのか

「反抗期」と「ひきこもり」。

どちらも思春期の子どもに見られる行動ですが、表面的に似ているために多くの親が混乱します。

「部屋にこもって出てこない」

「親と口をきかない」

──このような行動だけでは、反抗期なのか、ひきこもりの兆候なのか、簡単に区別できません。

共通点が多いからこそ、親には見えにくい

心理学の研究でも、思春期の子どもが示す行動は「親との距離を取りたがる」点で共通しています。たとえば Steinberg(2001)の発達心理学研究では、反抗期の行動は「心理的な自立」を進める自然なプロセスだとされています。しかし一方で、厚生労働省の調査(2020年)によると、15〜39歳のひきこもり状態の人の約35%は、発端が中学・高校時代の不登校や家庭内での孤立にあったと報告されています。

つまり、最初は「反抗期」と思われる行動が、長期化することで「ひきこもり」に移行する可能性があるのです。

反抗期は“成長のプロセス”、ひきこもりは“長期化する問題”

反抗期では、子どもは「自由になりたい」「自分の考えを持ちたい」という前向きな衝動から、親への反発を強めます。心理学的に見ると、これは「アイデンティティの確立」のための自然な試行錯誤です。

一方、ひきこもりでは「人との関わりが怖い」「失敗したくない」という不安や恐怖が中心になります。文部科学省の不登校調査(2022年)では、中学生の不登校の背景に「無気力」「人間関係の不安」が大きく関わっていると示されています。つまり、反抗期とひきこもりは、行動こそ似ていても内面の動機がまったく異なるのです。

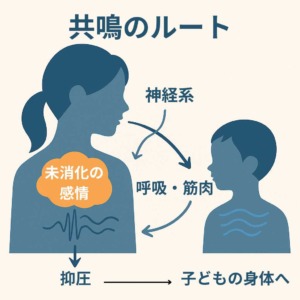

親には見えない「子どもの内面」

外からは区別がつかなくても、子どもの心の中では大きな違いがあります。

- 反抗期の子ども:「自分の意見を試したい」「親に反発してでも自立したい」

- ひきこもりの子ども:「人と関わるのが怖い」「自分には価値がないかもしれない」

こうした内面の差異は、外から観察しても分かりません。そのため、親が「ただの反抗期だからそのうち落ち着く」と思って放置してしまうと、実際にはひきこもりの芽を見逃してしまう危険性があります。

まとめ

反抗期とひきこもりは、表面的な行動は似ていても、本質はまったく違います。

- 反抗期は「自立へのステップ」

- ひきこもりは「社会的孤立の長期化」

この違いを理解することは、子どもを守るためにとても重要です。

反抗期とひきこもりの違い

親にとって最も悩ましいのは、子どもの行動が「ただの反抗期」なのか「ひきこもりの兆候」なのかを見分けることです。両者は表面的には似ているため、判断がとても難しいのです。しかし、心理学や教育の研究を手がかりにすれば、いくつかのポイントで違いを整理することができます。

観点 | 反抗期 | ひきこもり |

| 行動の特徴 | 親に反発する、口数が減る、部屋にこもるが外出はする | 部屋にこもりがちで外出を避ける、学校・社会活動から離れる |

| 社会とのつながり | 学校や友人関係は保たれている | 学校や友人関係が途絶える |

| 期間 | 数週間〜数か月の一時的なもの | 6か月以上続く(厚労省の定義) |

| 内面の動機 | 「自立したい」「親から自由になりたい」という前向きなエネルギー | 「人と関わるのが怖い」「失敗が怖い」という不安・恐怖 |

| 家庭での様子 | 家では反抗的だが、家庭を「安全基地」としている(Bowlby, 1988) | 家でも安心できず、孤立感や閉塞感が強い |

| 親の対応次第での変化 | 適切に受け止めれば落ち着いていく | 放置すると長期化・深刻化しやすい |

反抗期の特徴

反抗期は、子どもが大人に向かって自立していくための自然なプロセスです。

自己主張や親への反発が強くなる

発達心理学者 Steinberg(2001)の研究によれば、思春期の反抗的な態度は「心理的自立」を進めるための健全なプロセスとされています。

- 「口をきかない」

- 「部屋に閉じこもる時間が増える」

- 「何を言っても反発する」

こうした行動は親にとってストレスですが、実際には「自分の意見を持ちたい」「親に支配されたくない」という健全な自己主張の表れです。

学校や友人関係は続いている

国立青少年教育振興機構(2019)の調査では、反抗期の中高生の多くは「家庭では反抗的でも、学校や部活動、友人関係には積極的に参加している」ことが分かっています。

つまり、家庭では反発しても、社会とのつながりはしっかり保っているのが反抗期の特徴です。

感情の波が激しいが、家庭は「安全基地」

Bowlby(1988)の愛着理論では、子どもにとって家庭は「安全基地(secure base)」です。外で頑張っているからこそ、家庭で感情を爆発させる。反抗期の「親にだけ強く当たる」行動は、まさに安全基地としての機能が働いている証拠です。

👉 まとめると、反抗期は 「自立したい」という前向きなエネルギーが原動力 になっています。

ひきこもりの特徴

一方で、ひきこもりは「成長の一部」ではなく、長期的に続く社会的孤立の問題です。

長期化する家庭中心の生活

厚生労働省(2020)の定義によれば、ひきこもりとは「仕事や学校に行かず、6か月以上にわたり自宅中心の生活を送っている状態」を指します。これは一時的な気分の変化ではなく、継続的な行動パターンとして現れます。

学校・友人との関わりが途絶える

文部科学省(2022年)の不登校調査では、不登校・ひきこもりの背景には「人間関係の不安」「無気力感」が大きく関わっているとされています。つまり、親だけでなく、学校や友人といった社会的な接点も失われていくのがひきこもりの特徴です。

内面にあるのは「不安・恐怖」

反抗期が「自立したい」というエネルギーから来ているのに対し、ひきこもりの中心にあるのは「人と関わるのが怖い」「自分には価値がないのでは」という不安や恐怖です。そのため、親の声かけに対しても反発するだけでなく、沈黙や無関心で応じるケースが多くなります。

👉 ひきこもりは 「不安・恐怖による社会的孤立」 が本質的な特徴です。

違いを見極める3つのポイント

両者の違いを分かりやすく整理すると、以下の3点にまとめられます。

- 社会とのつながり

反抗期:学校・友人関係は保たれている

ひきこもり:学校・友人関係も途絶えている - 行動の期間

反抗期:一時的なもの(数週間〜数か月)

ひきこもり:6か月以上続く長期化した状態 - 動機の違い

反抗期:自立したい、親から自由になりたい

ひきこもり:人との関わりが怖い、失敗への恐怖

まとめ

反抗期とひきこもりは、見た目の行動は似ていても、動機も意味もまったく異なります。

- 反抗期は「健全な自立のプロセス」

- ひきこもりは「社会的孤立の長期化」

この違いを理解することが、子どもへの適切なサポートの第一歩です。

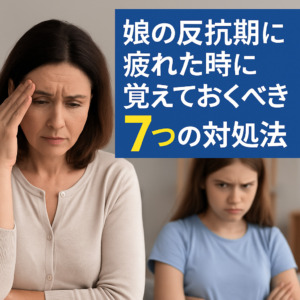

親がやってはいけない対応

子どもが反抗期やひきこもりの状態にあるとき、親は「どうにかしなきゃ」という焦りからつい間違った対応をしてしまうことがあります。ですが、心理学や教育の研究では「逆効果になる親の対応」が明確に示されています。ここでは代表的なNG行動を解説します。

無理に引っ張り出す、説教する

不登校やひきこもりに関する研究(文部科学省, 2022)では、強制的に登校させたり、部屋から引っ張り出したりする行為は、子どもの不安をさらに強めることが分かっています。

- 「いい加減にしなさい!」

- 「同級生はみんな頑張ってるのに」

こうした言葉は、子どもに「自分は理解されていない」「親も敵だ」という思いを植えつけ、状況を悪化させます。

他人と比較して追い詰める

教育心理学の研究によると(Deci & Ryan, 2000, 自己決定理論)、人は「他人と比較される」と内発的な動機づけが失われやすいことが示されています。

- 「お姉ちゃんはちゃんとできていたのに」

- 「同級生は部活を頑張ってるのに」

比較されることで子どもは「自分は劣っている」という自己否定感を強め、さらに部屋に閉じこもる悪循環につながります。

放置して「そのうち直る」と思い込む

反抗期であれば自然に収まるケースもありますが、ひきこもりは放置すれば長期化するリスクがあります。

厚労省(2020)の調査では、ひきこもり状態が1年以上続く若者は全国で115万人以上に上るとされ、早期対応の重要性が強調されています。

親が「そのうち大丈夫だろう」と放っておくと、子どもは孤立感を深め、社会復帰のハードルがどんどん上がってしまうのです。

親自身の感情をぶつける

親が不安や怒りをそのまま子どもにぶつけることも逆効果です。

家族療法の研究(Minuchin, 1974)では、親の感情的な反応が家庭内の緊張を高め、子どもがさらに閉じこもる要因になると指摘されています。

「心配で仕方ない」という気持ちが、実際には「お前のせいで困っている」というプレッシャーに変換されてしまい、子どもはますます心を閉ざします。

まとめ

やってはいけない対応を整理すると:

- 無理に引っ張り出す、説教する

- 他人と比較して追い詰める

- 放置して「そのうち直る」と思う

- 親自身の不安や怒りをぶつける

これらはすべて「子どもを理解していない」というメッセージにつながり、状況を悪化させるリスクがあります。

親ができる正しい接し方

子どもが反抗期やひきこもりの状態にあるとき、親の言葉や態度が状況の改善に大きな影響を与えます。心理学や教育の研究でも、「親の対応によって子どもの回復力が高まる」ことが示されています。ここでは、家庭でできる正しい接し方を紹介します。

安心できる家庭環境を整える

Bowlby(1988)の愛着理論によれば、子どもは「安全基地」があることで外の世界に挑戦できるとされています。

親が感情的にならず、穏やかに接することで、家庭は「安心して戻れる場所」になります。

具体的には:

- 子どもが話しかけてきたときには手を止めて聞く

- 無理に質問攻めにせず、穏やかに見守る

- 家の中で安心できる空気を意識的につくる

子どもの気持ちを尊重し、無理に干渉しない

Deci & Ryan(2000)の自己決定理論によると、人は「自分で選んでいる」という感覚を持つことで意欲が高まります。逆に、過度な干渉はモチベーションを低下させます。

親ができるのは「助けたい気持ちはあるけれど、無理強いはしない」というスタンスです。

- 「学校に行きなさい!」ではなく、「行きたい気持ちが出てきたらサポートするよ」

- 「外に出なさい!」ではなく、「一緒に散歩でもどう?」と選択肢を与える

短い会話でも肯定的に受け止める

ひきこもりや反抗期の子どもは、長時間の会話を嫌がります。ですが、短い一言でも「肯定的に受け止める」ことで、信頼関係は少しずつ回復します。

家族療法の研究(Minuchin, 1974)では、「小さな成功や試みを肯定的に評価する」ことが家庭の安定につながるとされています。

例:

- 子どもが「お腹すいた」と言ったら → 「そうだね、何か作ろうか」

- 「眠い」と言ったら → 「今日は疲れたんだね」

小さな言葉でも「受け止められた」という感覚は、子どもに安心感を与えます。

親自身の心を整える

親が不安や焦りを抱えたまま接すると、子どもはそれを敏感に感じ取ります。

心理学の研究(Segrin, 2012)では、親のストレスが子どもの情緒不安定と関連することが示されています。

深呼吸や瞑想、相談機関の利用など、まずは親が自分の心を落ち着けることが、子どもを安心させる第一歩です。

👉 アニカでも、親自身の不安や緊張を和らげるサポートを行っており、結果的に子どもとの関係改善につながった事例が数多くあります。

まとめ

親ができる正しい接し方は:

- 安心できる家庭環境を整える

- 子どもの気持ちを尊重し、無理に干渉しない

- 短い会話でも肯定的に受け止める

- 親自身の心を整える

👉 子どもにとって「親が味方でいてくれる」という感覚は、反抗期にもひきこもりにも共通して大きな支えとなります。

専門家に相談すべきタイミング

子どもが反抗期やひきこもりの状態にあるとき、親は「どこまで自分で対応すべきか」「いつ専門家に頼るべきか」と迷います。確かに家庭での関わり方が大切ですが、長引く場合や深刻な兆候が見えるときには、専門的なサポートが不可欠です。

半年以上状況が改善しないとき

厚生労働省(2020)の定義では、ひきこもりは「6か月以上、自宅中心の生活が続く状態」とされています。もし半年以上、学校や外出が途絶えているなら、自然に解決する可能性は低く、専門家に相談するタイミングです。

👉 目安:

- 半年以上、学校に行けていない

- 友人関係が完全に途絶えている

- 昼夜逆転の生活が定着している

暴言や暴力が強くなってきたとき

家族療法の研究(Minuchin, 1974)でも、家庭内の暴力は「SOSのサイン」であると示されています。

- 壁を叩く、物を壊す

- 親に強い暴言を吐く

- 兄弟姉妹に当たる

これは「心の限界」を示すシグナルです。放置すれば親子関係が決定的に悪化するリスクが高くなります。

子どもが極端に無気力になっているとき

文部科学省の調査(2022)によれば、不登校の背景の約40%に「無気力・不安」が関係しています。

- 食欲がない

- 趣味や遊びに興味を示さない

- ほとんど会話がなく表情が乏しい

こうした場合、うつ症状などが隠れていることもあり、専門的な支援が必要です。

親自身が限界を感じているとき

Segrin(2012)の研究では、親のストレスはそのまま子どもに伝わり、状況を悪化させる可能性があるとされています。

- 眠れない

- 気分が落ち込む

- 誰にも相談できず孤立感を抱えている

もし親がこのような状態にあるなら、それ自体が「専門家に相談すべきサイン」です。

まとめ

専門家に相談すべきタイミングは:

- 半年以上、状況が改善しない

- 暴言や暴力が強くなってきた

- 極端な無気力が見られる

- 親自身が限界を感じている

👉 これらが当てはまる場合、スクールカウンセラー、地域の相談窓口、医療機関、民間のカウンセリングなどに早めに相談することで、子どもだけでなく親自身も支えを得ることができます。

アニカによる改善事例──発達障害・不登校・ひきこもりからの回復

ここまで、反抗期とひきこもりの違いや、親の接し方について解説してきました。

しかし「理屈はわかるけれど、実際に改善するの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

そこで紹介したいのが、私たちが提供している瞑想系セラピー「アニカ」の事例です。

アニカでは、これまでに 発達障害、不登校、ひきこもりの改善 に数多く取り組んできました。

事例:自閉症スペクトラムと不登校で悩んでいた中学2年生の娘さん

お母さまから寄せられた声を紹介します。

「実は今日、何ヶ月ぶりでしょうか、次女が相談室登校出来ました!

まだ食事はとれないので早退しましたが、久しぶりに学校に行けたこと自体が大きな一歩です。」

次女さんは幼少期から癇癪が強く、小学4年生で自閉症スペクトラムと診断されました。

- 腹痛からトイレに30分以上こもる

- 怒りが爆発すると「死ね」と暴言を吐く

- 自傷行為も見られる

- 不登校が続き、家族も消耗

そんな状況が、アニカを受けてから少しずつ変化していきました。

変化のプロセス

お母さまは最初に「リーディング診断」を受け、遠隔での体験セッションを経て、3か月間の「オンラインコース レベル1」を修了しました。

不思議なことに、私たちは次女さん本人と一度も会ったことがありません。それでも、アニカを通じて「お母さまやご家族に受け継がれた感情の記憶」を一緒に感じ、解放していくうちに、次女さんの様子が変わっていきました。

- 以前のように大声で怒ったり、物に当たることが激減

- アトピーが改善し、肌がきれいになった

- 自分から「ママ、薬を塗って」と頼めるように

- 散歩に出かけたり、イラストを描いたり、好きなことに集中できるようになった

- 「髪の毛ぐらい自分で乾かせるよ」と前向きな言葉が出るように

お母さま自身も、アニカを受けることで「娘を信頼して見守れる心の余裕」を取り戻されました。

アニカがめざすもの

アニカは「問題行動をなくす魔法」ではありません。

しかし、親や家族に受け継がれてきた 不安や恐怖といった感情の記憶を解消する ことで、子ども自身が自然に落ち着きを取り戻し、前に進めるようになります。

不登校やひきこもりの改善は時間がかかることもありますが、こうした小さな変化の積み重ねが「希望」になります。

👉 このように「反抗期・不登校・ひきこもり」で悩む親子にとって、アニカは 親子関係を整え、子どもが自分らしく生きられる道を開くサポート になります。

まとめ

子どもの反抗やひきこもりは、親にとって深い悩みですが、必ずしも絶望ではありません。

- 反抗期は「自立のステップ」

- ひきこもりは「早期対応で改善できる問題」

大切なのは「正しい理解」と「適切なサポート」です。

👉 あなたが冷静に状況を見極め、必要に応じて専門家の力を借りることで、親子にとって新しい一歩が必ず開けていきます。