「母親失格…もう死にたい。」

そんな言葉を、胸の奥でつぶやいてしまう瞬間はありませんか。

子どもを愛しているのに、イライラや怒りが抑えられない。

「本当は優しくしてあげたい」と思っているのに、思い通りにできずにぶつけてしまう。

そして後から強い自己嫌悪に襲われ、「私は母親失格だ」と涙を流す。

実際に、SNSや相談掲示板には同じように悩む母親の声があふれています。

「他のお母さんみたいにできない自分が情けない」

「子どもに怒鳴ってしまって消えてしまいたい」

「誰にも理解されず、ひとりで限界を感じている」

でも、あなたが苦しいのは「母親として欠けているから」ではありません。

その気持ちには理由があり、抜け出す道もあります。

この記事では、

なぜ「母親失格」と感じてしまうのか

その正体がどこにあるのか

気持ちを軽くするための具体的なステップ

実際に変化を体験した母親の事例

をわかりやすく紹介していきます。

「母親失格」というレッテルを自分に貼る必要はありません。

どうか、ここから少しずつ一緒に確かめていきましょう。

目次

なぜ「母親失格」「死にたい」とまで思ってしまうのか

育児をしていると「母親失格だ」と自分を責め、時には「もう死にたい」とまで思い詰めてしまうことがあります。

これはあなたが特別に弱いからではなく、心理学や育児研究でも裏づけられている現象なのです。

ここでは、その背景にある3つの要因を見ていきましょう。

完璧な母親像とのギャップ

SNSや雑誌には、笑顔で家事も育児も完璧にこなす母親の姿があふれています。

しかし実際の育児は、夜泣きで寝不足になったり、子どもが思い通りに動かずイライラすることばかり。

カナダの研究(Henderson et al., 2016)では、SNSを長時間利用する母親ほど「他の母親と自分を比較して落ち込む」傾向が強いことがわかっています。

つまり、情報の中で描かれる「理想の母親」と現実の自分との差が大きいほど、「母親失格」と感じやすいのです。

本当は誰も完璧ではありません。けれど、比較の意識が強いと「私はダメだ」と思い込んでしまいやすいのです。

子育ての孤独とサポート不足

一人で子育てを抱え込むことも、大きなストレス要因です。

厚生労働省の調査(2015年「母子世帯等調査」)でも、母親が孤立して育児をしていると、抑うつ症状が出やすいことが報告されています。

特に日本では「母親だから頑張らなきゃ」というプレッシャーが強く、助けを求めにくい文化があります。

しかし、子育ては本来「チームで支えるもの」であり、母親一人で背負い込むものではありません。

サポートが不足すると「こんなに辛いのは自分だけ」という孤立感が増し、気持ちがどんどん追い詰められていきます。

怒りやイライラを抑えられない自分への罪悪感

「子どもに怒ってしまった」「つい強く当たってしまった」──その後に強い罪悪感を抱く母親は少なくありません。

アメリカの心理学者ホフマン(Martin L. Hoffman, 2000)の研究でも、親の罪悪感は「子どもを大事に思う気持ちの裏返し」であることが示されています。

つまり、怒りやイライラが出るのは母親失格だからではなく、むしろ「子どもを大切に育てたい」という想いが強い証拠でもあるのです。

ただし、この罪悪感を抱え込み続けると「自分は子どもを傷つける存在だ」と思い込み、やがて「消えてしまいたい」という気持ちにつながってしまう危険があります。

このように、「母親失格」「死にたい」と思ってしまう背景には、完璧な母親像とのギャップ・孤独感・罪悪感といった複合的な要因があるのです。

同じ気持ちを抱えている母親は多い

「母親失格」「もう死にたい」──そう思ってしまうのは、自分だけではないか、と不安になる方は多いでしょう。

けれど実際には、同じように悩んでいる母親はとても多いのです。

相談掲示板やSNSにあふれる「母親失格」の声

実際に、ママ向けの掲示板やSNSには「母親失格」と感じている母親の声が数多く投稿されています。

いくつかの例をご紹介します。

声1:「子どもに怒鳴ってしまった」

「夜泣きが続いて寝不足の中、子どもが牛乳をこぼした瞬間にイライラして怒鳴ってしまいました。

泣きじゃくる子どもの顔を見て、『なんであんなこと言ったんだろう』と自己嫌悪で涙が止まりません。

こんな母親、本当に失格だと思います。」

寝不足やストレスが重なったとき、思わず感情をぶつけてしまうのは誰にでも起こり得ることです。

声2:「比べて落ち込む」

「SNSで『今日は子どもと手作りお菓子作ったよ!』って笑顔の写真を見て、自分は全然できてないって落ち込みます。

うちの子はゲームばかりで、私は余裕がなくてつい文句を言ってしまう。

他のママたちは楽しそうなのに、私だけ母親失格なんじゃないかと思ってしまいます。」

情報があふれる時代だからこそ、比較による自己否定が強くなりやすいのです。

声3:「消えてしまいたい」

「子どもが言うことを聞かないときに、思わず手をあげてしまいました。

『お母さんなんて大嫌い!』と言われた瞬間、胸が張り裂けそうで…

その夜は『私なんていないほうがいいんじゃないか』と真剣に思ってしまいました。」

強い罪悪感から「消えてしまいたい」とまで感じる母親も少なくありません。

これらの声は特別なものではなく、誰もが子育ての中で直面する現実です。

だからこそ「母親失格」と感じるのは、あなた一人ではないのです。

研究データが示す「母親のメンタルの負担」

母親が「母親失格」と自分を責めたり、「消えてしまいたい」と思い詰めてしまう背景には、実際に子育てが母親に大きな心理的負担を与えているという事実があります。

産後うつのリスク

厚生労働省の調査(2014年)によれば、出産後1年以内の母親の約10人に1人が産後うつを経験しているとされています。

これは「特別な人」ではなく、誰にでも起こり得る一般的な状態です。

さらに、アメリカ精神医学会の報告では、**産後うつのリスクは母親の15〜20%**に及ぶとも言われています。

不安や孤独感の広がり

イギリス・ブリストル大学の研究(Pearson et al., 2013)では、母親の約4割が子育て中に強い不安や抑うつを感じたことがあると回答しています。

特にサポートが不足している母親ほど、その傾向が強いことが示されています。

つまり「一人で頑張らなきゃ」と思い込むほど、精神的に追い詰められやすいのです。

罪悪感の高さ

アメリカ心理学会の調査(APA, 2019)によると、母親の70%以上が「子どもに十分なことをしてあげられていない」という罪悪感を感じていることが明らかになっています。

これは、子どもを大事に思う気持ちが強いからこそ生じる裏返しでもあります。

日本の母親の現状

NHKの「子育て世代意識調査」(2020年)では、**母親の約6割が「子育てで孤独を感じる」**と答えています。

また、同調査では「イライラして子どもに強くあたってしまう」と回答した母親も半数を超えていました。

これらのデータからわかるのは、

「母親失格」と感じてしまうのは個人の弱さではなく、多くの母親が直面している社会的・心理的な問題だということです。

つまり、「私だけがおかしいのでは?」という思い込みこそが心を苦しめています。

「同じように悩んでいる母親は多い」と知ることは、安心感と回復への第一歩になるのです。

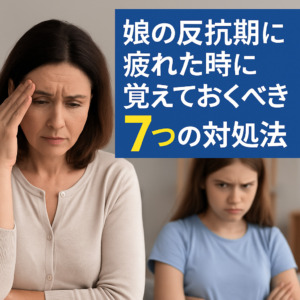

「母親失格」の正体は“外側の基準”だった

「母親失格」と感じるとき、私たちは本当に自分の中から「失格」という評価をしているのでしょうか?

実はその多くは、外側の基準に自分を合わせようとしてできなかったときに生まれる感情です。

情報社会がつくり出す「理想の母親」像

SNSや雑誌、育児書には「理想の母親像」があふれています。

たとえば──

いつも笑顔で子どもに優しい

家事も育児も完璧にこなす

教育熱心で、子どもの成績も良い

趣味や仕事も両立している

こうしたイメージが繰り返し目に入ることで、「母親はこうあるべき」という外側の基準がどんどん強化されていきます。

しかし、イギリスの研究(Henderson et al., 2016)では、SNSで育児情報を長時間見る母親ほど「他人と比較して落ち込みやすい」ことが明らかになっています。

つまり、外からの情報を鵜呑みにするほど、現実の自分との差に苦しみやすいのです。

外側の基準に合わせられないと「失格」になる

本来の育児は、家庭ごとに状況も子どもの性格も違います。

にもかかわらず「外側の正解」に自分を合わせようとすると、必ず「できない部分」が出てきます。

他のママは手作りご飯 → 自分はレトルトに頼ってしまう

他の家庭は塾や習い事 → 自分は経済的に難しい

他の母親は笑顔 → 自分はイライラして怒鳴ってしまう

この「できなかった部分」に目が向き、「私は母親失格だ」と思い込んでしまうのです。

本当の答えは「あなたと子どもの関係の中」にある

心理学者ウィニコット(D.W. Winnicott, 1953)は、母親が完璧である必要はなく、「ほどよい母親(good enough mother)」であれば子どもは健やかに育つと述べています。

つまり「外側の理想」を達成することではなく、日々のやりとりの中で子どもに関心を向け、安心感を与えることが最も大切なのです。

「母親失格」の正体とは、外の基準に振り回されてしまうことで生まれる幻影のようなもの。

本当の答えは、外ではなく「あなたと子どもがどう関わっているか」の中にあります。

外側ではなく“自分の感覚”を信じる練習

「母親失格」と思ってしまう原因が“外側の基準”にあるとわかったとしても、

すぐに「じゃあ自分の感覚を信じればいいんだ」と切り替えられる人は少ないでしょう。

なぜなら、多くの母親は長いあいだ「外の正解」を頼りにしてきたからです。

最初は「自分の感覚なんて頼りにならない」と思う

「本当にこれで合っているの?」

「他の人からダメだと思われないかな?」

「自分のやり方で子どもが困るんじゃないか?」

こうした不安が出てくるのは自然なことです。

子育てを始めて、外側の情報を必死に追いかけたけれど、

実際には「その通りにやっても子どもはうまくいかない」「むしろ余計に苦しい」と感じているお母さんも少なくないでしょう。

自分の感覚に耳をすませる小さな一歩

ではどうすれば「外の正解」ではなく「自分の感覚」に戻れるのでしょうか。

ポイントは、大きなことからではなく、小さなことから始めることです。

子どもが泣いているときに、マニュアルではなく「今の自分はどうしたいか」を感じてみる

「今日は疲れているから、完璧な夕食じゃなくてもいい」と認めてみる

子どもの笑顔や安心して眠る姿を見て「これで十分なんだ」と自分に言葉をかける

こうした小さな積み重ねが、「自分の感覚を信じても大丈夫」という体験につながります。

アニカで「感じる練習」を続ける意味

とはいえ、一人でこれをやり続けるのは難しいものです。

なぜなら、外側の情報はあまりにも強く、すぐに自分の声をかき消してしまうからです。

そこで役に立つのがアニカです。

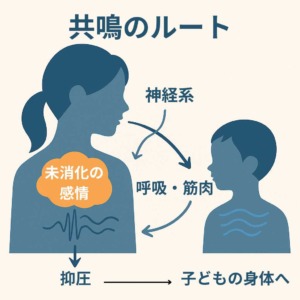

アニカではセラピストと一緒に、身体の中にある微細な感覚を感じ取り、言葉にしていく練習をします。

「胸が少し重い」「喉が詰まるように感じる」といった感覚を繰り返し意識に上げていくことで、

だんだん「自分の感覚の方が外の情報より確かだ」と気づけるようになります。

この練習を重ねることによって、

外の「こうすべき」ではなく「自分が感じていること」を子育ての軸にできるようになります。

小さな成功体験が“自分を信じる力”を育てる

心理学の研究でも、人は小さな成功体験を重ねることで自己効力感(自分にはできるという感覚)を高めていくとされています。

子育ても同じで、

「今日は子どもと笑い合えた」

「イライラしても、すぐに抱きしめ直せた」

こうした体験が積み重なることで、「母親失格」というラベルは薄れていきます。

気持ちを軽くする具体的なステップ

「母親失格」と感じる気持ちを手放すのに、一気に完璧を目指す必要はありません。

むしろ、小さな工夫や安心できる方法を重ねることが、気持ちを楽にする第一歩になります。

ここでは、今日からできる具体的なステップを紹介します。

① まずは自分の休息を優先する

子どもを第一に考えるあまり、自分の睡眠や食事を後回しにしがちです。

しかし、母親の心身の疲れはそのまま子どもとの関わり方に影響します。

できる日は家事を手抜きして、横になる

お惣菜や冷凍食品に頼るのも「工夫の一つ」と考える

1日5分だけでも、深呼吸をして心を落ち着ける

研究でも、十分な睡眠と休息は育児ストレスを軽減することが示されています(Mindell et al., 2017)。

② 信頼できる人に気持ちを話す

「誰にも言えない」と抱え込むほど、気持ちは重くなります。

身近に信頼できる相手に、「今日は疲れた」「もう限界」と言葉にするだけでも安心感が生まれます。

もし身近にいない場合は、地域の子育て支援センターや電話相談を利用するのも良い方法です。

話すこと自体が、心の負担を軽くする効果があります。

③ 公的な相談窓口を使う

「死にたい」と思うほど辛いときは、専門の相談窓口に頼ってください。

自治体の子育てホットライン

精神保健福祉センター

命の電話や #いのちSOS

専門の人に話をすることで、「一人じゃない」と実感できます。

助けを求めるのは弱さではなく、自分と子どもを守る行動です。

④ アニカで“自分の感覚”を確かめる

外の基準ではなく、自分の内側の感覚を大切にする練習をサポートしてくれるのがアニカです。

セラピストと一緒に「今、身体の中でどんな感覚があるか」を丁寧に見ていくことで、

「あ、私はこう感じていたんだ」

「外の正解より、自分の感じ方の方が確かかもしれない」

と気づける瞬間が訪れます。

アニカを学んだあるお母さんは、「最初は外の情報に振り回されてばかりだったけど、アニカを通して自分の感覚を信じられるようになった」と話していました。

⑤ 小さな成功を認める

「今日は子どもと笑えた」

「怒鳴ってしまったけど、すぐに謝れた」

「ご飯は簡単だったけど、一緒に食べられた」

どんなに小さなことでも「できた」と認めることが、自分を肯定する力になります。

心理学でも、小さな成功体験の積み重ねが自己効力感を高めるとされています(Bandura, 1997)。

こうしたステップを少しずつ実践することで、「母親失格」という思い込みは薄れていきます。

わずか3ヶ月で「怒りが湧かない自分」に変化

アニカ・マスターセラピストとして活動している谷津(やつ)絵美子さんも、最初は自分の悩みを抱えてアニカの扉をたたいたひとりでした。

谷津さんがアニカを始めたきっかけは、子どもに理想の子育てをしたいのに、それができない自分に苦しんだからでした。

「ここで優しく声をかけたい」

「こんなふうに言ってあげたい」

そう思っているのに、実際には衝動的な怒りが湧いてしまう。

頭では「母親としてこうしたい」と願っているのに感情が抑えられず、そのギャップが自己嫌悪を生み、「母親失格だ」と強く自分を責めていたのです。

子育てに役立つといわれる本や周囲のアドバイスにも数多く触れました。

「子どもにはこう接しましょう」

「この時期の子にはこうするといいです」

──そんな情報を取り入れて「良い母親になろう」と努力しました。

けれども、どんなに知識を増やしても「感情」だけは思い通りにならない。

結局は衝動的に子どもにぶつかってしまい、「できない私=母親失格」という悪循環に陥っていました。

「自分が親にされて嫌だったことを、子どもにしてしまう。

親を反面教師にしたいのに、結局同じことを繰り返してしまう。

そのたびに自己嫌悪に陥ってきた」

彼女はそう振り返ります。

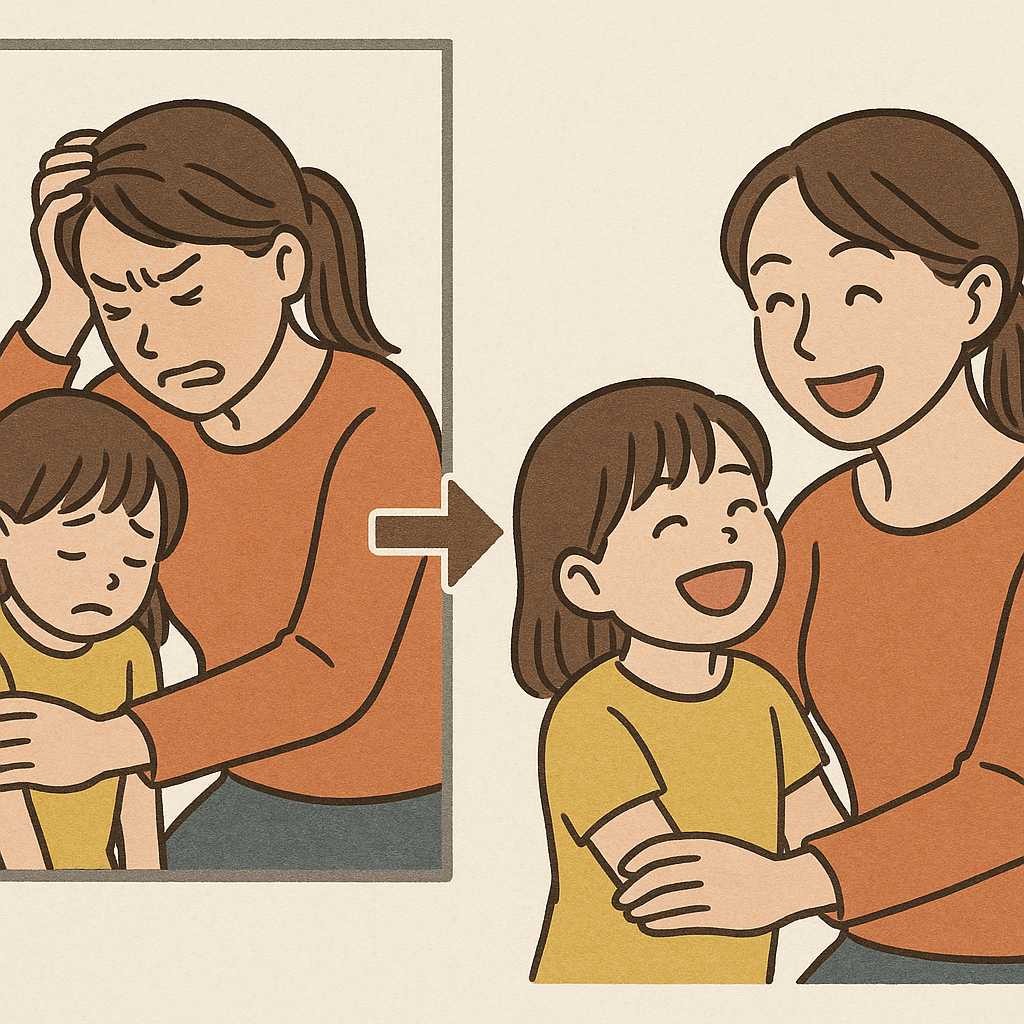

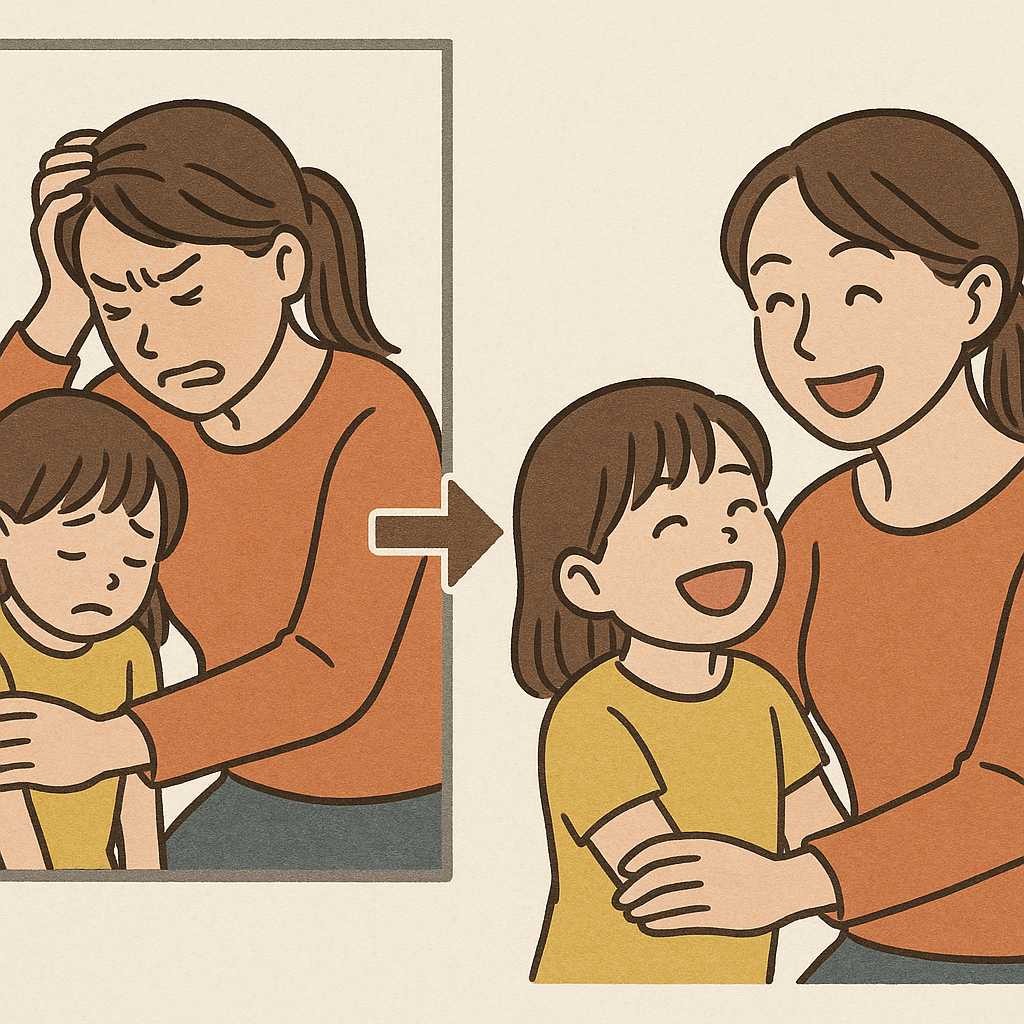

わずか3ヶ月で「怒りが湧かない自分」に変化

迷いと自己嫌悪を繰り返していた谷津さんでしたが、アニカを学び始めてから状況は大きく変わっていきました。

初めてのセッションで「お腹に手を当ててもらった瞬間、全部わかってもらえていると感じて自然に涙が出た」と語っています。

それは、言葉ではなく感覚レベルで「やっとわかってもらえた」と思えた体験でした。

セッションを重ねるうちに、感情の波が押し寄せて苦しくなる時期もありましたが、そのたびに少しずつ怒りや寂しさが薄れていきました。

そして3ヶ月後には、子どもが水をこぼしたとき、以前なら怒鳴りつけていた場面で、自然に「こぼれちゃったね」と穏やかに言える自分になっていたのです。

「怒りを抑えているわけではなく、そもそも怒りが湧いてこなくなった。これは本当に楽なんですよ」

かつては毎日のように怒鳴り、時には手が出てしまうことすらあった自分が、わずか3ヶ月で「怒りが湧かない」状態に変わる。

努力や理性ではなく、感情そのものが変化したのです。

家族にも広がった変化

この変化は家庭の中だけでなく、周囲にも波及しました。

子どもたちが「今日もママに一回も怒られなかったね」と話していたことを耳にし、変化が家族にもしっかり届いていることを実感したといいます。

また、彼女自身の落ち着きは、子どもの友人関係や学校生活にも良い影響を与え、環境そのものが整っていく感覚がありました。

実家の家族も「本人だけでなく周囲も良くなっている」と理解を深め、協力的になっていきました。

彼女の体験は、母親失格と感じるのは外側の情報やコントロールできない感情に振り回されているからであって、決してあなた自身が失格なのではないということを教えてくれます。

そして、「感情は変えられる」「人生も変わる」という希望を、実際の事例として示しているのです。

まとめ──母親失格なんてない

「母親失格」と感じてしまうのは、あなたが弱いからでも、愛情が足りないからでもありません。

その正体は、外側の理想や情報に合わせようとしてできなかったときに生まれる思い込みや、言葉ではどうにもならない感情の積み重ねでした。

多くのお母さんが同じように悩み、孤独を抱えています。

しかし、「母親失格」と思っていた気持ちは、外側の基準や過去から受け継いだ感情に振り回されていただけで、本当の自分ではありません。

感情は変えることができます。

そして、「怒りを抑える」ではなく「怒りそのものが湧いてこない自分」へと変わることも可能です。

だからどうか、自分に「母親失格」というレッテルを貼らないでください。

あなたは子どもにとって、唯一無二の存在です。

完璧でなくてもいい、むしろ「ほどよい母親」であることが子どもに安心を与えるのです。

外の正解よりも、今ここで自分が感じていることを少しずつ大切にしていきましょう。

その小さな一歩が、あなたと子どもの毎日を変えていくはずです。