「また叱りすぎてしまった……」

子どもの泣き顔を見ながら胸が締めつけられ、夜になると「私は母親失格なんじゃないか」と涙を流してしまう。

特に発達障害やグレーゾーンのお子さんを育てていると、

こだわりが強く、なかなか切り替えられない

同じ注意を何度しても繰り返す

癇癪が激しく、手がつけられない

──そんな日常の連続に、どうしても声を荒らげてしまうことがあります。

「もう二度と叱らない」と決めても、気づけばまた怒鳴ってしまう。

そのたびに後悔と自己嫌悪が押し寄せて、出口のない迷路に迷い込んだように感じる方は少なくありません。

けれども安心してください。

大切なのは「叱らない完璧な親」になることではありません。

むしろ研究や多くの体験談が示すのは── 叱った後にどう修復するか が、子どもの心を守り、親子関係をより強くするということです。

本記事では、

なぜ叱りすぎてしまうのか(親自身の心の要因)

叱りすぎが子どもに与える影響(未消化の感情を背負わせてしまうリスク)

叱った後にできる3つの修復ステップ

親の感情に向き合い、根本から怒りを消していく方法

を整理していきます。

最後まで読むことで、叱りすぎてもやり直せる具体的な方法と、親子関係を回復させるヒントが見えてくるはずです。

目次

発達障害の子を叱りすぎてしまうあなたへ

「叱りすぎ」は多くの親が経験している

「自分だけがこんなに叱っているのでは」と孤独を感じやすいですが、実際には多くの親御さんが同じ悩みを抱えています。

たとえば、キッズラインが2017年に行った育児ストレス調査では、育児中の親の 92%が「ストレスを感じる」と回答 しています。そしてストレスから思わずやってしまったこととして、

「子どもに感情的に叱ってしまった」

「大声で怒鳴りつけた」

「手をあげてしまった」

といった回答が数多く挙がっています【キッズライン, 2017】。

つまり、「叱りすぎてしまう」ことは、あなただけの特別な問題ではなく、ほとんどの親が直面する共通の現象なのです。

罪悪感を抱えるのは、良い親である証拠

「また叱ってしまった、自分は母親失格だ」

──そんなふうに自分を責めてしまう方は少なくありません。

しかし心理学の研究では、罪悪感そのものは健全な親子関係を守るサインであるとされています。

Ruckstaetterら(2017)は、親が子どもに対して謝罪や共感を示す傾向が強いほど、子どもとの愛着が安定しやすいことを示しました【Journal of Counseling & Development】。

つまり、「叱りすぎてしまった」と気づき、心を痛めている時点で、あなたはすでに子どもとの関係を大切にしたいと願う親御さんなのです。

発達障害の子が受ける影響は「大きい」からこそ、早く気づける

発達障害の子どもは、感覚や感情のアンテナが非常に敏感です。

心理学の研究でも、発達障害を持つ子どもは親の情緒やストレスを敏感に感じ取りやすいことが報告されています(Hastings & Brown, 2002)。

そのため、叱りすぎは一時的に行動を変える効果があっても、

自己肯定感の低下

不安や緊張の高まり

親との関係不安

といった影響が大きくなりやすいのです。

一方で、敏感だからこそ、ポジティブな関わりや修復行動にも強く反応するという特性もあります。

「叱ってしまった後にどう関わるか」が、その後の親子関係に大きな違いを生むのです。

「叱らないこと」ではなく「叱った後の修復」が大切

近年の育児書や教育記事では「怒らない子育て」が理想とされがちですが、現実には完全に怒らず育てることは不可能です。

むしろ、「絶対に怒ってはいけない」と自分を縛ることで、怒りを抑え込んだ分、爆発が激しくなる危険もあります。

Watersら(2020)の研究は、親が感情を過度に抑制すると、子どもとの関係性や生理的な連動に悪影響を及ぼすことを示しています【Journal of Family Psychology】。

つまり、「怒りを感じない親」ではなく、「怒った後に修復できる親」であることが、子どもにとって安心感の土台になるのです。

この章のまとめ

「叱りすぎてしまう」のは特別なことではなく、多くの親が経験している

自己嫌悪や罪悪感を持つこと自体が、すでに子どもを大切に思っている証拠

発達障害の子は敏感だからこそ影響も受けやすいが、修復も効きやすい

大切なのは「怒らない完璧な親」ではなく、「叱った後に関係を修復できる親」

なぜ叱りすぎてしまうのか?

発達障害の子を育てている親御さんが「叱りすぎてしまう」のは、決して親としての資質の問題ではありません。

その背景には、多くの場合「親自身の心の状態」や「無意識の記憶」が関わっています。

ここでは、よく見られる6つの要因を整理しながら、なぜ叱りすぎてしまうのかを掘り下げていきます。

完璧主義や理想像へのこだわり

「良い母親でなければならない」

「子どもはきちんと育てなければ」

──こうした強い思い込みは、現実とのギャップを大きく感じさせます。

子どもが少しでも予定通りに動かなかったり、同じ失敗を繰り返したりすると、

「自分の育て方が悪いのでは」と自己否定につながり、怒りとなって噴き出してしまうのです。

実際、心理学では「完璧主義傾向が高い親ほど育児ストレスが増大する」との報告があります(Greenspon, 2012)。

自己肯定感の低さ

子どもが反抗したり、言うことを聞かなかったりすると、

「自分が否定された」と感じやすい親御さんは少なくありません。

親としての自信が揺らぐと、ちょっとしたことでも過敏に反応し、

「こんなに頑張っているのに報われない」という思いから叱りすぎにつながります。

Banduraの自己効力感理論(1997)でも、「自分には育てる力がある」という感覚が乏しいと、育児ストレスや抑うつに直結することが示されています。

感情コントロールが苦手

育児は体力・気力を大きく消耗するものです。

睡眠不足や慢性的な疲労、社会的な孤立が重なると、感情をコントロールする余裕はどんどん奪われていきます。

Eisenbergら(2010)は、親自身の感情調整力が低いと、子どもの問題行動に対して怒りやすくなり、ネガティブな関わりが増えることを報告しています。

つまり、叱りすぎは「気合い不足」ではなく、心身のリソース不足が原因であることが多いのです。

幼少期の体験の影響

親自身が幼少期に厳しく叱られたり、感情を押し殺して生きてきたりした場合、その記憶が無意識に再生されやすくなります。

「子どもは親の言うことを聞くべき」

「言うことを聞かないのは悪いこと」

──そうした価値観を無自覚にコピーしてしまい、同じように自分の子どもに厳しく接してしまうのです。

これはアニカが大切にしている視点でもあり、「親の未消化の感情や価値観を子どもが背負う」 という連鎖の典型例といえます。

周囲のサポート不足

ワンオペ育児や孤立した子育て環境では、「私だけが頑張っている」という思いが募り、孤独感や苛立ちを引き起こします。

実際に、母親の社会的サポートの不足は、育児ストレスや抑うつと強く関連することが研究で示されています(Leahy-Warren et al., 2012)。

過去の失敗や未来への不安にとらわれる

子どもの行動に対して、

「またこうなるんじゃないか」

「将来は大丈夫だろうか」

と、過去や未来のイメージを重ねて反応してしまうと、目の前の子どもを冷静に見られなくなります。

結果として、今必要以上に怒りが高まるのです。

この章のまとめ

叱りすぎの原因は、子どもではなく親自身の内側の状態にある

完璧主義、自己肯定感の低さ、感情調整力の不足、幼少期の体験、サポート不足、不安──これらが複雑に絡んで怒りを増幅させる

つまり「叱りすぎない親になる」ためには、単に子どもの対応方法を学ぶだけでなく、親自身の心を整えることが不可欠

叱りすぎが子どもに与える影響

叱りすぎは、子どもの行動を一時的に止める効果があります。

しかし長期的には、子どもの心にいくつかのリスクを残すことが研究で示されています。

自己肯定感の低下

繰り返し強く叱られることで、子どもは「自分はダメなんだ」と思いやすくなります。

特に発達障害の子どもは、できること・できないことの差が大きいため、叱責によって「自分は人より劣っている」という感覚を強く抱きやすいのです。

実際、心理学の研究でも、親から否定的な関わりを受けた子どもは自己肯定感が低くなりやすいことが示されています(McClure et al., 2019)。

不安や情緒不安定の増大

叱られることが繰り返されると、子どもは「また怒られるのでは」と常に緊張した状態で過ごすようになります。

この慢性的な不安は、集中力の低下や睡眠の乱れにつながることもあります。

特に発達障害の子どもは感覚が敏感で、親の声のトーンや表情に過剰に反応しやすいため、親の感情がそのまま子どもの情緒に移りやすいのです。

親子関係の悪化

叱りすぎは、子どもに「親は怖い存在」という印象を与えます。

一方で、親自身は「子どものために言っている」と思っているため、互いに誤解や不信感が積み重なりやすくなります。

研究でも、親の高圧的な態度は親子関係の満足度を下げることが報告されています(Pinquart, 2017)。

感情を背負う子どもたち

ここで忘れてはならないのは、叱りすぎの「裏側」にある親の感情です。

実際、怒鳴らない「理想的なお母さん」に育てられたにもかかわらず、常に母親の顔色をうかがい、自分を苦しめるようになったクライアントの事例があります(谷津絵美子, 2025)。

母親は「怒らない」ことを徹底していましたが、その実、姑との関係で抑え込んだ怒りや不満を子どもは敏感に感じ取っていました。

その結果、娘さんは「お母さんにこれ以上負担をかけてはいけない」と思い、自分の感情を出せなくなっていったのです。

つまり、親が未消化の感情を抱えていると、子どもはその感情を“背負って”育つのです。

アニカの視点:叱りすぎの本当の怖さ

アニカでは、叱りすぎの本当の問題は「声の大きさ」や「回数」ではなく、親の中に未処理の感情があるかどうかだと考えます。

親の怒りや不安を子どもが敏感に受け取り、代わりに表現してしまう

発達障害の子どもの場合、その反応はさらに強く現れる

その感情の荷物は、親子関係だけでなく、次の世代にまで連鎖する可能性がある

だからこそ、「叱らない努力」ではなく、親自身の感情を整えることが根本的な解決につながります。

この章のまとめ

叱りすぎは、自己肯定感の低下・不安・親子関係の悪化を招く

「怒鳴らない親」でも、未消化の感情を抱えていれば、子どもは敏感に感じ取って苦しむ

発達障害の子は特に感受性が高いため、親の感情の影響を強く受ける

真に恐ろしいのは「叱りすぎ」そのものではなく、親の未消化の感情を子どもに背負わせてしまうこと

叱りすぎた後にできる3つのこと

叱りすぎない努力をしても、人間ですから感情があふれる時はあります。

大切なのは「叱ってしまった」という事実ではなく、その後にどう行動するかです。

ここでは、叱りすぎた後にできる3つの修復ステップを紹介します。

①子どもに謝る

「親が子どもに謝るなんて」と思う方もいるかもしれません。

しかし、謝罪は親子関係を強くする大切なコミュニケーションです。

研究でも、親が謝罪や共感を示すほど、子どもとの愛着が安定しやすいことが示されています(Ruckstaetter et al., 2017)。

実際に、怒鳴ってしまった直後に必ず「怒ってごめんね。ママも疲れてたんだ」と言葉にしたお母さんに対して、子どもたちはそのたびに母親を許し、関係は壊れませんでした。

👉 謝ることで「自分は悪い子だから怒られた」という誤解を防ぐことができます。

②子どもへのフォローをする

子どもは親の言葉以上に、感情の雰囲気を敏感に感じ取っています。

だからこそ、叱られた後は不安や恐れが残りやすいのです。

そこで必要なのは、フォローの一言です。

「さっきはママが大きな声を出してごめんね」

「あなたは悪くないよ」

「ママは疲れてイライラしてただけなんだ」

心理学者ジョン・ボウルビィは、子どもが安心して挑戦できるためには、親が「安全基地」として存在することが必要だと述べました(Bowlby, 1988)。

怒った後でも「あなたを愛している」というメッセージをフォローで伝えることが、安心の土台になります。

③自分の感情に向き合う

「叱りすぎた…」と落ち込むだけで終わらせず、自分の感情の正体を探る時間を持ちましょう。

怒りの背景には、往々にして別の感情が隠れています。

本当は「不安」だった

「心配」だった

「自分の努力が認められていない」と感じた

Eisenbergら(2010)の研究でも、親自身が感情を自覚し調整できるほど、子どもとの関わりが安定することが示されています。

「感情に徹底的に向き合った」ことで、怒鳴らない親になれたと語るお母さんもいます。

怒りを抑える方法を身につけたのではなく、怒りの根っこそのものが消えていったのです。

すぐに使える60秒リセット法

怒った後、罪悪感に押しつぶされそうな時には、次の3ステップを試してみてください。

息を10秒かけて長く吐く

足の裏を感じながら30秒立つ/座る

事実だけを一文でつぶやく(例:「片付けが進んでいない」)

この「呼吸+身体感覚+事実確認」の60秒で、感情の波は一段落しやすくなります。

この章のまとめ

叱りすぎても、その後の対応で親子関係は回復できる

謝る/フォローする/感情に向き合うの3ステップが基本

子どもは親のフォローを通じて「自分は愛されている」と学び、安心して成長できる

親自身も「怒りの正体」に触れることで、少しずつ怒りに振り回されなくなる

自分の感情に向き合うとは?

「感情に向き合う」と聞くと、

「怒りを我慢すること?」

「冷静に考え直すこと?」

と思う方も多いかもしれません。

しかし実際には、感情を抑え込むのではなく、そのまま感じて理解し、自然に流していくことを指します。

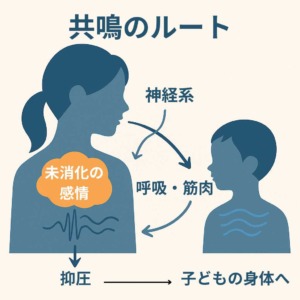

感情を抑え込むと、子どもに伝わってしまう

心理学の研究では、親が感情を強く抑え込もうとすると、子どもはその「隠れた怒りや不安」を敏感に感じ取ることが示されています(Waters et al., 2020)。

つまり「怒っていないふり」をしても、子どもは無意識にそれを察し、不安を抱えてしまうのです。

👉 大切なのは「怒らない親になる」ことではなく、怒りを安全に感じ、消化する方法を持つことです。

谷津絵美子さんの体験:怒りを抑えられなかった日々

アニカ・マスターセラピストの谷津絵美子さんも、かつては感情を抑えられず、子どもに激しい怒りをぶつけていました。

夫が単身赴任中でワンオペ育児。

片付けをしない子どもたちに「もう全部捨てる!」と叫び、大切なおもちゃをゴミ箱に投げ捨てる──。

子どもたちは泣き叫び、部屋は混乱し、夜になると「私はひどい母親だ」と罪悪感に押しつぶされる。

それでも怒りの衝動を止められない日々が続きました。

「怒りをなくす方法」を探してたどり着いたもの

最初はカウンセリングを受け、心理学も学びました。

しかし「怒りを抑える方法」を学んでも、爆発は止まらなかったといいます。

そんな中で出会ったのが、瞑想をベースにしたアニカでした。

言葉で分析するのではなく、静かに相手とともに感情を感じるというプロセスの中で、これまで抑え込んできた怒りや悲しみが少しずつ解放されていったのです。

怒りが「消えていく」感覚

数か月後には、かつては1日に何度も爆発していた怒りが出なくなり、子どもに激しく怒鳴ることがなくなりました。

「怒りをコントロールできるようになった」のではありません。

怒りそのものが湧き上がらなくなったのです。

Eisenbergら(2010)の研究でも、親自身が感情を自覚し、適切に処理できるほど、子どもの行動問題も減少することが示されています。

つまり、親が感情に向き合うことは、親子双方にとっての安心につながるのです。

親が整うと、子どもも変わる

谷津さんが自分の感情に向き合い続けた結果、子どもたちは次第に落ち着きを取り戻しました。

後に思春期を迎えてから振り返ったとき、娘さんたちは「ママ、あの頃はやばかったけど、今は全然気にしてない」と笑って話してくれたそうです。

これは、幼い頃に母親が自分の感情と向き合い、関係を修復する姿を見ていたからこそ、安心感を持ち続けられた証拠です。

この章のまとめ

感情に向き合うとは「抑える」ことではなく「感じて消す」こと

抑え込まれた怒りや不安は、言葉にしなくても子どもに伝わってしまう

アニカのプロセスでは、怒りの発火源そのものが静まり、自然に出なくなる

サポートを選ぶときのポイント

「もう叱りすぎないようにしよう」と決めても、現実の育児は思うようにいきません。

孤独感や罪悪感が積み重なると、自分ひとりの力ではどうにもならない時があります。

そんな時こそ、第三者のサポートが大切です。

利用できるサポートの種類

発達障害の子育てで「叱りすぎてしまう」と悩むお母さんにとって、頼れるサポートにはさまざまな形があります。

行政の子育て支援:子育て支援センター、保健師相談、発達支援窓口など

医療・専門機関:小児科、児童精神科、発達相談外来、心理士によるカウンセリング

学校・園のサポート:担任・特別支援コーディネーター・スクールカウンセラー

民間の相談窓口・支援団体:親の会、ピアサポートグループ、発達障害児親のコミュニティ

民間セラピー・カウンセリング:臨床心理士、産業カウンセラー、ヒーリングや瞑想をベースにした支援(アニカなど)

こうして並べると、サポートの幅はとても広いことがわかります。

大切なのは「どこに相談するか」ではなく、「どんな人に相談するか」 です。

ここでは、支援を選ぶときに意識してほしい3つのポイントを紹介します。

①アドバイスより「共感」してくれる人

発達障害の子を育てる親御さんは、すでに数えきれないほどのアドバイスを耳にしています。

「もっと根気強く言い聞かせて」

「叱らずに褒めればいい」

「療育に通えば解決する」

もちろん役立つ情報もありますが、イライラや怒りに押しつぶされそうな時には、「そんなことは分かってる。でもできないから苦しいんだ」と感じてしまうのではないでしょうか。

本当に必要なのは、「良い・悪い」の評価ではなく、ただ気持ちに寄り添ってくれる人です。

心理学でも、共感的に話を聴いてもらうだけでストレスホルモンが低下し、気持ちが安定することが確認されています(Hein et al., 2018)。

②罪悪感が軽くなる人

多くのお母さんが口にするのは「こんなに叱ってしまった自分は母親失格だ」という言葉です。

サポートを受ける目的は「正しい子育てのやり方を学ぶこと」だけではありません。

むしろ、失敗してもやり直せる、そんな安心感を取り戻すことにあります。

もし相談した後に「やっぱり私が悪いんだ」と自己否定が強まるようなら、そのサポートはあなたに合っていないのかもしれません。

本当に必要なのは、「あなたはよくやっている」と感じさせてくれる支援です。

③「また話したい」と思える人

「この人なら、また会いたい」

そう思える相手かどうかは、とても重要です。

人は、自分を理解してくれる相手でなければ、本音を打ち明けることができません。

そして本音を語れる関係の中でこそ、怒りや不安の根っこにある感情に触れることができます。

谷津さん自身も、カウンセリングや行政の相談窓口で傷ついた経験を語っています。

アドバイスで追い詰められるより、「何を話しても大丈夫」と思える安心な場が、感情を解放する第一歩になったのです。

発達障害の子育てに特有のポイント

発達障害の子は、親の感情の変化を敏感に感じ取りやすい傾向があります。

そのため、親が安心して話せるサポート環境を持つこと自体が、子どもの安心につながるのです。

つまり「親が整うこと」が「子どもが落ち着くこと」に直結します。

だからこそ、サポート選びは「自分が安心できるかどうか」を基準にしてよいのです。

この章のまとめ

サポートを選ぶときは「アドバイスより共感」「罪悪感が軽くなるか」「また話したいと思えるか」の3つを基準にする

発達障害の子育てでは、親の安心感そのものが子どもに伝わる

「自分が安心して話せるかどうか」を最優先にサポートを選んでよい

まとめ

子育ての中で「叱りすぎてしまった」と後悔する瞬間は、誰にでもあります。

特に発達障害やグレーゾーンのお子さんの場合、親が思うように進まず、感情的になってしまうのはごく自然なことです。

しかし大切なのは── 叱ってしまったという事実よりも、その後にどう修復していくか です。

子どもは何度でも親を許してくれる

谷津さん自身も、かつては激しい怒りを子どもにぶつけ、罪悪感で涙する日々を過ごしていました。

それでも「ごめんね」と謝り、関係を修復し続ける中で、子どもたちは母を受け入れ、いまでは思春期を迎えても良好な関係を保っています。

子どもは大人よりもずっと寛容です。

だからこそ、完璧であることを目指すのではなく、失敗しても修復する姿を見せることが、子どもにとって大きな学びになります。

アニカができること

とはいえ、毎日のように叱りすぎを繰り返し、罪悪感に押しつぶされてしまうと、「謝ればいい」と頭で分かっていても、なかなか行動に移せないものです。

そんな時に役立つのが、瞑想をベースにした「二人でする瞑想=アニカ」です。

言葉ではなく、身体共鳴を通じて未消化の感情を感じて消していく

怒りを「我慢する」のではなく、怒りの発火源そのものが静まる

親が整うことで、子どもの落ち着きや安心が自然に戻っていく

アニカは、親子関係に苦しむ多くのお母さんが「怒りが自然に出なくなった」「子どもの表情が変わった」と実感している方法です。

叱った後に修復できる親になる

叱りすぎても大丈夫。

大切なのは「叱らない完璧な親」になることではなく、叱った後に修復できる親になることです。

そして本当に根本から変わりたいと願うなら、親自身の感情の荷物を軽くする必要があります。

子どもはあなたを待っています。

「何度でもやり直せる」──そのことを信じて、一歩を踏み出してみませんか?

👉 アニカでは、はじめての方に向けて 無料のお悩み相談セッション や オンライン説明会 をご用意しています。

罪悪感や不安を抱えているなら、ひとりで抱え込まず、安心してお話しください。