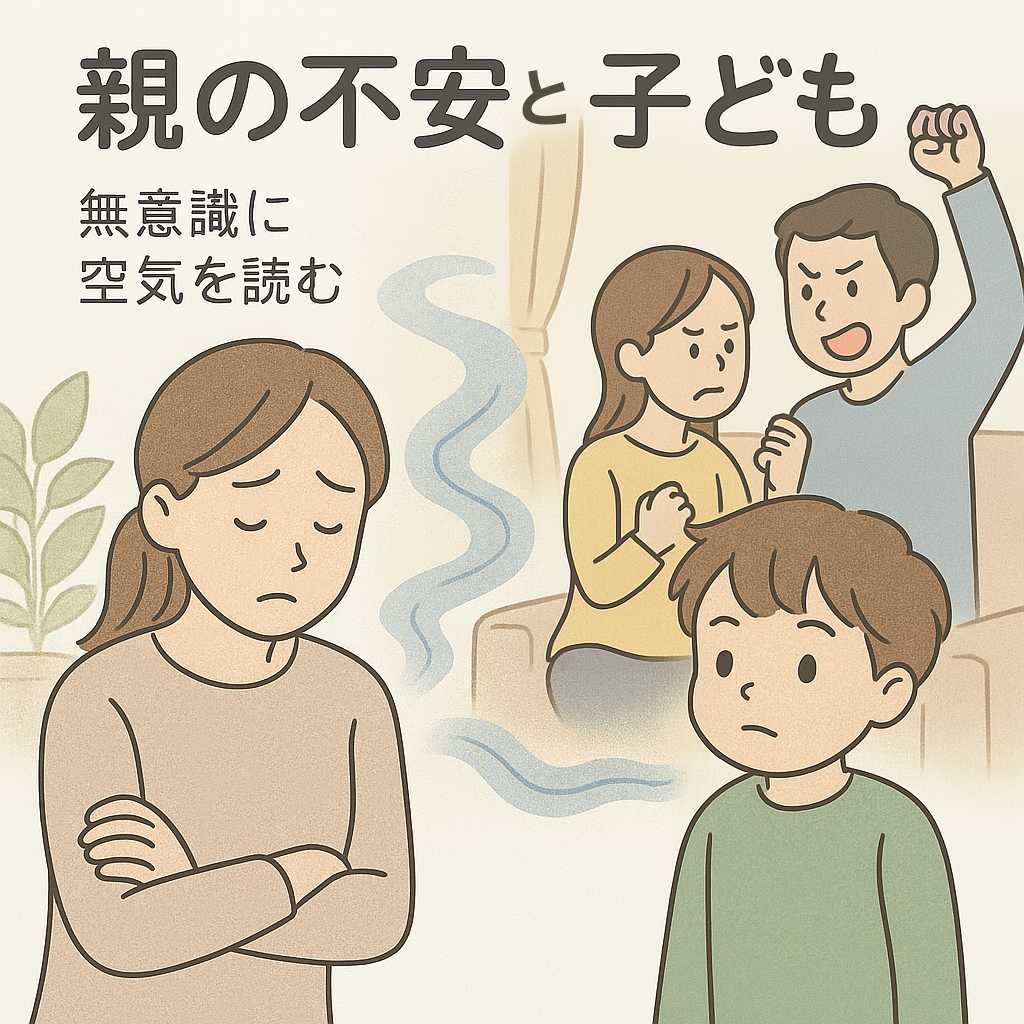

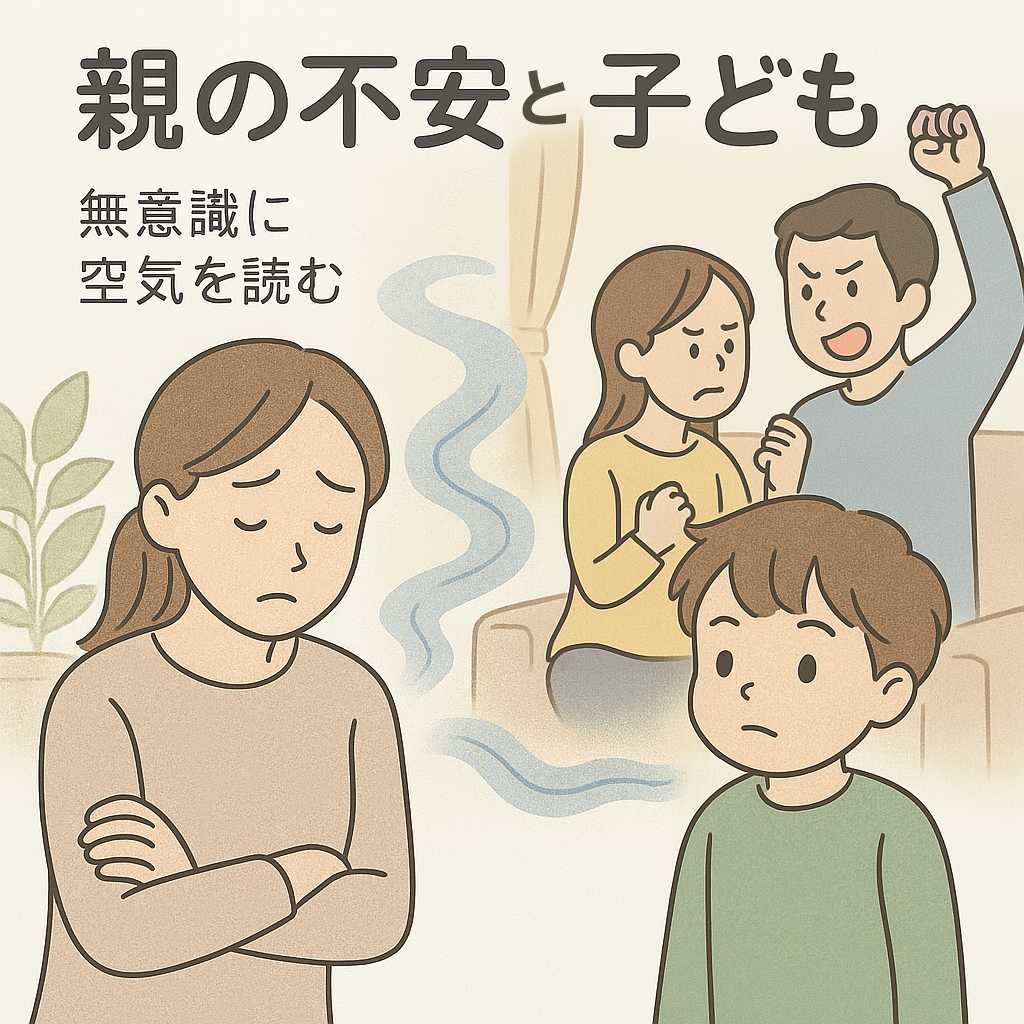

なぜか、理由もなく不安を感じてしまう子ども。

イライラしたり、落ち着きがなかったり。

その原因が「本人の性格」や「育て方の問題」だと決めつけてしまうのは、早計かもしれません。

もしかしたらそれは──

親自身が気づいていない“未消化の感情”が、子どもの身体に伝わっているのかもしれないのです。

たとえば、母親が日々の生活に不安を感じていたり、

父親が過去の怒りを抑え込んだまま過ごしていたりすると、

その“空気”は家庭の中に漂い、言葉にならない形で子どもに影響します。

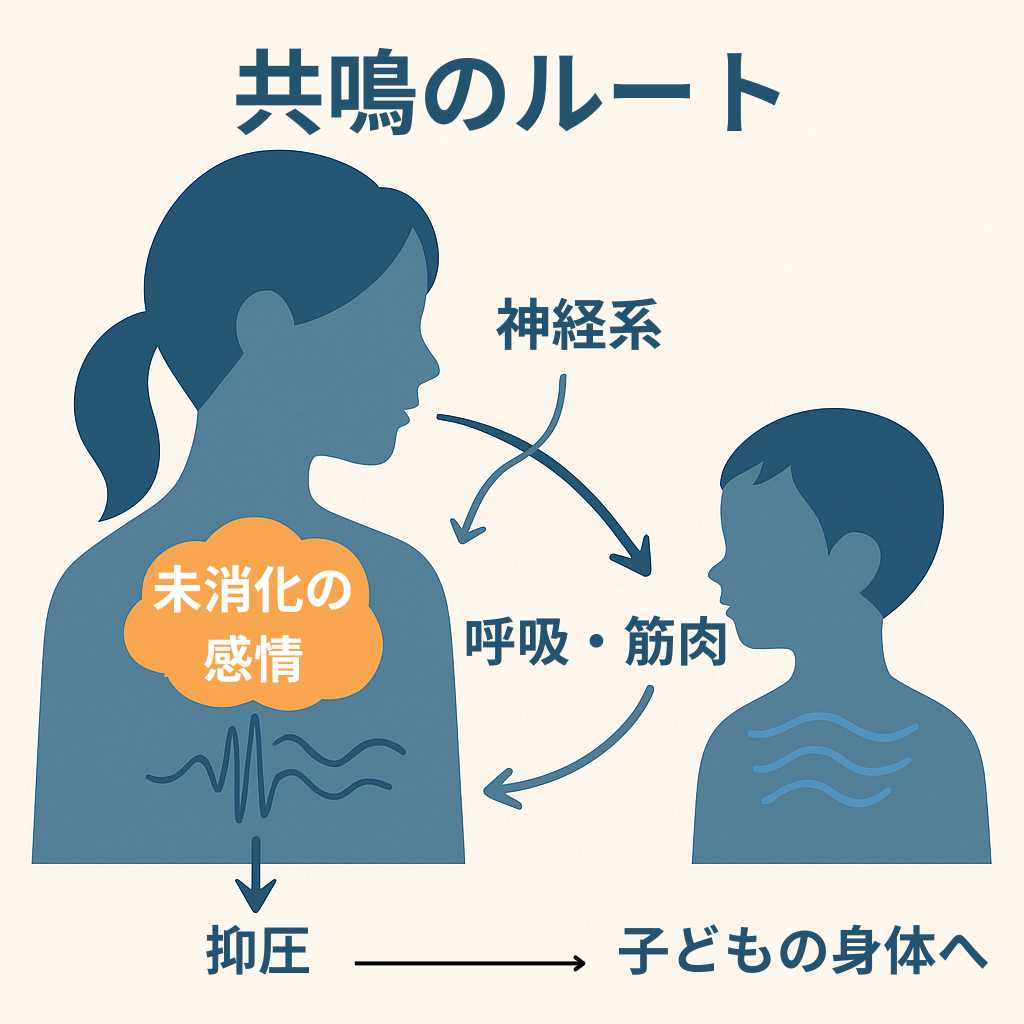

私たちの身体には、目には見えない“共鳴のセンサー”があります。

このセンサーは、特に家族間で強く働きます。

つまり、親が無意識に抱えている感情は、子どもに「身体で伝わってしまう」のです。

この現象を、最近では「身体共鳴(body resonance)」という理論で説明できるようになってきました。

共感神経系、ミラーニューロン、心拍変動の同期(HRV)など──

最新の神経科学は、「感情は身体を通じて共鳴し、共有される」ことを示し始めています。

本記事では、この身体共鳴という観点から、家族の中で感情がどのように伝わるのかを紐解いていきます。

そして、「なぜ子どもが“親の感情”を無意識に引き受けてしまうのか?」という問いに、科学と実践の両面から迫ります。

目次

身体共鳴とは何か?

私たちはふだん、他人の感情を「言葉」や「表情」から読み取っていると思いがちです。

けれど実際には、それ以前に──もっと深いレベルで、“身体が反応している”という事実があります。

たとえば、誰かが怒っている場にいると、

何も言われていないのに緊張したり、呼吸が浅くなったり、無意識に構えてしまうことはありませんか?

あるいは、安心できる人のそばにいると、

自然と呼吸が深くなったり、身体の力が抜けるような感覚になることもあるでしょう。

これは偶然ではありません。

人の身体には、他者と“共鳴する”仕組みが生まれつき備わっているのです。

ミラーニューロン:感情を“映す”神経細胞

脳には、「ミラーニューロン」と呼ばれる神経細胞群があります。

これは、他人の行動や表情を見るだけで、まるで自分が同じ体験をしているかのように脳が反応する仕組みです。

たとえば、目の前の人が泣いているのを見ただけで胸がぎゅっとなる──

そんな経験も、ミラーニューロンの働きによるものです。

これは単なる「共感」ではなく、“神経レベルの模倣”とも言える現象です。

私たちの身体は、知らず知らずのうちに他人の感情を写し取り、自分の内側で再生しているのです。

ポリヴェーガル理論:安心か、緊張かは「場」で決まる

アメリカの神経科学者スティーブン・ポージェスが提唱した「ポリヴェーガル理論」は、

自律神経の“安全・防衛システム”が、人と人のつながりに大きく左右されることを明らかにしました。

安心できる関係性や場では、「腹側迷走神経」が活性化し、身体がリラックス状態になる

一方で、相手が緊張していたり、感情を抑えていたりすると、無意識に「警戒モード」になってしまう

つまり、他人の“神経の状態”が、自分の神経にもダイレクトに影響するということ。

これは「場の空気」に敏感な子どもほど、より顕著に表れます。

HRV(心拍変動)の共鳴:呼吸も鼓動も“同期”する

さらに注目すべきなのは、「HRV(心拍変動)」の研究です。

これは、ストレスやリラックスの度合いを測る生体指標のひとつですが、近年の研究では:

親子や恋人、セラピストとクライアントなどの関係性の中で、心拍や呼吸が自然に“同期”する現象が観察されている

という驚きの結果が報告されています。

つまり、身体レベルで「同じ波」に乗っていくのです。

このような“生理的な共鳴”は、意識ではなく、無意識のうちに起こる現象です。

そしてそれは、まさにアニカが実践してきた「身体で感じる共鳴」の核心とも言えるでしょう。

言葉ではなく、身体がまず反応している

人間の感情は、頭ではなくまず身体に出るものです。

怒り、不安、悲しみといった感情も、はじめは「筋肉のこわばり」や「呼吸の変化」として現れます。

だからこそ、親が言葉では笑っていても、身体が緊張していたら──

子どもはその緊張をまるごと受け取ってしまう。

これが、身体共鳴の本質です。

言葉の奥にある“本当の感情”を、身体は見抜いてしまうのです。

親の“未消化の感情”とは?

「親から何かをされたわけではないのに、なぜかその場にいるだけで苦しくなる」──そんな感覚を抱いたことはないでしょうか?

これは、親の中にある「未消化の感情」が、言葉ではなく“空気”として子どもに伝わっている可能性があります。

「未消化の感情」とは何か?

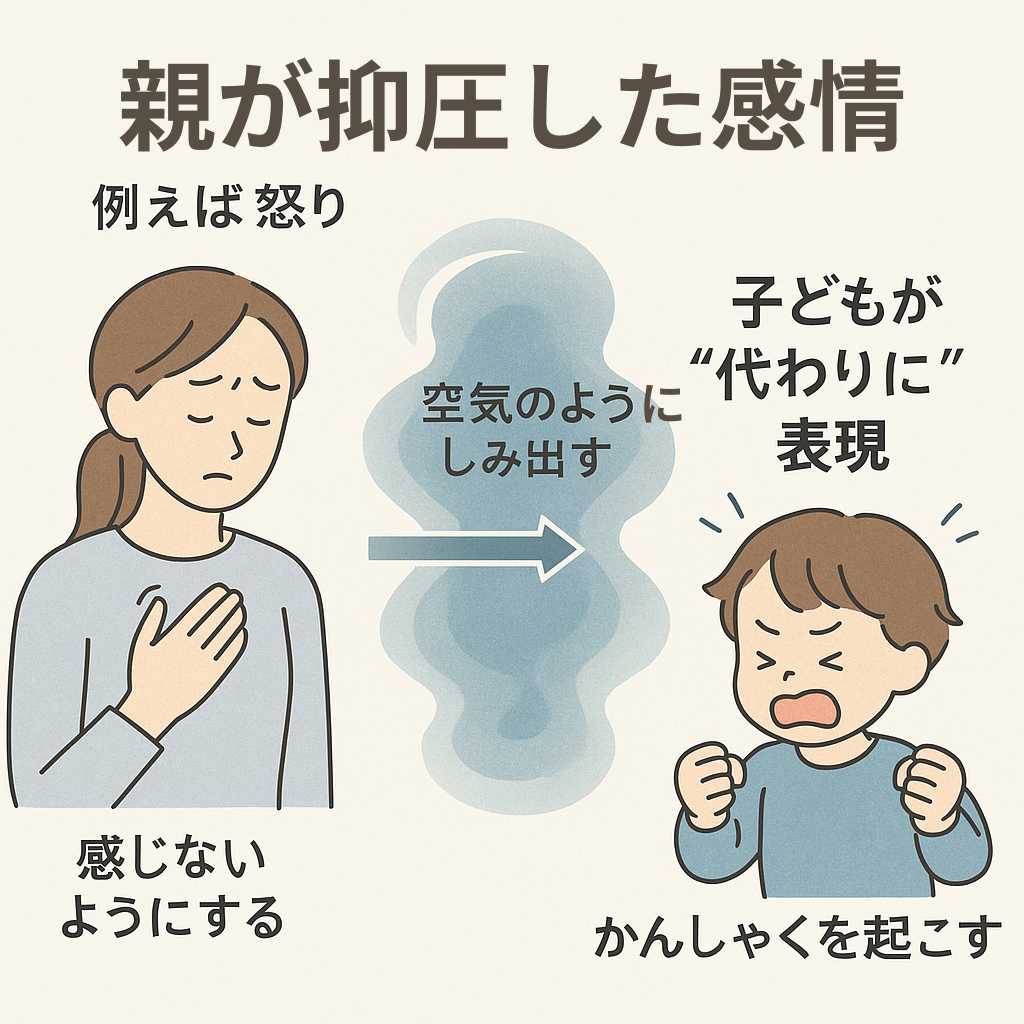

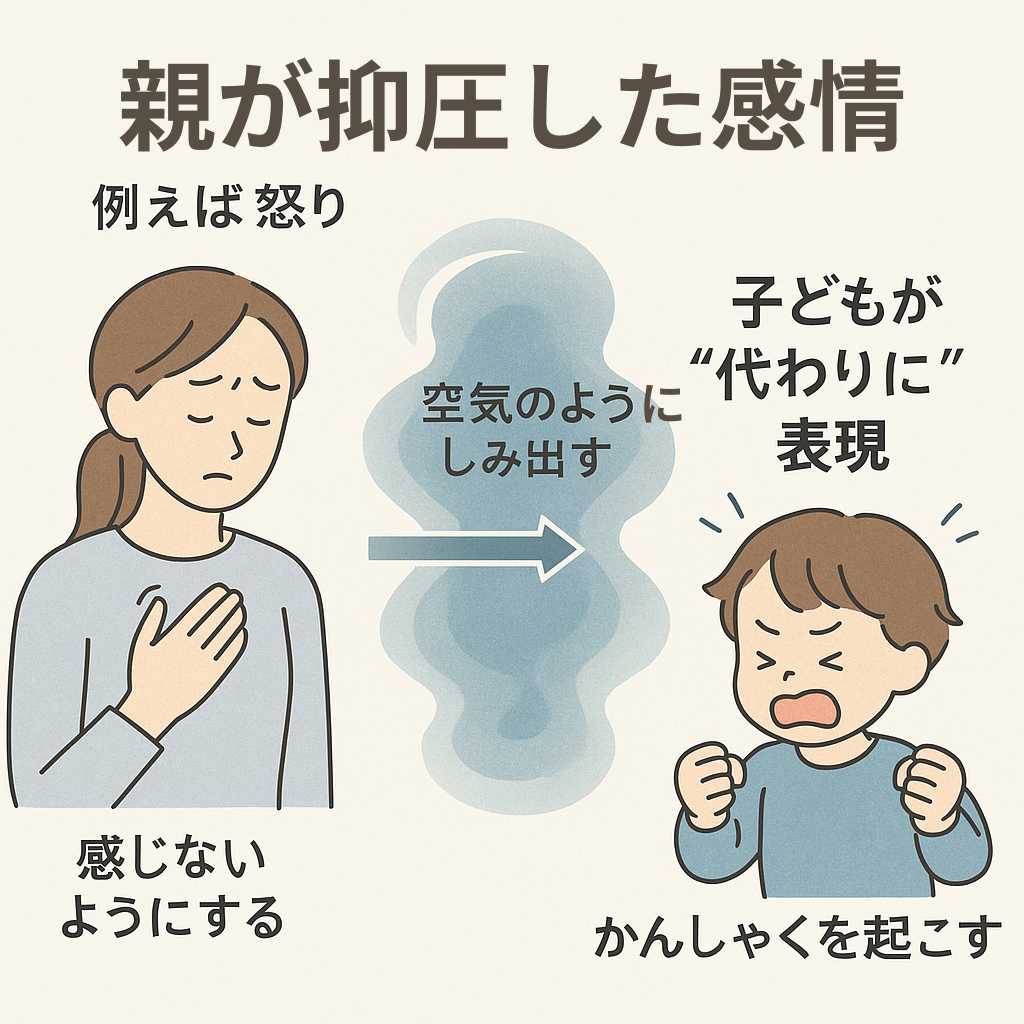

ここでいう「未消化の感情」とは、怒り・悲しみ・恐れ・無力感など、過去の出来事で感じきれなかった感情が、心や身体の中に“残されたまま”になっている状態を指します。

たとえば──

怒ってはいけない家庭で育ち、怒りを抑えてきた母親

幼少期に認められず、心に満たされなさを抱えたままの父親

配偶者との関係が破綻しかけているが、表面上は取り繕っている親

こうした背景があると、表面では「笑顔」でいても、内側にある感情はにじみ出ます。そして、それは言葉ではなく、身体のこわばり、目の表情、話すときの声のトーンや間、そして空間に漂う“感情の空気”として現れます。

自分では気づかない“にじみ出る感情”

多くの親は、自分の中にある未消化の感情に自覚がありません。むしろ「ちゃんと子育てしているつもり」「笑顔で接している」と思っていることも少なくありません。

けれど、無理にポジティブになろうとすればするほど、その裏にある否定された感情は強くなり、かえって場の空気を不穏にしてしまうことがあります。

特に、以下のような“ギャップ”があると、子どもは無意識に戸惑いや不安を感じます。

言葉では「大丈夫」と言っているのに、表情がこわばっている

「あなたのこと大好き」と言うのに、どこか距離を感じる

「怒ってない」と言いながら、口調にピリピリしたものがある

こうした言葉と非言語的情報の不一致(ダブルバインド)は、子どもの心に“わからないけど怖い”“なぜか不安”という感情を残します。

未消化の感情は“空気”になる

未消化の感情は、親の心の中だけにとどまらず、家庭という「場」にしみ出していきます。言葉や表情に表れなくても、親が感じていることはそのまま、部屋の温度のように、空間に漂っていくのです。

そして、それを最も敏感に感じ取るのが子どもです。

特に、繊細で共感力の高い子どもほど、親の“感情の残り香”に強く反応し、それを「まるで自分の気持ちであるかのように」感じてしまいます。

子どもは「場」に共鳴する存在

「親が怒っていないのに、子どもが怯える」

「何も言っていないのに、子どもが空気を読みすぎて疲れている」

そんな場面に心当たりはないでしょうか。

これは、子どもが“言葉”ではなく、“場に漂う感情の空気”に敏感に反応していることを示しています。

子どもは“目に見えないもの”を感じ取る

大人はしばしば、言葉や理屈で物事を理解しようとします。けれど子どもは、もっと原始的なレベル──「雰囲気」や「場の空気」から情報を受け取っています。

特に、乳幼児や幼い子どもは、親の表情や声のトーン、間、姿勢、呼吸のテンポといった非言語の情報に敏感です。

その“総体としての空気”を感じ取り、「この場は安全か/危険か」「受け入れられているか/拒絶されているか」を瞬時に判断します。

つまり、子どもは「場の共鳴装置」として働いているのです。

「敏感すぎる子」の背景にあるもの

近年、「HSC(Highly Sensitive Child)」という言葉が注目されています。

音や光、雰囲気、人の感情などに対して非常に敏感な子どもたちのことです。

HSCの子どもたちは、とくに“場の空気”に対して高い共鳴性を持っています。

親が我慢している怒りを、先回りして察知してしまう

言葉にならない感情の波に飲み込まれ、感情の爆発や体調不良として現れる

家の中の緊張を「自分のせいだ」と無意識に背負ってしまう

こうした現象は、その子の性格の問題ではなく、親の未消化の感情と、家庭という場との“共鳴”であると捉えると、まったく違った視点が見えてきます。

「言ってないのに、伝わる」理由

親自身が「子どもには伝えていないつもり」「見せていないつもり」でも、子どもは敏感にそれを察知します。

なぜなら、感情は“言葉”ではなく、“場”というかたちで存在し、子どもはその場全体と一体化しているからです。

特に、親子の関係性が密接なほど、子どもは「この人の機嫌を損ねてはいけない」「安心したい」という本能的欲求から、相手の状態に無意識に“同調”しようとします。

これは愛着の問題であり、生き延びるための自然な反応なのです。

なぜ“身体で受けてしまう”現象が起きるのか?

子どもは、親の言葉よりも“場の空気”に敏感に反応する──

ではなぜ、その空気に「心」だけでなく「身体」までもが反応してしまうのでしょうか。

それは、私たちの身体そのものが、他者の状態に共鳴するようにできているからです。

「感じてしまう身体」のしくみ

親が日常的に怒りや不安、絶望感を抱えていると、それは目に見えない「場の緊張」となって家庭に充満します。

それを日々浴びて育つ子どもは、知らず知らずのうちにその緊張を自分の身体に取り込んでしまいます。

たとえば──

お腹がいつも痛い

頭痛や倦怠感が抜けない

学校や人前で突然フリーズする

呼吸が浅く、胸がつかえるような感覚がある

こうした身体症状の背景には、言葉にならない“感情の共鳴”が身体に蓄積されている可能性があります。

“共鳴”は、無意識のなかで起こる

親が無意識に感じている不安や怒りは、言葉にされなくても、呼吸や筋肉の緊張、体温、動作の速さ・硬さなどを通じて“非言語的に”子どもに伝わります。

それを受け取った子どもの神経系は、あたかも自分の感情であるかのように反応します。

その結果──

急に不安になって泣き出す

特に理由もなくイライラする

いつもピリピリしている

大人の顔色に極端に敏感になる

といった“身体レベルでの反応”が起こります。

けれどそれは、本来その子自身の感情ではないのです。

親が抱え、言葉にできずに沈黙の中に漂っていた感情を、子どもが“代わりに感じている”のです。

こうした「身体共鳴」のしくみは、神経科学的に裏づけられた事実です。

そして、これは決して“親のせい”にするための理論ではありません。

親子の感情の連鎖を断ち切るには?

「子どもに問題がある」と感じたとき、

私たちはつい“その子をどうにかしよう”と考えてしまいがちです。

けれど、もしその問題が家庭という“場”にしみ出した感情の共鳴によって起きているとしたら──

本当に必要なのは、「子どもを変えること」ではなく、

“共鳴の源”である親自身が、自分の内側と向き合うことなのです。

親が変われば、共鳴する“場”が変わる

これは決して「親が悪い」という意味ではありません。

むしろ──

✅ 親もまた、気づかないまま自分の親や社会から感情を受け継いできた

✅ 抑えてきた感情が、今、家庭という場に表れているだけ

という無意識の連鎖の中に、みんなが巻き込まれているという見方です。

だからこそ、誰かを責める必要はないし、犠牲者になる必要もありません。

ただ、まず自分の身体感覚に意識を向けることから始めてみてください。

「感じること」こそが癒しの第一歩

私たちはふだん、考えすぎてしまったり、

頭で感情をコントロールしようとしてしまいがちです。

でも、本当に癒しが起きるのは──

思考を超えて、身体が“感じて”“緩んで”“手放した”ときです。

アニカでは、そのプロセスを一人ではなく、セラピストとともに安全に行っていきます。

感情を無理に引き出したりしない

話したくないことは話さなくていい

身体感覚にそっと寄り添いながら、“感じきる”ことをサポートする

それが、アニカが大切にしている「2人でする瞑想=共鳴による癒し」です。

子どもは自然に変わる

親が内側の緊張を手放していくと、

子どもは“その場の空気”に反応して自然に変わっていきます。

無理にがんばらせる必要も

言い聞かせる必要も

行動を矯正する必要も

ありません。

むしろ、安心と調和の波が家庭に広がることで、

子ども自身が“自分らしく在れる”空間が育っていくのです。

子どもが変わった実際の事例

ここまで、身体共鳴を通して親の感情が子どもに伝わる仕組みを説明してきました。

では実際に、親が“未消化の感情”に気づき、それを癒したことで

子どもの状態が大きく変わった事例をいくつかご紹介します。

ケース1:夜泣きが止まらなかった赤ちゃん

生後8ヶ月の赤ちゃんが、毎晩決まった時間に激しく夜泣きをしていたケース。

病院では異常なし、育児書の対策も効果がなく、母親は疲弊していました。

アニカのセッションで母親自身の感情に向き合ったところ、

彼女の中に「母親として十分じゃないのではないか」という深い不安と、

産後のサポートがなかったことへの怒りがあることに気づきました。

その感情を身体で感じて、涙とともに手放したあと──

その夜から赤ちゃんの夜泣きはぴたりと止まりました。

赤ちゃんが表現していたのは、母親の“未処理の感情”そのものだったのです。

ケース2:「癇癪持ち」と言われた4歳の男の子

幼稚園での集団行動が難しく、癇癪やパニックが頻発していた男の子。

保育士からは「発達のグレーかもしれない」と言われていたそうです。

母親がアニカでセッションを受けたところ、

実は妊娠中に両親との確執や出産への恐怖があり、

「ちゃんと育てられるだろうか」という不安を強く抱えていたことが判明。

その感情を丁寧に感じ、過去の出来事と和解したことで、

子どもは次第に落ち着き、癇癪の回数が激減。

現在は安定して幼稚園に通っています。

ケース3:自己否定が強い思春期の娘

中学2年生の娘さんが「どうせ私なんて」と言うことが多く、

学校でも居場所がなく、不登校寸前という状況。

母親がセッションを受けると、自分自身が思春期の頃に

「母に認めてもらえなかった」という感情が今も癒されていないことが明らかに。

その悲しみと向き合い、自分を受け入れる感覚を体得していく中で、

娘の表情がやわらぎ、自然と会話が戻ってきた。

今では「学校のことも自分で相談してくるようになった」とのこと。

ポイントは「子どもに何かした」わけではないこと

これらの共通点は、親が子どもを“変えようとした”のではなく、

自分自身の中にある感情と向き合い、共鳴の発信源を変えたという点です。

すると、子どもは自然と“もう感じる必要がなくなった”感情を手放し、

安心できる状態に戻っていくのです。

まとめ:感情は“場”を通じて伝わる──だからこそ、癒しは伝播する

子どもの不安や不調の背後には、

本人の性格や行動の問題ではなく、

家庭という“場”の中に満ちた見えない感情の共鳴があることがあります。

親が気づかずに抱えていた未消化の怒りや不安、悲しみ──

それらは言葉ではなく、身体を通して空気のように漂い、

もっとも敏感な子どもたちが、無意識に受け取ってしまうのです。

でもそれは、「親のせい」という話ではありません。

むしろ、自分自身もまた“無意識の連鎖”の中で生きてきたのだと気づくことで、

そこから抜け出すための一歩を踏み出せるのです。

共鳴は変えられる。そして、癒しも伝播する

アニカでは、

「子どもを変える」のではなく、

“自分自身が変わる”ことで共鳴の質を変えていくことを大切にしています。

それは、特別なテクニックや精神論ではありません。

ただ、身体に意識を向けて、

今ここにある感覚とともに、感情を感じていく──その積み重ねです。

そして面白いことに、

親が緩むと、子どもも緩む。

親が変わると、子どもも変わる。

そんな“変化の伝播”が、本当にたくさん起こっているのです。

最後に──家族全体が、癒しの場になるために

子どもは、親が癒されていくことで変わります。

そして親もまた、自分の親から受け取った感情を癒すことで、

「ルーツの連鎖」を終わらせることができるのです。

アニカが大切にしているのは、まさにこの

“未消化の感情の連鎖を、受容の連鎖へと変えていく”プロセスです。

家庭という場が、

がまんや緊張でつながる場所ではなく、

安心と共鳴でつながる場へ。

その第一歩は、いつでも「あなた自身の感覚に戻ること」から始まります。

まずはご自身の“身体の声”を聞いてみませんか?

子どものことで悩んでいるけれど、

「本当は自分の内側にあるものかもしれない」と気づいたあなたへ。

アニカでは、親自身が無意識に抱えていた感情や緊張をやさしく感じきることで、

家庭という“共鳴の場”を癒していくサポートを行っています。

まずは気軽にお話してみませんか?

🎁【初回限定】30分 無料セッション

担当:アニカ・マスターセラピスト 谷津絵美子

Zoomまたは電話で実施

無理な勧誘は一切ありません

「今の状態を話すだけで、ふっと楽になった」と多くの方が話されています。

👉 ご希望の方は、以下からお申し込みください:

📩無料セッションお申し込みフォーム