目次

なぜ「感じる」だけで癒されるのか?

「最近、なんだか胸がザワザワする」

「誰かと話したあと、どっと疲れる」

「相手は何も言っていないのに、“本当は悲しんでいる”って分かってしまう」

そんな経験、あなたにもありませんか?

私たちはふだん、「言葉」でコミュニケーションしているようでいて、実はもっと深いところ——“身体の感覚”で、人とつながっています。

アニカのセッションでは、ときにこんなことが起こります。

クライアントは画面の向こうにいる。

でも、セラピストの胸に急に重苦しさが湧きあがる。

その直後、クライアントが言うのです。

「いま、母親への怒りがこみ上げてきました」と。

偶然?

いえ、これは「共鳴」です。

しかもそれは、身体のレベルで起きている共鳴です。

いま、神経科学や心理療法の世界では、こうした現象が「辺縁系共鳴」「身体共鳴」などの言葉で説明され始めています。

この記事では、アニカで日常的に起きているこの「身体の共鳴」を、最新の科学と、実際のセッション体験を通して、わかりやすくひもといていきます。

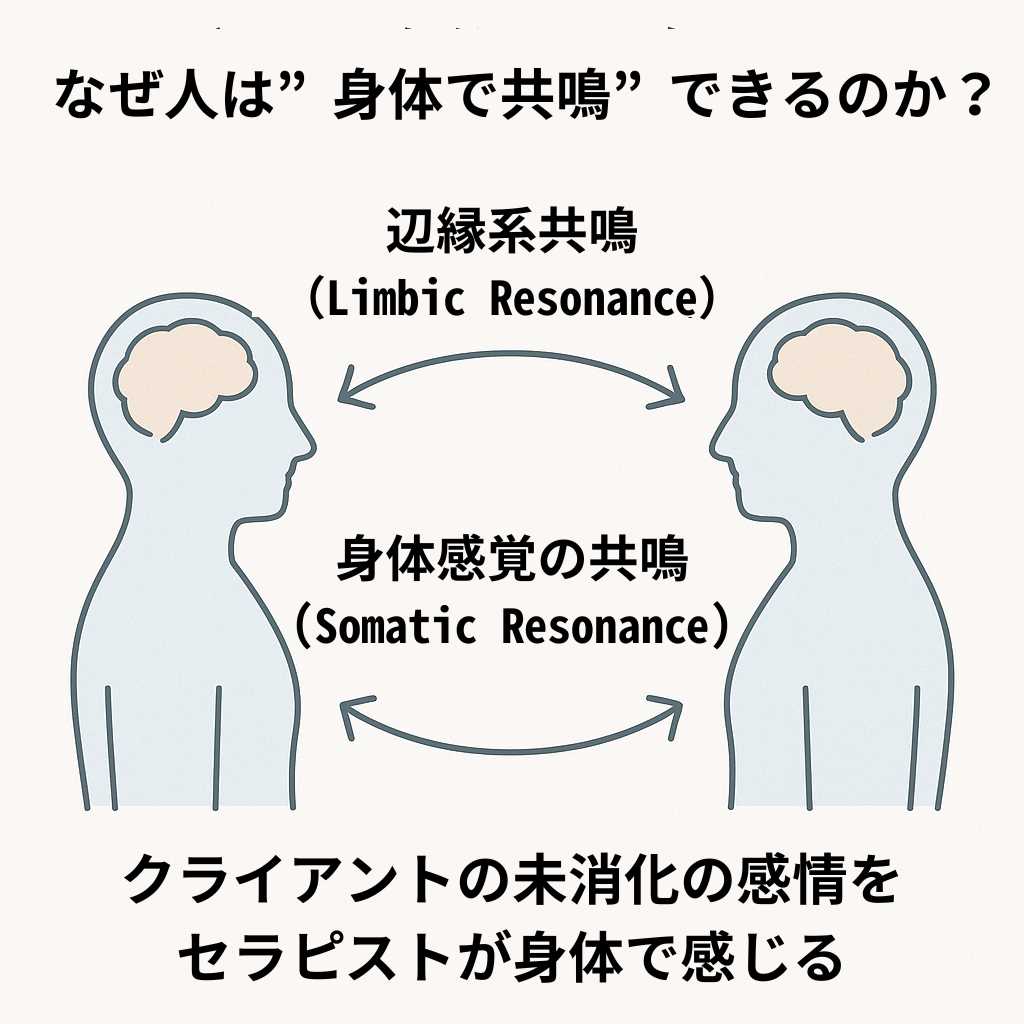

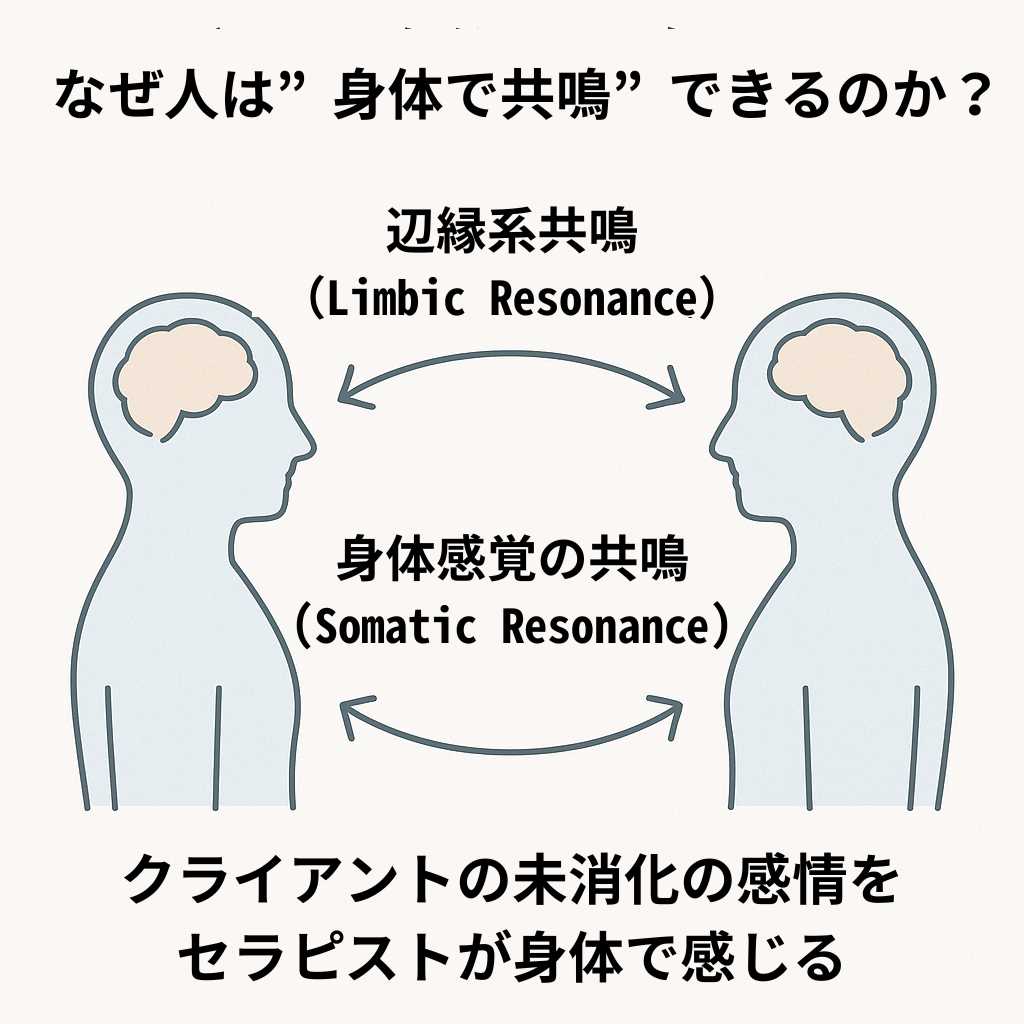

なぜ人は“身体で共鳴”できるのか?

人の心は、脳の中だけにあるわけではありません。

むしろ、「身体こそが心の入り口」だとする考え方が、近年の心理学・神経科学の世界で注目されています。

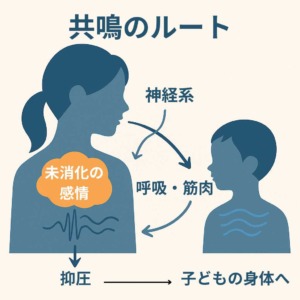

たとえば、「辺縁系共鳴(limbic resonance)」という言葉をご存じでしょうか?

これは、私たちの脳にある「辺縁系(limbic system)」が、他者の感情や神経の状態と無意識に共鳴(レゾナンス)するという現象を指します。

共感は“頭”ではなく“神経系”で起きている

辺縁系共鳴の仕組みはこうです:

誰かと一緒にいると、呼吸や心拍、声のトーンなどが自然に同調してくる

それによって、安心感や緊張、悲しみさえも「伝染」する

これは、赤ちゃんが親の抱っこで落ち着く仕組みとも同じです

つまり、人と人は「言葉」ではなく「神経」でつながっているのです。

セラピーの現場で起きる「身体の共鳴」

この共鳴は、ただの理論ではありません。

心理療法の現場では、以下のような現象がよく知られています:

身体的逆転移(body-centred countertransference)

→ セラピストが、クライアントの未消化の感情を“自分の身体”で感じること身体的共感共鳴(Somatic Empathic Resonance)

→ 呼吸、筋肉の緊張、姿勢などを通じて、クライアントと無意識に共鳴し合うこと身体化された共感(Embodied Empathy)

→ セラピストがクライアントの内面を、頭ではなく“身体感覚”で理解しようとする姿勢

これらはいずれも、「感じること」「共鳴すること」そのものが、癒しのプロセスを動かす原動力になっているという点で一致しています。

共鳴とは、「わかろうとする」より「一緒に感じる」こと

つまり、セラピストがクライアントの話を“理解”するのではなく、身体レベルで「一緒に感じる」ことそのものが、治癒の鍵になるのです。

しかも驚くべきことに、これは遠隔セッションでも起きる可能性があります。

そのことを、次の章で詳しく見ていきましょう。

遠隔でも“身体的共鳴”は可能なのか?

ここまで読んできた方の中には、こう思ったかもしれません。

「でも、アニカって“遠隔”でもできるよね?

画面越しにそんな共鳴なんて、本当に起こるの?」

これは、アニカに初めて触れる方がよく抱く疑問です。

ですが、結論から言えば「はい、起こります」。

しかもその現象は、いま科学的にも説明されつつあるのです。

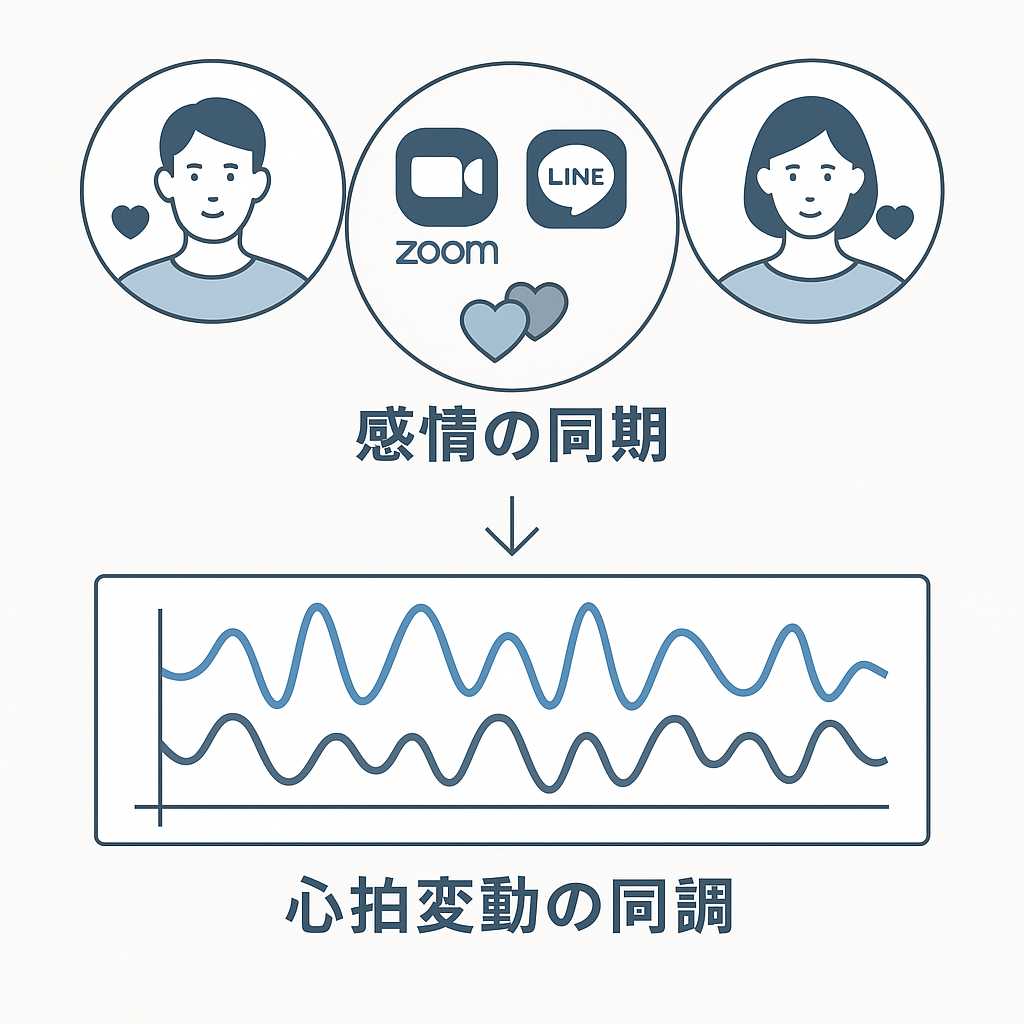

オンラインでも共鳴は起こる──最新研究から

たとえば2018年に行われた研究では、Zoomを通じたグループ瞑想に参加した人たちに、心拍変動の同調(HRVコヒーレンス)が見られたことが報告されています。

つまり、「同じ場にいなくても、呼吸や心拍が“そろって”しまう」ことがあるのです。

このような非接触型の神経系の共鳴は、以下のような状況でも確認されています:

遠隔での共感的会話中に、相手の感情が自分に“移って”くる

Zoom越しに話していた相手の悲しみに、自分が涙してしまった

目の前にいない相手の「気配」や「重さ」を感じた

これらはいずれも、“意識が向けられた状態”にあるとき、身体が反応するという現象です。

アニカの遠隔セッションで起きていること

アニカのセッションでは、もっとはっきりとした共鳴が、日常的に起きています。

たとえば──

セラピストが突然、みぞおちに重苦しさを感じた直後、クライアントが「父に対する抑えた怒りが湧いてきた」と話し出す

セッションの終盤、セラピストの胸がスッと軽くなった直後、クライアントが「いま、安心感に包まれました」と言う

画面越しでも、まるで“隣に座っている”かのようなつながりと変化が生まれる

これらは、アニカ独自の「2人で行う瞑想」という形だからこそ起こる現象です。

セラピストが深い瞑想状態に入り、「ただ感じる存在」になることで、クライアントの身体や無意識が、自然に共鳴し始めるのです。

距離を超える“場”は、意識と身体の中にある

大切なのは、「どこにいるか」ではありません。

「どれだけ“つながろう”としているか」が、共鳴の鍵なのです。

それはまるで、言葉を使わずとも、心がそっと差し出されたときに、こちらの心も静かに震えるような感覚。

アニカの遠隔セッションでは、まさにそのような“場”が生まれています。

では、次に──

この共鳴がどのように「癒し」へとつながるのか?

そのしくみを詳しく見ていきましょう。

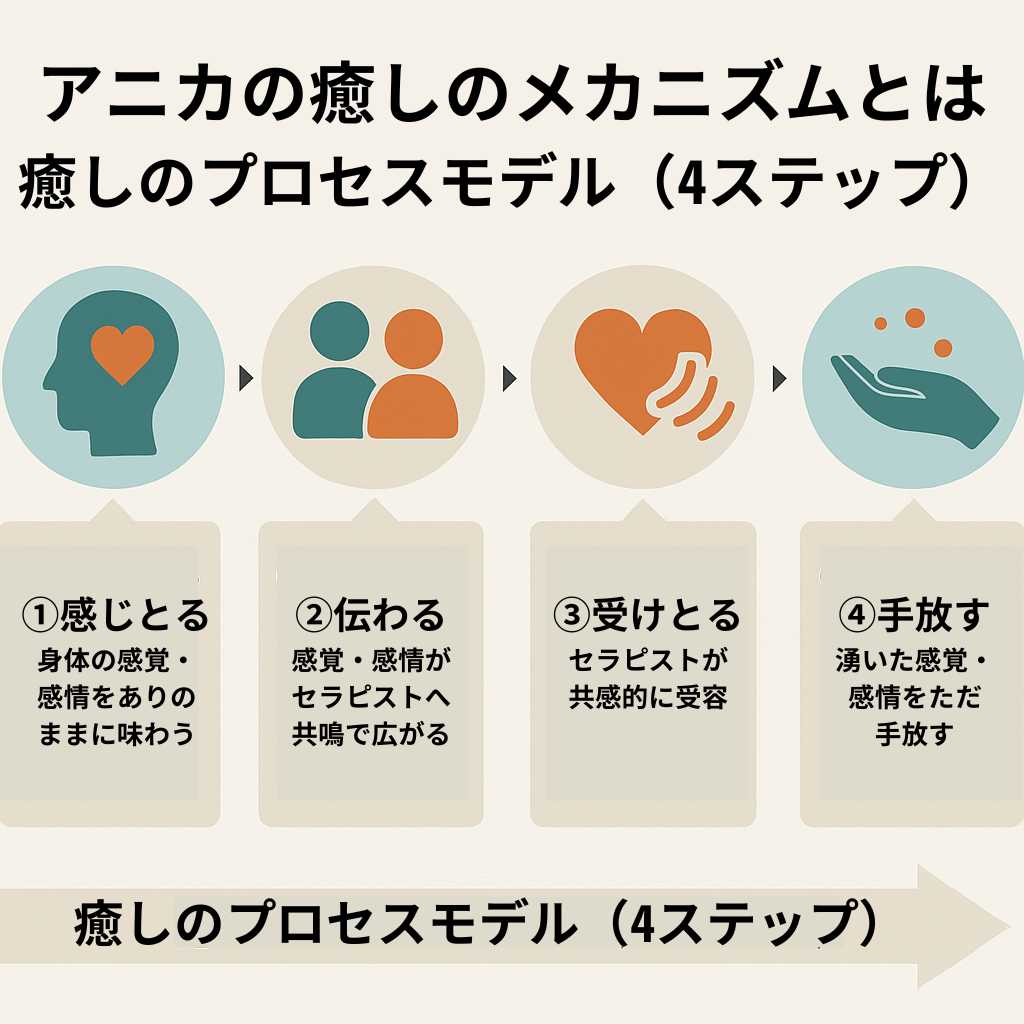

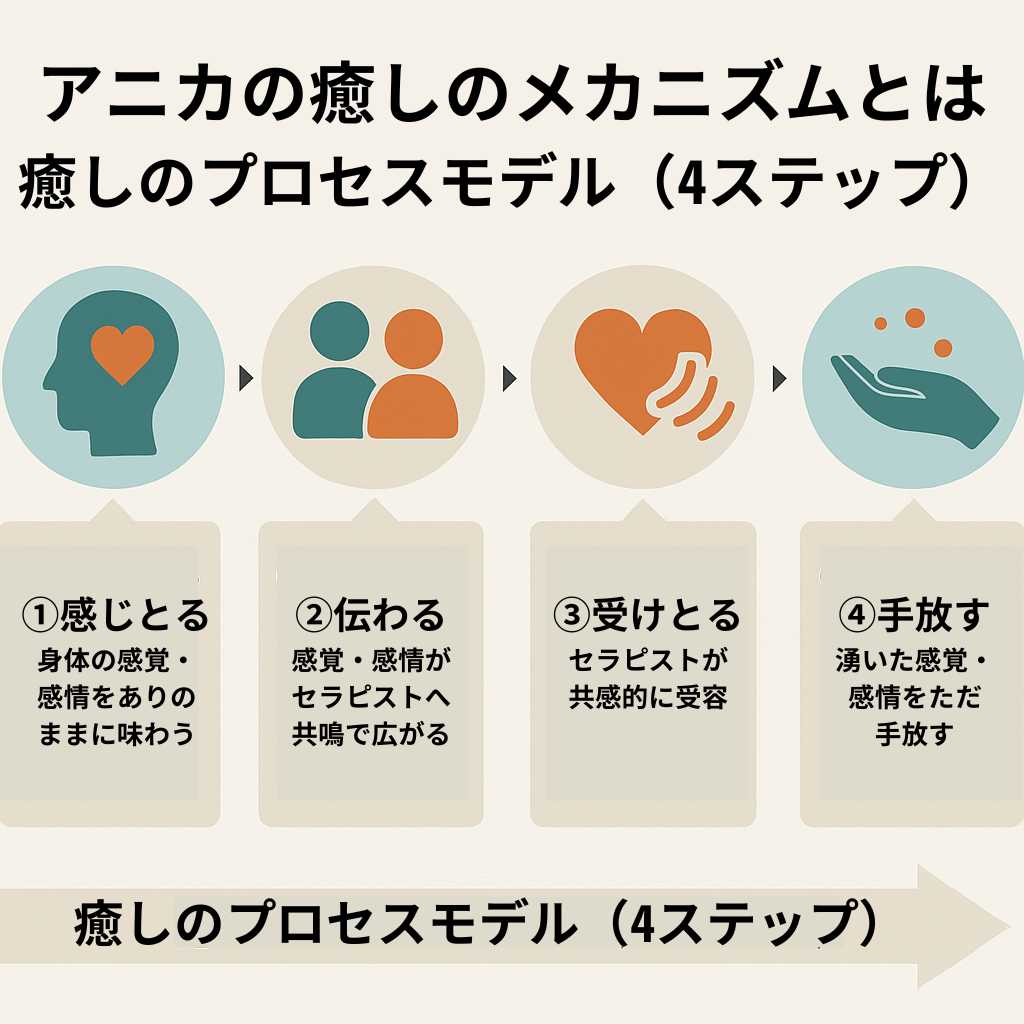

アニカの癒しのメカニズムとは

アニカでは、「問題を分析する」「答えを見つける」といったカウンセリング的アプローチとは異なり、“ただ感じる”ことが最も大切にされています。

では、なぜ“感じる”ことが癒しになるのか?

そして、セラピストとクライアントが身体で共鳴することが、どうして心の深い変化をもたらすのでしょうか?

癒しのプロセスは「共鳴」→「受容」→「変容」

アニカの癒しの仕組みは、シンプルでいてとても深いものです。

セラピストが“空”の状態(深い瞑想)に入る

→ 判断や分析をせず、ただ「感じる存在」となるクライアントの中にある“未消化の感情”が、セラピストの身体に届く

→ 怒り、悲しみ、恐怖、重さ、圧迫感などが“共鳴”として現れるセラピストが、それをただ“受容”し、内的に見届ける(holding)

→ 「否定せず、抱きしめる」ような意識で感じ続けるその瞬間、クライアントの身体や感情にも変化が起こる

→ 息が深くなる、涙があふれる、重さが抜ける、安心感に包まれる など

このプロセスは、先述の“Listening with the Body(身体で聴く)”(Papier, 2020)や、Somatic Empathic Resonance(Lovkvist, 2013)の中でも、癒しの根幹として扱われています。

“わかってもらえた”感覚が、細胞レベルで起きる

未消化の感情は、言葉で説明できないことも多く、むしろ身体に記憶されていることがほとんどです。

アニカのセラピストがそれを身体で感じ取り、何もせず、ただそのまま受け止める——

この瞬間、クライアントの無意識は

「やっと、わかってもらえた」

「やっと、出してもいいんだ」

という深いレベルの安全と共鳴を感じ取ります。

この“わかってもらえた”という体験こそが、クライアントの内面に自己受容と変容をもたらす鍵となるのです。

科学的にも裏づけられるメカニズム

このプロセスは、以下のような科学的要素と一致しています:

自律神経の調整(副交感神経が優位に)

脳波の変化(β波からα波・θ波へ)

身体的な「共感覚」が生む神経系の同期現象

こうした変化は、単なる「気のせい」ではなく、実際に心身レベルで癒しが進んでいる証拠です。

アニカの癒しとは、「自分の身体が他者の身体と共鳴する」こと

それは、まるで静かなピアノの音が、別の部屋の弦をふるわせるような現象です。

アニカでは、言葉では届かない深い場所に、“身体の感覚”を通してアクセスします。

そのとき、セラピストとクライアントのあいだに生まれるのは、「癒す/癒される」ではなく、ただ“共にある”という場。

この場が、人生を変えるほどの静かな変容を起こすのです。

ケーススタディ・実例

アニカのセッションでは、「感じること」が癒しを生み出すという理論が、毎回のように“現実の変化”として現れます。

ここでは、実際のクライアントの声とセラピストの体感をもとに、3つのケースをご紹介します(内容は個人が特定されないよう一部変更しています)。

アニカのセッションで起きた身体共鳴の実例一覧

| クライアントのテーマ・状態 | セラピストが感じた身体感覚 | 共鳴の瞬間 | クライアントに起きた変化 |

| 母に対する怒りを抑えてきた(40代女性) | 胸が締めつけられるように重くなる | クライアントが「怒りが湧いてきた」と言葉にする | 呼吸が深まり、胸が軽くなった。表情がゆるんだ |

| 理由のわからない孤独感と悲しみ(30代男性) | のどに詰まり、胸に鈍い重さを感じる | クライアントが涙を流し始める | 涙のあと「悲しみが流れた感じ」「スッキリした」と語る |

| 不眠と慢性的な不安(50代女性・遠隔) | 呼吸が自然に深くなり、手足が温かくなる | クライアントが「今すごく安心してます」と言う | その晩、数ヶ月ぶりにぐっすり眠れた |

ケース1:母への怒りと胸の痛み

クライアント:40代女性/テーマ:家族関係

「母の前では、ずっと“いい子”をやってきた。怒ったら嫌われると思って。」

セッション中、クライアントの話を静かに聞いていたセラピストの胸が急に締めつけられるように痛みだす。

その直後、クライアントがこう口にした。

「……いま、急に怒りが湧いてきました。なんであんなに我慢してきたんだろうって。」

セラピストはその“痛み”をただ感じ、何も言わずに共にいる。数分後、痛みはふっと消え、クライアントの表情も柔らかく変化していた。

ケース2:「言葉にならない悲しみ」が、涙として流れ出す

クライアント:30代男性/テーマ:理由のない孤独感

「なぜかずっと、悲しい。でも理由が思い出せない」

セッションの中盤、セラピストののどの奥に重い詰まりのような感覚が現れる。すると、クライアントの肩が小さく震え始める。

「あ、涙が出てきました……。何に対して泣いてるのかもわからないけど……すごくスッキリしてきました。」

このときセラピストは、その“詰まり”を内側で受け取りながら、そっと呼吸を合わせていたという。

ケース3:遠隔なのに「その場にいる」ような安心感

クライアント:50代女性/テーマ:不安・眠れない

遠隔セッションが始まって10分後。クライアントがこう話す。

「なんだか、画面越しとは思えない感じです。まるで隣にいてくれてるみたいな……すごく落ち着きます。」

セラピストも、呼吸が自然に深くなり、手足がじんわり温かくなるのを感じていた。

何かを“話した”からではない。ただ一緒に呼吸し、感じ合ったことで、クライアントはその日の夜、数ヶ月ぶりにぐっすり眠れたという。

実例が物語るのは、「身体での共鳴は現実に起こっている」ということ

これらのケースは、単なる偶然ではありません。

アニカのセッションでは、毎回のように、身体どうしがつながり、共鳴し合う現象が起きています。

そしてそれは、無理に言葉にしなくても、“感じ取ってもらえた”という体験が、心と身体に深くしみこんでいくプロセスなのです。

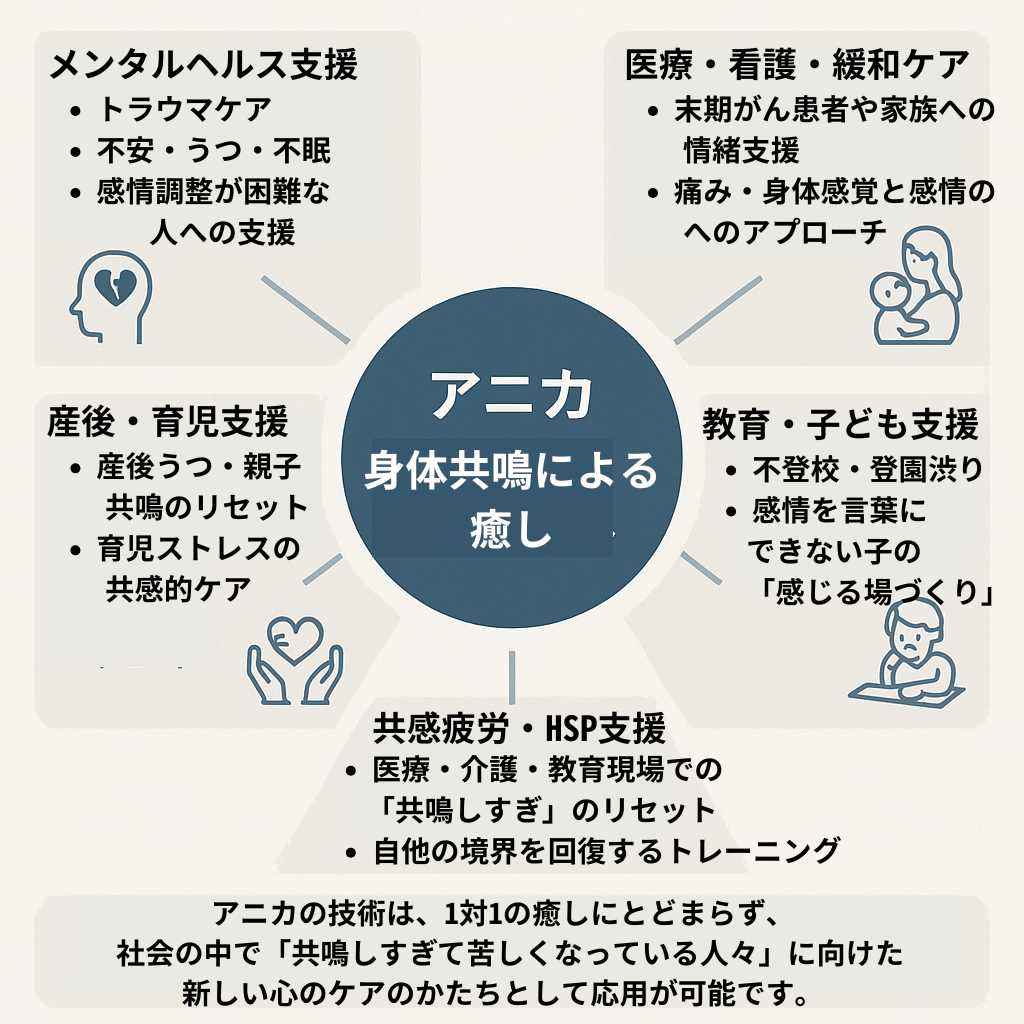

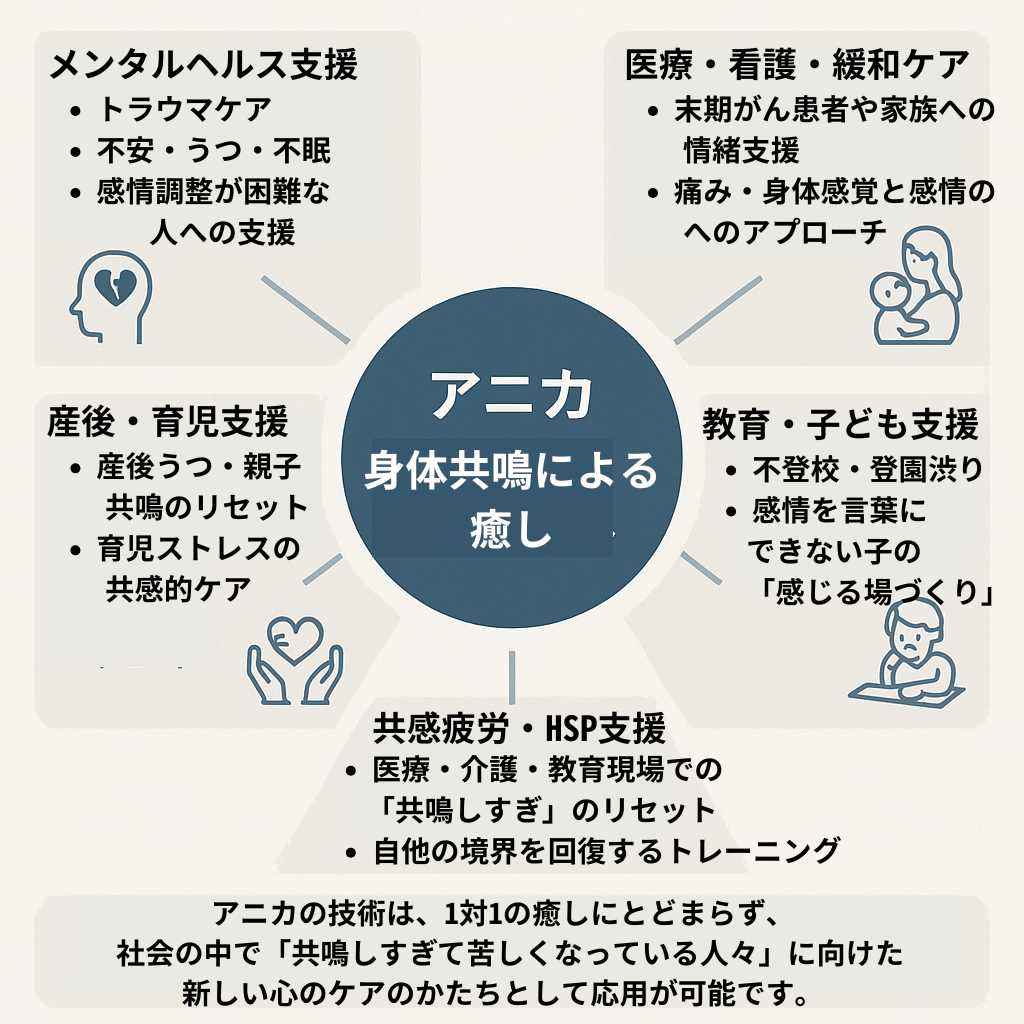

アニカの今後の展望と可能性

これまで見てきたように、アニカが提供するのは単なる癒しではありません。

それは、人と人が身体でつながる新しいコミュニケーションであり、「共鳴による変容」という深いプロセスです。

このアプローチには、個人の心を癒すだけにとどまらない、社会的な可能性があります。

メンタルヘルス支援へ

現代のメンタルケアでは、カウンセリングや薬だけでは届かない“深層の感情”が課題になっています。

アニカは、身体の共鳴を通じて言葉にならないトラウマや感情を受け取り、内側からの安心感を育てます。

感情のコントロールが難しい人や、理由のない不安・孤独を抱える人にも有効です。

活用例:

言葉にならないトラウマのケア(身体記憶へのアプローチ)

原因のわからない不安・抑うつ・孤独感の解消

感情調整が困難な人への補助的サポート

医療・看護・緩和ケアへ

治療や介護の現場では、患者本人も医療従事者も、言葉にできない苦しみを抱えています。

アニカは、身体を通じて「わかってもらえた」という感覚を届けることで、痛みや不安を和らげます。

共感疲労や燃え尽きの予防として、ケアする側の心のケアにも活用できます。

活用例:

末期がん患者・高齢者の情緒的サポート

痛み・身体症状と感情のつながりへの介入

医療・看護職の共感疲労やバーンアウト予防

産後・育児支援へ

産後の孤独感や育児ストレスは、理屈ではなく“感じすぎる”ことで起こることもあります。

アニカは、赤ちゃんとの共鳴や母親の内なる緊張を、セラピストがやさしく受け取り、安心に変える技術です。

母子の関係性を“整える場”として、産後ケアや予防的支援にもつながります。

活用例:

産後うつ・母親の感情的孤立の緩和

赤ちゃんとの情緒的共鳴による不調のケア

育児ストレスや「わたしが壊れそう」という声の受容

教育・子ども支援へ

子どもは、言葉よりも“感じて”世界を受け取っています。

不登校や情緒不安定の背景には、理解されない感情の蓄積があります。

アニカは、子ども自身が感じているものをセラピストが受け止めることで、安心して自己表現できるようになるサポートになります。

活用例:

不登校・登園渋りの背景にある感情のケア

言葉にできない“モヤモヤ”の共鳴と解放

安心できる「感じる場」としての情緒支援

共感疲労・HSP支援へ

HSP(敏感な人)や共感疲労に悩む人は、他人の感情を受けすぎて自分を見失いやすい傾向があります。

アニカは、受け取ってしまった感情を「感じて返す」ことで、自分の感情との境界を回復します。

“感じすぎる才能”を守りながら、自分らしく生きる感覚を取り戻せます。

活用例:

他人の感情を“自分のもの”のように感じてしまう人のサポート

医療・介護・教育現場での共感疲労ケア

自他の境界感覚を育て直す“再調律”の場

最後に──癒しとは、「わかってもらえた」という感覚

アニカで多くのクライアントが口にする言葉があります。

「こんなに深く“わかってもらえた”と感じたのは初めてです」

この「わかってもらえた」という体験は、言葉ではなく、身体で感じるもの。

そして、それこそが人生を変える癒しの始まりなのです。

まとめ:癒しとは、身体で“わかり合う”こと

私たちは、ずっと「言葉」でわかり合おうとしてきました。

でも、本当に深い癒しは、もっと静かで、もっと根源的なところにあります。

それは、“感じてもらえた”という身体の体験。

そして、“つながっている”という確かな感覚。

アニカは、その共鳴の場を、遠隔でも創り出せる技術です。

そこには、派手な演出も、難しい解釈もいりません。

必要なのは、

「感じる勇気」と、「感じてくれる誰かの存在」。

そしてそれが揃ったとき、

私たちの内側から、静かに、確実に、人生は動き出します。

無料セッションのご案内

もしあなたが今、

「頭ではわかっているけど、変われない」

「誰にも言えない苦しみがある」

「なんとなく、生きづらさを感じている」

そんな思いを抱えているなら、

一度、“言葉を超えた癒し”を体験してみませんか?

今なら、アニカ・マスターセラピストによる「30分無料お悩みセッション」をプレゼント中です。

以下のフォームからお申し込みください。

最後に

癒しとは、

「もうひとりでがんばらなくていいんだ」と、

身体ごと感じることかもしれません。

アニカは、その一歩を、あなたと一緒に踏み出します。

参考文献一覧|アニカと身体的共鳴の科学的背景

Limbic Resonance(リンビック・レゾナンス)

出典書籍:Lewis, T., Amini, F., & Lannon, R. (2000).

A General Theory of Love

📖 Amazon書籍ページ(英語)解説記事(英語):

📄 Verywell Mind – What Is Limbic Resonance?

Somatic Empathic Resonance(身体的共感共鳴)

Lovkvist, M. (2013).

Somatic empathic resonance: Subjective and intersubjective experiences of the psychotherapeutic dyad

🎓 ProQuest(博士論文)

🔗 全文(PDF)へのアクセス ※ProQuest経由

Body-centred Countertransference(身体中心のカウンタートランスファレンス)

Embodied Empathy(身体化された共感)

Cooper, M. (2001).

Embodied empathy. In Psychotherapy and Counselling, Autumn 2001, 2(1), 17–24.

(PDF版はこちら: https://mick-cooper.squarespace.com/s/2001-Embodied-empathy-EMPv2.pdf)

オンラインでの神経系の共鳴に関する研究

Kane, M. et al. (2018).

Online meditation and heart rate variability synchrony

掲載誌:Frontiers in Psychology

🔗 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00561/full

感情は身体で感じられる(情動の身体性)に関する概説

Damasio, A. (1994).

Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain

📖 Amazon書籍ページ