忙しい日々の中で、言葉にできない不安や、誰にも相談できない心の疲れを感じることはありませんか?

現代人の多くが抱える「なんとなくしんどい」「原因はわからないけど心が重い」といった悩みに対して、医療やカウンセリングとは異なる新しいアプローチとして注目されているのが「遠隔ヒーリング」です。

特に最近では、時間や場所にとらわれず、自宅にいながら深い癒しが得られる手法として、ZoomやLINEなどを活用した遠隔ヒーリングが広がりつつあります。

この記事では、遠隔ヒーリングの基本から科学的な裏づけ、さらには実際の効果を実感した事例までを丁寧にご紹介します。さらに、現代の瞑想を進化させた新しい手法「アニカ」についても詳しく解説します。

目次

遠隔ヒーリングとは

遠隔ヒーリングとは、ヒーラーがクライアントと直接会うことなく、離れた場所から心と体に働きかけて癒しを届ける手法です。医療的な治療とは異なり、目に見えない「エネルギー」や「意識の力」によって、受け手の心身のバランスを整えることを目的としています。現代社会では、心の疲れやストレス、原因のはっきりしない不調に悩む人が増えており、こうした課題にアプローチする選択肢の一つとして注目されています。

肉体的接触をせずに心と身体を癒すこと

遠隔ヒーリングの最大の特徴は、ヒーラーが受け手に触れることなく癒しを行う点にあります。これは、エネルギーの働きが物理的な距離や接触に制限されないという考えに基づいています。受け手は自宅やリラックスできる空間にいながら、ヒーラーが意識を向けることで、安心感や心の落ち着きを感じたり、体の緊張が和らぐなどの効果を実感することがあります。瞑想や祈りといった非接触の精神的実践と共通する側面もあり、静かな環境で穏やかに進行することが多いのも特徴です。

遠隔ヒーリングには距離の制限がない

遠隔ヒーリングのもう一つの大きな特長は、距離に制限がないということです。受け手が同じ建物の中にいても、海外にいても、ヒーラーとの距離によってセッションの効果が変わることはないとされています。これは、遠隔ヒーリングが「意識」や「共鳴」によって行われるという前提があるからです。

実際、これに関連した研究もいくつか報告されています。たとえば、2000年に発表された系統的レビュー論文では、遠隔ヒーリングに関する23件の無作為化比較試験を分析し、約57%の試験で統計的に有意な効果が確認されました(Astin et al., PubMed)。

また、遠隔からの「意図」や「祈り」による影響を研究した論文では、非局所的な意識のつながりが生理的な変化をもたらす可能性が検討されています(Schlitz & Braud, NCBI)。

さらに、進行期AIDS患者に対して遠隔ヒーリングの効果を検証した臨床研究では、遠隔祈願を受けた患者群で明確な健康改善が見られたと報告されています(Sicher et al., PubMed)。

もちろん、こうした研究には方法論的な限界もありますが、「距離に制限されない癒しの可能性」が一定の科学的関心を集めているのは事実です。体感や実感には個人差があるものの、こうした知見は遠隔ヒーリングを受ける上での参考情報となるでしょう。

遠隔ヒーリングと対面ヒーリングの違い

対面ヒーリングと遠隔ヒーリングの最も大きな違いは、文字通り「その場に一緒にいるかどうか」です。対面ではヒーラーの存在感や空間のエネルギーを直接感じることができ、対話を通じた信頼形成もスムーズに進みます。

一方で、遠隔ヒーリングは移動の必要がなく、時間や場所にとらわれずに受けられるというメリットがあります。静かな自宅で受けることで、かえってリラックスできたという声もあります。どちらが優れているというよりも、ライフスタイルや体調、その時々の心の状態に合わせて選ぶことが大切です。

| 項目 | 対面ヒーリング | 遠隔ヒーリング |

| 実施場所 | ヒーラーと同じ空間 | 遠隔地 |

| 身体的接触 | あり/なし | なし |

| ヒーラーとの距離 | 近い | 遠い |

| 時間の柔軟性 | 低い | 高い |

| 効果の実感 | 比較的強い | 個人差が大きい |

遠隔ヒーリングとその他の癒し手法

現代には、心や体を癒すための手法が数多く存在します。目的や好みに応じて選べる選択肢は幅広く、組み合わせて活用している人も少なくありません。その中で遠隔ヒーリングが注目される理由は、他の癒し手法とは異なる「非接触・非対面・意識を介した癒し」という独自性にあります。

特徴 | 遠隔ヒーリング | 心理カウンセリング | マッサージ | アロマセラピー |

手法 | エネルギーや意識の送信による施術 | 対話を通じた心理的サポート | 身体への直接的な刺激 | 香りによる感覚刺激とリラクゼーション |

施術場所 | どこでも可能(オンライン対応) | 対面またはオンライン | サロン、自宅 | サロン、自宅 |

心身への影響 | 潜在的な感情や無意識にも作用 | 感情の整理、自己理解の促進 | 筋肉の緊張や血流改善 | 自律神経や感情への作用 |

即効性 | 個人差が大きい | 継続的なセッションが必要 | あり | あり |

対象者 | 時間がない人、心のケアを求める人 | 心理的に悩みを抱えている人 | 肩こり・腰痛など身体の不調がある人 | 日常的にリラックスしたい人 |

マッサージや整体などの身体的アプローチ

マッサージや整体は、身体に直接触れて筋肉をほぐしたり、関節の可動域を調整することで、肉体的な疲労やこりの改善を目指します。心身のリラックス効果も期待でき、長年多くの人に親しまれてきた定番の癒し手法です。

心理カウンセリングやコーチング

言語によるコミュニケーションを通して、思考や感情の整理、自己理解の促進を図る方法です。心理的な課題や人間関係の悩み、自分の目標の明確化など、心の深い部分にアプローチするのが特徴です。

アロマセラピーや音楽療法などの感覚刺激型ヒーリング

香りや音といった感覚的刺激を通じて、心と身体をリラックスさせる方法です。アロマセラピーは植物の香りの成分(精油)を使い、音楽療法は癒しの音楽や自然音によって自律神経を整える効果が期待されます。

遠隔ヒーリングの特徴的なポジション

これらの癒し手法と比較したとき、遠隔ヒーリングは物理的接触や言語的対話を必要とせず、意図や意識、エネルギー的共鳴を通じて癒しを行うという点でユニークな存在です。

特に、受け手が「何かを話す」「身体を動かす」といった能動的な行動をせずとも、静かに「受け取る」だけでよいという特徴があります。これは、外出が難しい方や、言葉にしにくい感情を抱える方にとっても取り入れやすい癒しの形です。

もちろん、ヒーリングの方法に「これが正解」という唯一の答えはありません。自分に合った手法を見つけることが最も重要であり、遠隔ヒーリングもその一つとして、多様な癒しの選択肢に加えられるべき存在といえるでしょう。

遠隔ヒーリングにはエネルギー系と瞑想系の2種類がある

遠隔ヒーリングとひと口に言っても、その実践方法や背景には大きな違いがあります。主に「エネルギー系」と「瞑想系」という2つの系統に分類することができ、それぞれが異なる理論とアプローチに基づいています。

項目 | エネルギー系ヒーリング | 瞑想系ヒーリング |

基本的な理論 | 生命エネルギーや宇宙エネルギーの流れを整える | 意識の集中と内省、気づきを通じてバランスを整える |

アプローチ方法 | エネルギーを送る/受け取る | 瞑想・観察・共鳴を通じた自己調整支援 |

代表的な手法 | レイキ、ヒーリングタッチ、スピリチュアルヒーリング、クリスタルヒーリング | マインドフルネス瞑想、誘導瞑想、慈悲の瞑想、チャクラ瞑想 |

科学的根拠の有無 | 限定的。臨床研究の数や質にばらつきあり(Astin et al. 2000) | 神経科学・心理学で多数の研究あり(Tang et al., Wahbeh et al., Balconi et al.) |

使用する手段 | ヒーラーの意識 | Zoom、音声通話などを通じた誘導や共鳴 |

施術時のスタイル | 受け手は基本的に受動的 | 受け手も意識的に内面に向き合うスタイル |

特徴的な効果説明 | オーラ・チャクラへの働きかけ、心身のバランス調整 | 脳波の共鳴、ストレス軽減、共感力の向上など |

現代的な展開例 | 伝統的なスピリチュアルヒーリングとして普及 | 遠隔誘導セッション、企業研修、医療分野で活用 |

この章では、その違いと特性を整理し、現代において信頼性の高い手法についてもご紹介します。

エネルギー系遠隔ヒーリングとは

エネルギー系ヒーリングは、「人間には目に見えない生命エネルギーが流れており、それを調整することで心身が整う」とする考えに基づいています。ヒーラーは、宇宙エネルギーや自然エネルギーを媒介し、受け手のエネルギーフィールド(オーラ、チャクラなど)に働きかけるとされます。代表的な例としては、レイキ、ヒーリングタッチ、スピリチュアルヒーリング、クリスタルヒーリングなどが挙げられます。

遠隔ヒーリングでは、ヒーラーが特定の時間に受け手に意識を向け、エネルギーを「送る」ことで癒しを行います。ただし、現時点ではこの手法の科学的根拠は限定的であり、臨床研究の数や質にばらつきがあることが多くの論者に指摘されています(例:Astin JA et al., 2000, PubMed)。

瞑想系遠隔ヒーリングとは

一方、瞑想系ヒーリングは、受け手自身が「いまここ」に意識を向け、内面の静けさや気づきを深めることによって心身のバランスを回復していく方法です。ヒーラーは、瞑想や呼吸法、イメージワークなどをガイドしながら、受け手の状態を整えるサポートをします。

マインドフルネス瞑想、慈悲の瞑想、チャクラ瞑想、誘導瞑想など、心理学や神経科学の分野でも一定のエビデンスを持つ手法が数多く存在します。たとえば、瞑想の神経科学的効果についてのレビューでは、注意力や感情調整、ストレス軽減に関連する脳の領域が安定的に変化すると報告されています(Tang YY et al., 2015, Nature Reviews Neuroscience)。

特にZoomや音声通話を活用した「誘導型の遠隔セッション」は、受け手が自宅にいながらでも安全に取り組めるスタイルとして広がっています。

科学的根拠の多い瞑想系遠隔ヒーリングが断然おすすめ

近年では、マインドフルネス瞑想が他者との「意識の同調(inter-brain synchrony)」を高めるという神経科学的な研究も発表されています。

2023年に発表された研究では、マインドフルネス瞑想の実践が、感情を共有する際の他者との脳波同期(インターブレイン・シンクロニー)を高めることが示されました。特に、前頭前野におけるθ波の同期が強化され、共感や感情調整に関与する脳領域の活動が増加しました(Deng et al., 2023, Social Cognitive and Affective Neuroscience)。

別の研究では、経験豊富な瞑想者が遠隔から他者の集中を支援する意図を持つことで、受け手の注意力や生理的指標に影響を与える可能性が示されました。この研究は、遠隔での「意識の同調」や「静けさの共有」が可能であることを示唆しています(Wahbeh et al., 2018, Explore: The Journal of Science and Healing)。

さらに、マインドフルネス瞑想中に参加者間で脳活動が共鳴する(インターブレイン・コアクティベーション)現象が観察された研究もあります。この研究では、瞑想中に脳の特定の領域が他者と同時に活性化し、「意識の共鳴」や「静けさの共有」が生理学的に裏付けられる可能性が示されました(Balconi et al., 2021, Consciousness and Cognition)。

こうした最新の研究結果は、「共鳴」や「意識の重なり」を通じて癒しを生む瞑想系遠隔ヒーリングの手法に、科学的な信頼性の一端を与えるものと言えるでしょう。

エネルギー系ヒーリングにも癒しの体験を得たという声はありますが、より確かな変化を求めるのであれば、科学的な裏づけが進んでいる瞑想系遠隔ヒーリングを選択することが、より安心で効果的だと言えるでしょう。

瞑想の限界を超える瞑想系ヒーリング

そもそも瞑想とは何か

古来から宗教の実践として行われてきた瞑想ですが、現代では、GoogleなどのIT企業でマインドフルネス瞑想が導入されて、従業員の心の健康や生産性の向上に貢献しています。

マインドフルネス瞑想とは、「いま感じている身体の感覚と心から湧き上がってくる思考や感情に意識を向け、評価せずにありのままを観察する」ことを目的としたトレーニングです。呼吸や身体の感覚、浮かんでくる思考や感情に気づき、それらを受け入れてほっておくことで、徐々に精神的な安定が得られます。初期仏教のヴィパッサナー(観察)瞑想から宗教的な文脈を除いた形で、現代社会の心理療法、医療、教育、ビジネスの現場で活用されています。

マインドフルネスでは、呼吸や身体感覚といった“今この瞬間”に意識を向け続ける練習を繰り返します。これにより、日常生活で散漫になりがちな注意力が整い、「自分の心がいま何に反応しているか」「どんな思考が浮かんでいるか」に気づく力=自己認識が高まります。ストレスや怒り、不安といった感情に振り回される前に、「気づく」ことで、感情的な反応を減らすことができます。

継続的な瞑想は脳の構造にも影響を与えることが科学的に示されています。特に、ストレスを感じたときに働く「扁桃体」の活動が落ち着き、感情のコントロールに関わる「前頭前皮質」が活性化することがMRI研究などで確認されています(Taren et al., 2015, Social Cognitive and Affective Neuroscience)。

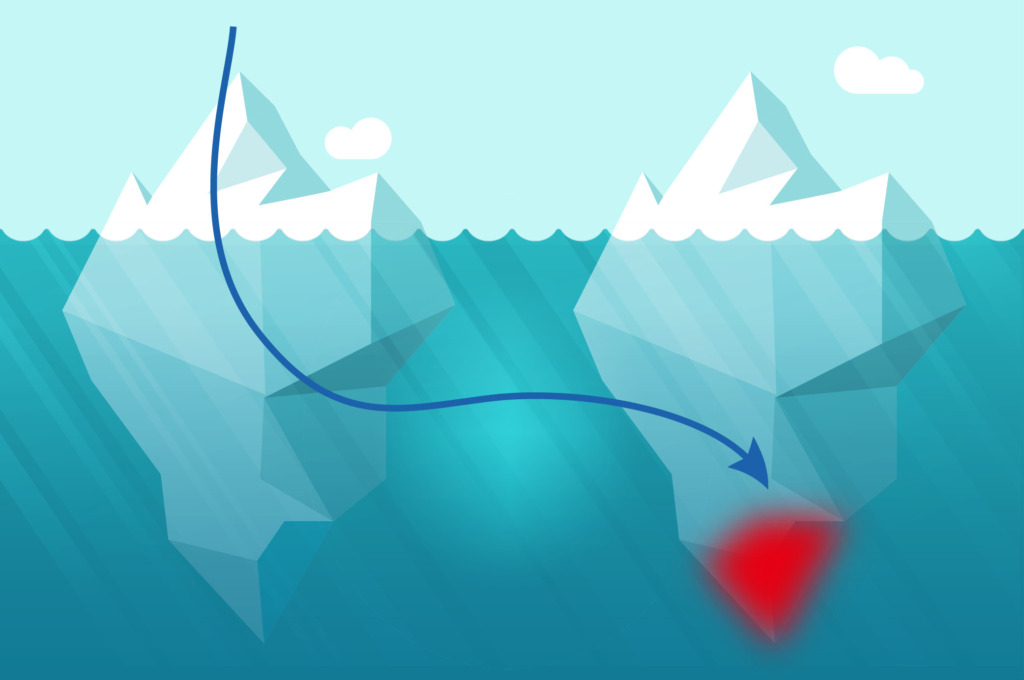

ただし通常の瞑想には限界がある

マインドフルネス瞑想は数々の科学的根拠を持つ優れた手法ですが、効果を得るには継続的な実践が必要で、決して簡単なものではありません。一人でコツコツと取り組む必要があり、モチベーションや習慣化の難しさから、途中で挫折する人も多くいます。また、身近に信頼できる指導者がいない、瞑想に適した空間が確保できないといった物理的なハードルも少なくありません。

さらに、瞑想を一人で行うことには、より深いレベルでの課題もあります。マインドフルネスでは、思考や感情を評価せずに「そのまま観察する」ことが求められますが、過去のトラウマや強い感情が浮かび上がったとき、それを冷静に受けとめるのは非常に困難です。心はこうした記憶を潜在意識に抑え込んでおり、日常では気づかないようになっています。けれども、ある刺激がきっかけとなって、封じ込めていた感情が突然あふれ出すことがあります。

精神分析の創始者フロイトは、過去の記憶が繰り返し心に現れる現象を「反復強迫」と呼びました。これは、私たちが意識せずにストレスや出来事に対して反応してしまう根本原因とも言えます。マインドフルネスは、そうした過去の記憶に巻き込まれずに「今この瞬間」に意識をとどめる訓練ではありますが、抑圧された感情が完全に消えるわけではありません(Keng et al., 2011, Clinical Psychology Review)。

抑圧とは、「見たくない」「感じたくない」感情を心の奥深くに押し込める防衛反応のことです。フロイトは、こうした抑圧が潜在意識そのものを形成していると述べています。そして、本当に思い出したくない記憶に触れようとすると、心身に強い抵抗が起こり、不調を感じることさえあります。

つまり、瞑想だけで潜在意識にある感情記憶を癒すのは、根本的に難しいということです。なぜなら、自分の無意識の領域を自分一人で客観的に見ることは非常に困難だからです。私たちは誰でも、自分の内面に対してはどうしても主観的にならざるを得ないのです。

潜在意識にある観たくないものを観るのは難しい

瞑想の発展形として開発したのがアニカである

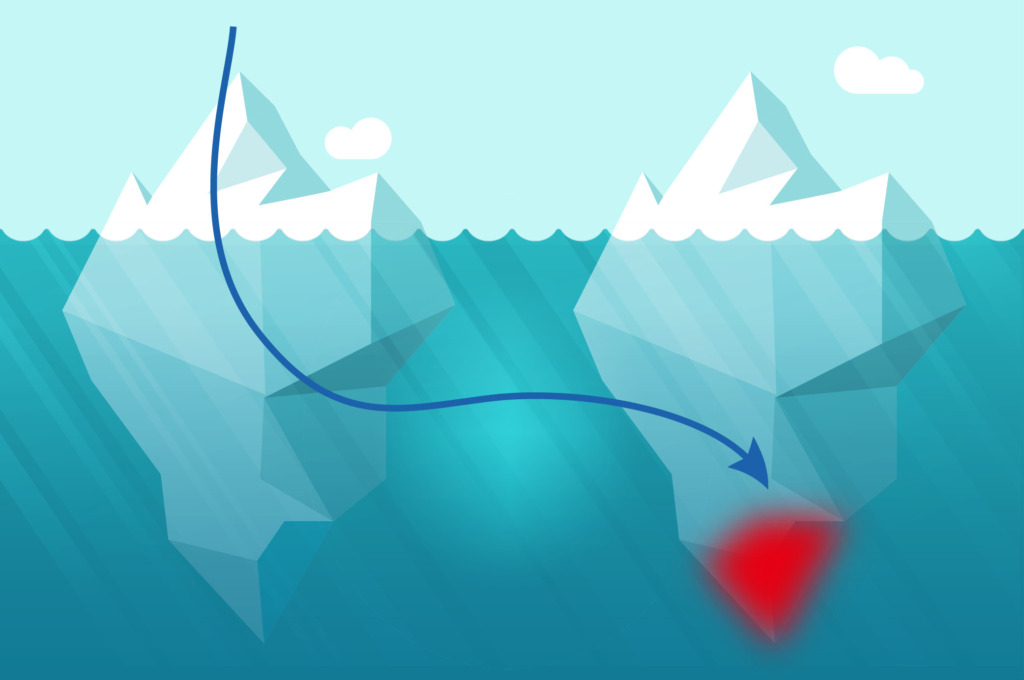

自分の潜在意識を一人で見つめることは非常に難しい作業です。そこでアニカでは、「他者の視点」を活用して、自分自身の内面を客観的に見つめるという方法をとっています。

人は、自分自身がどこかおかしなことをしていても気づきにくいものですが、他人の行動にはすぐに違和感を覚えます。それは、自分のことは主観的にしか見られないのに対し、他人のことは「他人ごと」として客観的に観察できるからです。アニカではこの仕組みを利用し、相手の中にある潜在的なネガティブ感情や思考を読み取り、それを通してお互いの潜在意識を浮かび上がらせていきます。つまり、「他者の観点を鏡のように使って自己を観察することにより、自分の奥にある“感じたくないもの”を安全に感じる」ことがアニカの根本原理なのです。

他人の観点から見れば、他人の潜在意識にあるネガティブを簡単に見つけることができる

実際、アニカのセッションでは、通常であれば長期の瞑想修行を通じて得られるような観点の変化が、わずか1回のセッションで起こるケースもあります。ある女性は、アニカの対面セッション(1時間)を体験したあと、長期間マインドフルネス瞑想を行ったのと同等の効果を実感したと語っています。

「以前は、ネガティブな思考が次々と連鎖して、頭が混乱し、胸まで苦しくなっていました。でもセッション後は、思考が“ひとつ出て終わり”という感じになり、ネガティブな出来事をネガティブに考えることができなくなっていたんです。“あれ?前なら落ち込んでたのに、そう思えない”という不思議な感覚でした。頭の中も、以前より静かで、余白ができたように感じます。」

このようにアニカは、他者の観点を通して深い気づきをもたらす、まったく新しい瞑想型ヒーリングなのです。

アニカなら遠隔で心と肉体を癒すことができる

アニカとは二人で行う瞑想である

アニカは、私がヴィパッサナー瞑想の合宿に参加したことをきっかけに始まりました。ヴィパッサナーとは、マインドフルネス瞑想の原型ともいえる仏教由来の瞑想法で、私はその合宿で1週間、朝から晩まで徹底的に「体の感覚と心の動きを観察する瞑想」を続けました。帰宅後、誰かの身体に手を当てて、同じように観察の瞑想をしてみたところ、私の手のひらに“強い動きのような感覚”が伝わってくるのを感じたのです。

さらに、その感覚がしだいに薄れていくと、相手の心の悩みや身体の痛みが軽くなる、あるいは消えていくという現象が何度も起こりました。特別な力があったのでは?と思われるかもしれませんが、そうではありません。実際、一度アニカを体験した方が、同じように誰かに手を当てて観察してみると、やはり何らかの感覚を感じ取り、その感覚が落ち着いていくにつれて、相手に変化が起こることが確認されました。

その変化は、私がかつてヴィパッサナー瞑想で感じたものと非常によく似ています。違うのは、そのスピードです。瞑想の場合は何日もかけてようやくたどり着いた内的な静けさや解放感が、アニカではたった1時間のセッションでも体験されることがあるのです。

実際、何十年も頭の中で思考が止まらず、四六時中考えごとに追われていたというクライアントが、アニカのセッション後に「思考がぴたっと止まって、頭の中が驚くほど静かになった」と語ってくださったこともあります。それは、まさに深い瞑想状態のような、静寂と明晰さに満ちた感覚だったのです。

アニカで効果が得られる仕組み

ヴィパッサナー瞑想は本来、一人で静かに取り組む内観の手法ですが、アニカではこれを他者との関わりの中で応用しています。人の身体に手を当てながら瞑想を行うことで、相手も自然と深い瞑想状態に入り、共に身体感覚や内面の思考・感情の動きを感じ取ることができるのです。その結果、まるで長時間瞑想をしたかのような深い効果が得られることがあります。

一方で、通常の瞑想では、自分一人で潜在意識と向き合うことには限界があります。なぜなら、潜在意識には「見たくないもの」や「感じたくないもの」が抑圧されていて、それに触れることに強い抵抗が生じるからです。そのため、心は自然とそこから目を背けてしまい、自分自身で感じ取ることが難しくなります。

しかし、他人の内面であれば話は別です。相手の潜在意識にあるネガティブな感情や記憶であれば、それは「他人ごと」として受け取ることができるため、抵抗なく感じることが可能です。これは、他者への共感や観察を通じて、間接的に自分の内面を見つめることができる、非常にユニークな方法です。

たとえば、自分の背中は直接見ることができませんが、鏡を使えばはっきりと見えるように、アニカでは他者の視点を「鏡」として使うことで、自分ではアクセスしにくい潜在意識の領域にやさしくアプローチすることができます。これが、アニカがもたらす深い自己理解と解放のしくみなのです。

アニカは遠隔でも潜在意識にアプローチできる

アニカは、潜在意識の深い部分に眠るトラウマやネガティブな感情記憶を、共感と安心の場の中でやさしく受けとめ、癒していくためのヒーリング技法です。対面だけでなく、遠隔でも効果を発揮できるのは、「人間の共感力」に根ざした、ごく自然なしくみによるものです。決して特殊な能力を必要とするものではなく、誰にでも再現可能なきわめて人間的な方法なのです。

たとえば、ある研究では、経験豊富な瞑想者が遠隔から「集中を支援したい」という意図を持つだけで、受け手の注意力や生理的な状態に影響を与える可能性があることが示されました。これは、「意識の同調」や「静けさの共有」といった現象が、物理的な距離に関係なく起こりうることを意味しています(Wahbeh et al., 2018, Explore: The Journal of Science and Healing)。

さらに、別の研究では、マインドフルネス瞑想中に複数の参加者の脳が「同時に共鳴する(inter-brain co-activation)」現象が観察されています。これは、たとえ言葉が交わされなくても、「意識」や「感覚」のレベルでつながることができるという生理学的な根拠と考えられます(Balconi et al., 2021, Consciousness and Cognition)。

アニカのセッションでは、相手の身体や心の感覚に共鳴しながら、その奥にある感情に静かに気づいていくプロセスが展開されます。この“共鳴”は、メールやLINEでのやりとりやZoomでの会話でも十分に生まれるものであり、誰にでもできる普通の人間的な能力によって支えられています。

だからこそアニカは、場所を問わず、他者とのつながりを通じて、深い癒しのプロセスを可能にするのです。

アニカを通じて効果を実感した実例が多数あり

アニカによって、実際にどのような変化がもたらされるのか。ここでは、長年の悩みを解消したお客様の具体的な体験談をご紹介します。

アニカは、一人で行う瞑想ではなかなか届かないような潜在意識の深層にあるネガティブな感情や思考にまでアプローチできるのが特徴です。そのため、短時間のセッションでも驚くほどの変化が起きることがあり、その効果は非常に実感的で深いものとなっています。

子育ての怒りが消えました(30代主婦)

3人のお子さんをもつAさん(30代主婦)は、子どもたちに対する激しい怒りが抑えられなくて悩んでいました。

「子育てで最もきつかったのは、自分でも持て余している強烈な怒りのエネルギーが、しばしば子どもたちに向いてしまうことでした。

わけのわからない怒りに翻弄されていることを自覚したのは、まだ20代の頃です。大体は生理前に突然やってきて、恋人に対してとても攻撃的になり、大喧嘩をしていました。嵐が過ぎると謝って反省するのですが、自分では制御できないので、毎月同じことの繰り替えしです。

結婚をして、出産をし、娘が2歳ぐらいになり自我が芽生えてくると、怒りの対象は娘にも向けられるようになりました。仕事で忙しくて言えにはあまりいない夫よりも、怒りの矛先を向けられていたのは娘だったと思います。子どもらしいわがままで泣いている我が子を、本気で蹴飛ばした時の子どもの顔は今も忘れられません。

私には3人の子どもがいますが、一番ひどかったのは次女が3歳、長男が1歳の頃でした。怒る理由を見つけては次女を叱責し、叩いたり、クローゼットに閉じ込めたり、小さく柔らかな息子の頬を力いっぱい平手打ちしたこともありました。

瀧上先生によれば、私の怒りが母や祖母に関係しているということで、母と祖母に遠隔アニカをしてもらいました。

そして驚いたことに、遠隔後、私の怒りはウソのようになくなってしまいました。子どもが騒いだり失敗をしたりしても、イライラすることもなく一緒に笑っている自分がいて、怒りが沸いてこない子育てはこんなに楽なものなのかと、びっくりしています。

子どもに注意するようなことがあっても、私に怒りがないので子どもも反発するようなことがなくなり、素直に聞いてくれるので好循環です。

子どもたちは私が怒らなくなったことを何より喜んでいて、夜には『今日も1回も怒られずに1日が終わったね』と姉弟で話しています」

お母さんが怒らなくなったことで、子どもたちはどれほど安心できたでしょう。お母さんご自身も楽になり、これからは、子どもたちと安心して過ごせる家庭が作れると思います。

夫や息子の気持ちが初めてわかりました(40代主婦)

Bさんは、息子さんの不登校、ご主人との関係に悩まれて遠隔ヒーリングの体験セッションを申し込まれました。

「息子の不登校や暴力、また夫婦関係の困り事があり、遠隔体験に申し込みました。

夫とは、普段から喧嘩が多く、お互い怒りをぶつけ合うだけでした。

アニカを受けて数日後、私が日頃から我慢していることに主人が気づいてくれました。これまでそんなことはなく、「あれ?」と驚きましたが、すぐにアニカの効果だとわかりました。なぜなら、私自身、いつもは感じることができない主人の気持ちを感じることが何度かあったからです。今まででは考えられないことです。

Zoomで話をしながら、ほんの10分間の遠隔を数回やっただけだったのに、こんな変化があることに驚いています。

セッションで「息子さんの事を思い浮かべて下さい」と言われ、目をつぶるとすぐに、チャンネルが切り替わるように、ぱっと息子が浮かびました。不思議な感覚でした。息子の小さい頃のわかってもらえない辛さのような感情がどんどん押し寄せてきて、涙があふれて止まりませんでした。

えみさん(谷津絵美子)のリーディング(遠隔ヒーリングの処理内容の説明)では、息子が小さい頃から感じてきたことを事細かく教えていただきました。息子に対して今まで「そうなのかな」とぼんやり思っていたことも、リーディングを通して言われたことで確信に変わり、不登校に至った原因がよくわかりました。

その後、主人のことも同じように遠隔していただきました。主人のリーディングでは、私が気づいていなかったことも教えていただきかなりショックでした。

私のネガティブを解消し、主人との関係が良くなれば、息子が楽になると言っていただき、大変希望がもてて、安心出来ました」

遠隔ヒーリングの中で、私たちといっしょにご主人や息子さんの気持ちを感じることで、これまでご自身の怒りで感じられなかった家族の気持ちがわかるようになったようです。家族関係がよい方向に変わるきっかけになるとよいですね。

息子の昼夜逆転が直りました(40代主婦)

Cさん(40代主婦)は、息子さんが不登校になり、4年間、昼夜逆転の生活が続いていたことに悩んでいました。アニカの遠隔体験セッション(60分)を受けた後、息子さんが朝起きて普通の生活ができるようになったそうです。

「不登校の息子ですが、いくらか波はあるものの、遠隔ヒーリングの後、朝起きられる生活が続いています。

昼間、筋トレをしているようで、健康面も気にかけるようになり、食べ物にも気を遣っているようです。

これまで、昼夜逆転生活が4年続き、ここ1年以上本人も直したくて、いろいろ試行錯誤しても改善しなかったのですが、たった1回のセッションでここまで良くなるというのが、いまだに信じられないくらい、アニカの効果に驚いています。

他の面でもまだまだ不安がない訳ではありませんが、前向きな姿が見られるようになり、やはり嬉しいです。

何より元気な息子の笑顔が見られることに感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございました」

アニカで不登校や昼夜逆転が解消したお子さんの特徴として、身体を動かしたくなり、朝早く起きて、ジョギングや筋トレを始める、というケースが多いです。お子さんが動けなくなっている心理的原因を特定して取り除けば、健康的な生活ができるようになります。

まとめ

「遠隔ヒーリングなんて本当に効果があるの?」と思う方もいるかもしれません。ですがこの記事でご紹介したように、遠隔ヒーリングは科学的な視点からもその可能性が示されつつあり、実際に多くの人が心や体の変化を実感しています。

とくにアニカのように、他者の視点や共鳴を活用して、深い潜在意識にアクセスする手法は、従来の瞑想の限界を超えた癒しをもたらす新しい選択肢といえるでしょう。

自宅にいながら、言葉にならない感情にやさしく触れ、深くリセットされていくような感覚――それが、アニカによる「遠隔で行う2人の瞑想」の世界です。

もしあなたが、自分一人では癒しきれない苦しさを感じているなら、遠隔でも可能なこの新しいかたちの瞑想を、ぜひ体験してみてください。

参考文献一覧

Astin, J. A., Harkness, E., & Ernst, E. (2000).

A systematic review of the empirical literature on distant healing. Annals of Internal Medicine, 132(11), 903–910.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10836918/

Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015).

The neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience, 16(4), 213–225.

https://www.nature.com/articles/nrn3916

Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011).

Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36–43.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092549271000288X

Deng, X., Yang, M., Chen, X., & Zhan, Y. (2023).

The role of mindfulness on theta inter-brain synchrony during cooperation feedback processing: An EEG-based hyperscanning study. International Journal of Clinical and Health Psychology, 23(2), 100352.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260023000327

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37511949/

Balconi, M., Fronda, G., & Crivelli, D. (2021).

Inter-brain co-activations during mindfulness meditation: Implications for devotional and clinical settings. Consciousness and Cognition, 96, 103229.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053810021001367

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34562699/

Wahbeh, H., Radin, D., & Delorme, A. (2018).

Remote meditation support – a multimodal distant intention experiment. Explore, 14(6), 411–419.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830718304099

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M. S., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., … & Haythornthwaite, J. A. (2014).

Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 174(3), 357–368.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24395196/