「出産してから夫婦仲が最悪になった」

「些細なことでケンカが絶えない」

「正直、もう一緒にやっていけないかもしれない」

そんな気持ちを抱えて、スマホで「産後 夫婦仲 最悪」と検索した方も多いのではないでしょうか。

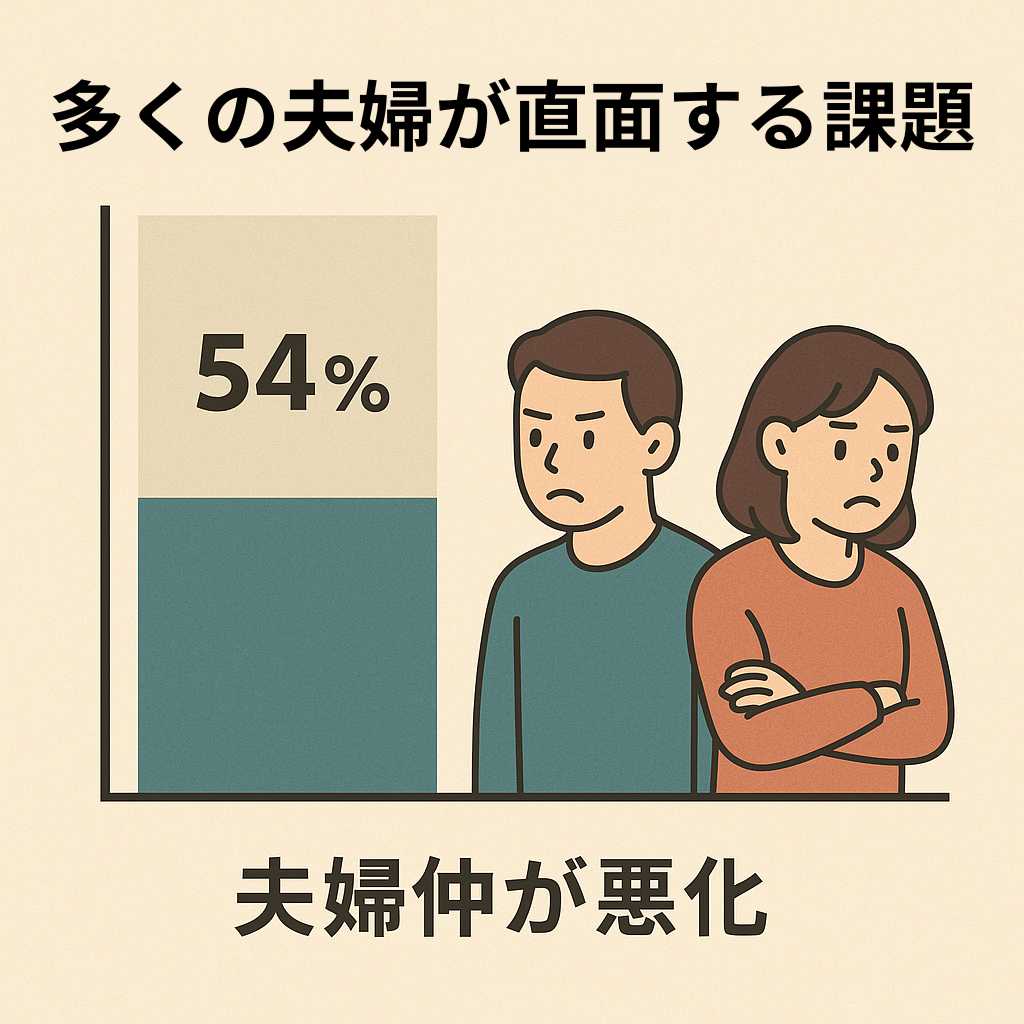

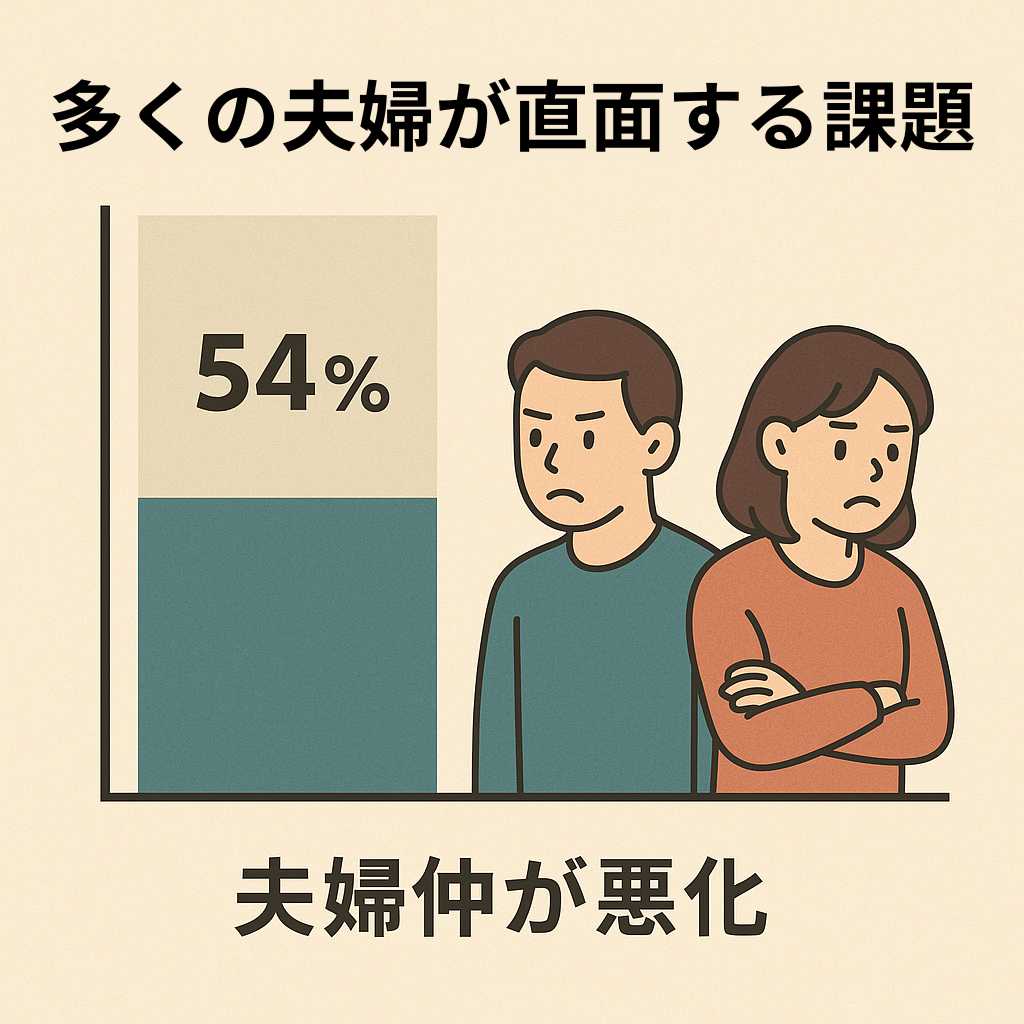

実はこの悩み、あなただけではありません。NHKの調査によれば、出産から2年以内に夫婦の愛情が冷めたと答えた夫婦は54.3%──つまり、約2組に1組が「産後クライシス」と呼ばれる夫婦関係の危機を経験しているのです。

育児や家事の負担、睡眠不足、ホルモンバランスの乱れ、そしてお互いの気持ちのすれ違い…。産後は誰にとっても人生で最も大きな変化の時期。そのため、夫婦仲が悪化するのは特別なことではなく、多くの家庭で起きている“共通の課題”なのです。

この記事では、産後に夫婦仲が悪化する原因を心理学や研究データから解説し、関係を修復するための具体的な方法をご紹介します。読み終えたときには、「最悪」から「新しいスタート」へ踏み出せるヒントがきっと見つかるはずです。

目次

産後に夫婦仲が悪化するのは珍しくない

「出産してから夫婦仲が急に悪くなった」「夫への不満が止まらない」「正直、離婚まで考えてしまう」──。

こうした声は決して珍しいものではありません。実は、日本の多くの夫婦が、出産をきっかけに関係性の危機を経験しています。

データで見る「産後クライシス」

NHKが2012年に行った調査では、「産後2年以内に夫婦の愛情が冷めた」と答えた夫婦は、全体の54.3% にのぼることが明らかになりました。つまり、約2組に1組が産後に夫婦仲の悪化を感じているのです。

また、厚生労働省の統計によれば、日本の離婚件数のピークは「子どもが0〜2歳」の時期に集中しているというデータもあります。これは「産後クライシス」が離婚の一因になっていることを示しています。

さらに、リクルートブライダル総研が実施した「夫婦の出産前後の意識調査」では、夫婦関係が「良好」と答えた割合が、出産前は7割以上だったのに対し、産後は5割を切る という結果も出ています。数字から見ても、産後の夫婦仲の悪化は“例外的なケース”ではなく、多くの夫婦が経験する共通の課題だといえるでしょう。

なぜ「最悪」と感じてしまうのか?

出産後の母親は、ホルモンバランスの急激な変化や夜間授乳による慢性的な睡眠不足で、心身ともに限界に近い状態に置かれます。その一方で、夫は「家計を支えるプレッシャー」や「仕事と家庭の両立への不安」を抱えやすく、すれ違いが生じやすくなります。

こうした中で、夫が「手伝っているつもり」でも妻は「全然わかってくれない」と感じ、妻が「察してほしい」と思っても夫は「言ってくれないとわからない」と受け止める──。結果として、小さな行き違いが積み重なり、「最悪」という感情に行き着くのです。

誰にでも起こり得る「夫婦の壁」

重要なのは、この現象が「自分だけの問題ではない」と理解することです。

データが示すように、産後に夫婦関係が悪化するのはごく一般的な現象であり、むしろ自然な“ライフステージの壁”ともいえます。大切なのは、この壁をどう乗り越えるかです。

「産後の夫婦仲の悪化はよくあること。必ずしも終わりを意味しない」──そう理解するだけでも、孤独感や不安は和らぎます。ここからは、その具体的な原因をひとつひとつ見ていきましょう。

産後に夫婦仲が最悪になる4つの原因

産後に夫婦関係が悪化するのは、単なる「性格の不一致」や「努力不足」ではありません。心理学や社会学の研究からも、産後特有の心身の変化や環境要因が、夫婦仲を揺るがすことが分かっています。ここでは、代表的な5つの原因を研究データとともに解説します。

①家事・育児の分担が偏っている(不公平感)

社会心理学の「公平理論(Equity Theory)」によれば、人は自分と相手の負担や報酬が釣り合っていないと強い不満を抱くとされています。

内閣府の調査(2019年)によると、妻が平日に担う家事・育児時間は1日7時間超、夫はわずか1時間30分程度という結果が出ています。この大きな差が「私ばかり大変」という感情を生み、夫婦仲を悪化させやすいのです。

アメリカ心理学会(APA)の研究でも、家庭内の役割分担に不公平感を持つ妻は、持たない妻に比べて結婚満足度が有意に低いことが示されています。

②コミュニケーション不足(感謝や共感の減少)

夫婦関係研究の第一人者ジョン・ゴットマン博士は、夫婦が幸せに暮らすためには「ポジティブなやり取り:ネガティブなやり取り=5:1」の比率が必要だと明らかにしました。

しかし産後は、睡眠不足やストレスから「ありがとう」と感謝を伝える余裕が減り、「どうしてやってくれないの?」という否定的な言葉が増えてしまいます。

実際に国立成育医療研究センターの調査では、産後6か月時点で「夫に感謝の言葉を伝えられていない」と答えた妻は、夫婦関係満足度が30%以上低下していたことが分かっています。

③睡眠不足とホルモンバランスの乱れ

東京大学の研究(2017年)では、産後6か月以内の母親の睡眠時間は出産前に比べ平均2時間以上短縮していることが示されました。睡眠不足は脳の前頭前野の働きを低下させ、感情コントロールを難しくします。

さらに、産後はホルモンの分泌が大きく変化します。特に「エストロゲン」「プロゲステロン」の急激な低下は、抑うつ感やイライラの増加につながると知られています。

米国国立衛生研究所(NIH)のデータでも、産後うつの発症率は10〜15%と報告されており、その背景には睡眠不足とホルモン変化が大きく関わっています。

④親世代との関わりやサポート不足

家族心理学の「トライアングル理論」では、夫婦の間に第三者(親や義理親)が介入すると、関係が安定することもあれば逆に不安定になることもあると説明されています。

厚生労働省の「子育て世帯実態調査」では、「実家や義実家との関係がストレス」と答えた母親は、夫婦仲が不満と答える割合が2倍に上るという結果が出ています。

また、社会的サポートが不足すると孤立感が強まり、夫婦喧嘩が増える傾向も確認されています。カナダの研究(2015年)では、「育児を一人で抱え込んでいる母親」は、夫婦不和を訴えるリスクが約3倍になると報告されています。

「最悪」と思ったときにできる5つの対処法

「夫婦仲が最悪」と感じたとき、多くの人は「もう終わりかもしれない」と思いがちです。しかし心理学やカウンセリングの研究からも、関係性を改善するために効果的な方法がいくつか確認されています。ここでは、日常生活の中で実践できる5つの工夫を紹介します。

①言い方を変えて伝える

社会心理学では「非攻撃的コミュニケーション(Nonviolent Communication, NVC)」という手法があります。

これは「事実・感情・ニーズ・リクエスト」を区別して伝えることで、相手を責めずに自分の思いを共有できる方法です。

例えば、

❌「なんで手伝ってくれないの?」

⭕「夜泣きで眠れていなくて辛いの。少し抱っこを代わってくれると助かるな」

というように言い換えるだけで、相手の受け止め方が変わります。

ハーバード大学の研究でも、相手を非難せず「お願いベース」で伝えると協力行動が増えることが確認されています。

②感謝を言葉にする習慣

心理学者ジョン・ゴットマンは、夫婦関係の安定性を40年以上研究し、「感謝や承認の言葉」が夫婦の長期的な幸福度を高めると報告しています。

実際に彼の研究では、「ありがとう」と日常的に言い合う夫婦は離婚率が半分以下に抑えられていました。

産後はどうしても「やってくれて当たり前」と思いがちですが、小さなことに感謝を口にすることで、相手の協力意欲を引き出し、関係改善の好循環が生まれます。

③自分の心を整える(セルフケア・瞑想)

スタンフォード大学の研究では、マインドフルネス瞑想を実践した母親は、育児ストレスが有意に低下し、夫婦関係の満足度も向上したことが確認されています。

呼吸法や短時間の瞑想は、自律神経を整え、怒りや不安の感情を落ち着かせる効果があります。

アニカのように「2人でする瞑想」をベースにしたセラピーでは、1人では気づけない無意識の感情にもアクセスできるため、より深い関係修復につながります。

④第三者に相談する

家族療法の研究によれば、夫婦2人きりで解決しようとするよりも、第三者を交える方が感情の衝突を和らげやすいことが分かっています。

カウンセラーや助産師、信頼できる友人でも構いません。「第三者が聞いてくれる」という安心感があるだけで、相互理解が進みやすくなります。

また、産後うつの予防研究(厚生労働科学研究班, 2018)では、母親が専門家に気持ちを話す機会を持つだけでストレス指標が有意に低下したと報告されています。

⑤距離をとって休息する

臨床心理学の分野では「タイムアウト」という方法が推奨されています。感情的にぶつかりそうなときに、一時的に距離をとって冷静さを取り戻す方法です。

米国心理学会(APA)の報告によれば、怒りのピーク時に無理に話し合いを続けるより、20〜30分休む方が建設的な解決につながるとされています。

「今日は実家に帰る」「別室で少し寝る」など、物理的に距離を置くことも有効です。

放置するとどうなる?産後クライシスのリスク

「そのうち自然に良くなるだろう」と夫婦仲の悪化を放置してしまうと、深刻な影響をもたらす可能性があります。心理学や社会調査の結果からも、産後の不和を長引かせることは夫婦だけでなく、子どもや家族全体の未来に影響することが分かっています。

離婚リスクの上昇

厚生労働省「人口動態統計」によれば、離婚件数が最も多いのは「子どもが0〜2歳」の時期です。つまり、産後クライシスの時期は離婚のリスクが最も高いということです。

心理学的には、ネガティブなやり取りが繰り返されることで「感情的離婚(emotional divorce)」が進み、やがて実際の離婚につながるとされています(ゴットマンの夫婦研究)。

子どもの情緒発達への影響

家庭心理学の研究では、子どもは親の感情状態を敏感に察知することが分かっています。特に乳幼児期は、母親のストレスや夫婦間の緊張が子どもの不安定な情緒に直結します。

国立成育医療研究センターの調査では、母親が「夫婦仲が悪い」と回答した場合、子どもが不安・情緒不安定を示す割合が約2倍に増加していました。

放置すれば「夫婦の問題」が「子どもの発達問題」へと広がってしまうのです。

母親の産後うつリスク

産後うつは10〜15%の母親に見られるとされ、背景にはホルモンの乱れに加えて「夫のサポート不足」が強く影響していることが知られています。

WHOの国際調査でも、パートナーからのサポートが不足している母親は、産後うつの発症リスクが2倍以上になると報告されています。

産後うつは長引くと慢性的な抑うつ症状や不安障害に移行する可能性もあり、早期の対応が不可欠です。

無意識レベルでの「感情の連鎖」

心理学の研究では「感情は伝染する(emotional contagion)」という現象が確認されています。親が抑圧した怒りや不安は、子どもにコピーされやすいのです。

特に日本では「子どもの前でケンカをしないようにしている」と思っていても、子どもは親の表情や声のトーンから感情を敏感に読み取り、身体感覚として記憶するといわれています。

放置すると、次世代にまで「生きづらさ」として影響が及ぶ可能性があります。

夫婦仲を根本から改善する方法

産後クライシスは「一時的な夫婦の危機」に見えますが、放置すれば離婚や心身の不調、子どもへの悪影響につながる可能性があることを前章で見てきました。では、どのようにすれば夫婦関係を根本から立て直すことができるのでしょうか。ここでは心理学研究と実践方法をもとに、具体的なアプローチを紹介します。

相互理解を深める(認知行動的アプローチ)

心理学では「アトリビューション(原因帰属)」という概念があり、人は問題が起きると相手の性格に原因を求めがちです。

しかしスタンフォード大学の研究によれば、夫婦が「状況がそうさせているのだ」と理解し合うだけで、関係満足度が大きく改善することが分かっています。

「夫が冷たい」のではなく「疲れや不安を抱えている」「コミュニケーションが減っている」という視点を持つことが、根本的な修復の第一歩です。

感情の根を見つめる(心理療法の視点)

臨床心理学の研究では、夫婦喧嘩の背景には「表面的な不満(手伝ってくれない)」の奥に、「本当は分かってほしい」「大切にされたい」という感情が隠れていることが多いと指摘されています。

ハーバード大学の家族研究でも、“感情のニーズ”に気づき、それを素直に表現できる夫婦は離婚率が低いことが確認されています。

つまり、ただ「やってほしい」と要求するだけでなく、「私は安心したい」「理解されたい」といった本音を共有することが大切です。

感情を整えるセルフケア(マインドフルネス・瞑想)

米国の臨床心理学ジャーナル(Journal of Clinical Psychology, 2018)に掲載された研究では、マインドフルネス瞑想を行った母親は育児ストレスが有意に低下し、夫婦関係満足度も向上することが示されています。

怒りや不安をそのままぶつけるのではなく、まず自分の感情を落ち着かせることで、夫婦の対話がより建設的になります。

潜在意識にある「親からの感情のコピー」に気づく

心理学の発展分野である「世代間伝達研究」では、親の未処理の感情が無意識に子どもに受け継がれることが指摘されています。

例えば、妻が「我慢ばかりしていた母」を見て育った場合、同じように「自分も我慢すべき」という前提を無意識に抱えてしまうことがあります。

この“感情のコピー”に気づき、手放していくことで、夫婦の関係性も根本から変わっていきます。

アニカで感情を解放し、夫婦関係を再構築する

アニカは、瞑想と「身体共鳴」をベースにしたセラピーです。特徴は、一人では気づけない無意識の感情を、セラピストと一緒に安全に感じて解放できること。

実際に、産後クライシスで「夫にイライラが止まらなかった」という方が、アニカを通じて「母から受け継いだ感情のパターン」に気づき、自然と夫への怒りが減ったという体験も数多く報告されています。

単なるコミュニケーションテクニックではなく、自分自身の内面を癒すことが、夫婦仲を根本から改善するカギになります。

まとめ

出産をきっかけに夫婦仲が悪化し、「もう最悪だ」と感じてしまうのは決して珍しいことではありません。NHKや厚生労働省のデータが示すように、多くの夫婦が同じ壁に直面しています。

原因は、家事・育児の偏りやコミュニケーション不足、睡眠不足やホルモン変化、そして親から受け継いだ感情のパターンなど、心理学的に説明できるものばかりでした。つまり「あなたが悪いから関係が壊れた」のではなく、誰にでも起こり得る自然な現象なのです。

そして、放置すれば離婚リスクや子どもへの影響、母親の心身の不調につながる可能性がある一方で──、早い段階で適切な対処をすれば、夫婦関係は必ず回復していきます。

言い方を変えて伝える

感謝を口にする

感情を落ち着かせるセルフケアを行う

世代間で受け継いだ感情を手放す

こうした小さな実践を積み重ねることで、「最悪」と思えた関係も、やがて「支え合える関係」へと変化していきます。

アニカのセッションを受けた方々からも、「夫へのイライラが自然に減った」「家族に優しくなれた」といった声が寄せられています。表面的なテクニックではなく、内側から感情を整えることこそが、夫婦仲を根本から変える力になるのです。