現代社会において「瞑想」という言葉は、もはや特別なものではありません。

企業の研修、医療や心理臨床の現場、自己啓発やライフスタイルの領域にまで広がり、ストレス対処や集中力向上のための手法として注目されています。

そのルーツをたどれば、仏教の修行法に行き着きます。

なかでもテーラワーダ仏教が伝えてきた「ヴィパッサナー瞑想」は、現代のマインドフルネスの源流でもあります。

けれども、瞑想を実際にやってみた人からはこんな声をよく耳にします。

「退屈で30分も座っていられない」

「何が起こっているのか分からない」

「効果があるのか半信半疑になる」

これは単に根気の問題ではなく、瞑想という実践がもつ構造的な特徴でもあるのです。

では、ヴィパッサナー瞑想とは何か。そして、なぜアニカは人を「夢中にさせる」体験になり得るのか。

両者を比較することで、その違いを浮かび上がらせてみましょう。

目次

ヴィパッサナー瞑想とは何か──ブッダが発見した「観察の技法」

ヴィパッサナー瞑想は、単なるリラクゼーション法でも、現代的なストレス対処法でもありません。

そのルーツはおよそ2,500年前、インド北東部で悟りを開いた歴史的ブッダ──ゴータマ・シッダッタにまでさかのぼります。

ブッダは「観察」の方法を発見した

当時のインドでは、既に瞑想の実践は盛んでした。

ウパニシャッド哲学に基づく修行者たちは、呼吸の停止や強烈な集中力によって「禅定(サマーディ)」に入ることを目指していました。

これがいわゆるサマタ瞑想(止の瞑想)です。

ブッダも若き修行時代に、サマタ瞑想を極めて深い段階まで体験しました。

師のもとで「無所有処定」「非想非非想処定」と呼ばれる高度な禅定に到達し、強烈な静寂と至福を得たと伝えられています。

しかしブッダは、そこにとどまりませんでした。

いかに深い禅定に入っても、それは時間が経てば崩れ去り、苦しみの根源を断ち切ることにはならない──そう直観したのです。

そこでブッダは「止」だけでなく、「観」の実践を切り開きました。

それがヴィパッサナー(観の瞑想)です。

サマタとヴィパッサナーの関係

サマタ(止)とヴィパッサナー(観)は、しばしば対比的に説明されます。

- サマタ瞑想:心を一点に集中させ、雑念を鎮め、安定した静けさを得る。

- ヴィパッサナー瞑想:対象をありのまま観察し、そこに生じる無常・苦・無我の性質を洞察する。

ブッダは、解脱のためにはこの両者が必要であると説きました。

サマタによって心を澄ませ、ヴィパッサナーによって真理を観る。

この二つの車輪が揃ってこそ、「八正道」の修行は完成に向かうとされたのです。

現代のヴィパッサナー合宿でも、初期の数日間はサマタ的な訓練(呼吸への集中)を行い、その後に観察法へ移るのは、この伝統に由来しています。

ヴィパッサナーの目的は「無常の洞察」

では、なぜ「観察」がそこまで重要なのでしょうか。

ブッダは、人間の苦しみの根本原因を「無明(無知)」に見ました。

私たちは、ものごとが永遠に続くかのように錯覚し、自己という実体があると信じ込んで執着します。

その幻想を壊すためには、頭で「諸行無常」と理解するだけでは不十分です。

必要なのは、体験として理解すること。

身体に起こる微細な感覚のひとつひとつが「生じては消える」ことを観察し続けることで、存在の本質が「無常」であることを身をもって知るのです。

この「体験的洞察」こそが、ヴィパッサナー瞑想の核心にあります。

だからこそブッダは、瞑想を単なる静寂の体験から、智慧を開く観察の技法へと革新したのです。

マインドフルネスへの橋渡し──仏教瞑想が現代に届くまで

20世紀の半ば、東南アジアで受け継がれていたヴィパッサナー瞑想は、仏教研究者や実践者を通して欧米に紹介されていきました。

その大きな転機を作った一人が、アメリカの分子生物学者 ジョン・カバットジン(Jon Kabat-Zinn) です。

カバットジンは1970年代に禅やヴィパッサナーを学び、その要素を医療現場に応用するプログラムを開発しました。

それが有名な MBSR(Mindfulness-Based Stress Reduction, マインドフルネスストレス低減法) です。

このプログラムでは、呼吸瞑想やボディスキャンといったヴィパッサナー由来の技法を、宗教色をできる限り取り除いて導入しました。

患者に「仏教を信じなさい」とは言わず、「注意深く、今ここにある体験を観察しましょう」と説明する。

これにより、慢性疼痛や不安症の治療に一定の成果を上げ、科学的研究の対象となりました。

なぜIT企業に広まったのか

1990年代から2000年代にかけて、マインドフルネスは「医療」から「ビジネス」へと舞台を移します。

その背景には、シリコンバレーを中心とするIT企業の成長がありました。

- 常に変化する市場環境

- 高度な知的労働によるストレス

- 社員の燃え尽き症候群やメンタル不調の増加

こうした課題に直面した経営者や人事担当者は、「従業員の精神的持続力を高める方法」を求めていました。

そこで注目されたのが、科学的エビデンスを伴い、宗教色を排した「マインドフルネス」だったのです。

その象徴的な事例が、Googleが社内研修として導入した 『Search Inside Yourself』プログラム(2007年〜)です。

エンジニアであり瞑想実践者でもあったチャディー=メン・タンが中心となり、マインドフルネスを基盤に「自己認識」「感情知能(EQ)」「共感的リーダーシップ」を育成する内容に設計しました。

結果として、GoogleをはじめFacebook、LinkedIn、Appleなど、多くのIT企業がこぞってマインドフルネスを導入。

「社員のストレス低減」だけでなく「集中力・創造性の向上」「組織文化の改善」にも寄与するものとして広まりました。

現代における位置づけ

こうしてマインドフルネスは、

- 宗教的修行法(ヴィパッサナー)から

- 科学的治療法(MBSR)へ

- さらにビジネス研修や自己啓発の文脈へ

と三段階で受容され、21世紀の「現代的瞑想」として定着しました。

ただし、そのプロセスで「解脱」や「無常の洞察」といった仏教本来の目的は大きく後景に退き、実用的・効率的な「ストレス対処ツール」へと性格を変えています。

ヴィパッサナー瞑想の二大流派──マハーシ派とゴエンカ派

少し時代をさかのぼって、紀元前にブッダによって開発されたヴィパッサナー瞑想が、現代の世界によみがえるきっかけとなった2つの潮流について見ていきましょう。

20世紀に入ると、ミャンマーを中心に「ヴィパッサナー瞑想復興運動」が広がりました。

その中心となったのが、マハーシ・サヤドーとS.N.ゴエンカの二つの系統です。

どちらも「身体感覚や心の動きを観察する」という共通点を持ちながら、実践方法には明確な違いがあります。

マハーシ派──ラベリングで気づきを深める

マハーシ派の特徴は、サティ(気づき)をラベリングで強化することにあります。

サティとは何か

「サティ」とはパーリ語で「念・気づき」を意味し、八正道のひとつ「正念(サマーサティ)」として説かれています。

これは単に注意を払うことではなく、対象にとどまり、忘れず、明晰に観ることを指します。

マハーシ派では、このサティを日常生活のすべてに貫くことを目指します。

実践の流れ

座って瞑想を始めると、まずは呼吸を観察します。

息が出入りするたびに、「上がる」「下がる」と心の中でラベリング(注釈)するのです。

次に痛みを感じたら「痛い」、かゆみが出れば「かゆい」、雑念が湧けば「考えている」「妄想」とラベルを貼ります。

重要なのは、ラベルを貼ったらそのまま対象に巻き込まれず、ただ「手放す」こと。

これは「気づく → ラベル → 手放す → 戻る」というサイクルの繰り返しです。

対象が変わればラベルも変わり、また呼吸や歩行などの基盤に戻っていきます。

狙いと効果

ラベリングによって、感覚や思考に流されず、「これは単なる現象にすぎない」と距離を置くことができます。

サティを強化する補助輪の役割を果たすため、特に瞑想初心者や「考えに巻き込まれやすい人」に向いている方法です。

マハーシ派の修行者たちは、一日中このサイクルを繰り返し、食事や歩行、日常の動作すべてに「立つ」「歩く」「噛む」「飲む」とサティを入れていきます。

これにより、生活全体が「瞑想そのもの」へと変化していくのです。

ゴエンカ派──ボディスキャンで無常を体験する

一方、ゴエンカ派はラベリングを用いず、身体感覚を直接、持続的に観察することを中心に据えます。

この方法は「ボディスキャン瞑想」として広く知られています。

実践の流れ

10日間の合宿の4日目から、受講者は全身のボディスキャンに入ります。

- まず頭頂部に意識を置く

- 額、目の周辺、鼻、口…と、ゆっくり順番に身体を下へ移動させる

- 皮膚の表面や内部にある感覚を、ただ観察する

- 痛み、かゆみ、圧迫感

- 温かさや冷たさ

- チリチリとした微細な振動

観察するときは「よい・悪い」と評価しない。ただ「あるがまま」を観ることが求められます。

身体全体をくまなくスキャンし、最後は足先まで下りたら、再び頭に戻って繰り返します。

感覚の変化を追う

続けて観察していると、強い痛みや不快感でさえも、やがて消えていく瞬間が訪れます。

逆に、身体全体が微細な振動に包まれる「ピティ(喜び)」に近い状態に入ることもあります。

こうした体験を通して、受講者は次第に「どんな感覚も生じては滅する」という事実を、理屈ではなく身体で理解していきます。

狙いと効果

ゴエンカ派が目指すのは、まさに「無常(anicca「アニッチャ」=アニカの語源)」の体験的理解です。

痛みにしがみつかず、快楽にも執着せず、ただ変化を見守ることで、欲望や嫌悪のパターンから自由になる。

そのため「淡々と観察できるタイプ」「身体感覚を長時間見続けられる人」に特に向いています。

マハーシ派とゴエンカ派の比較

- マハーシ派

・ラベリングを使って気づきを強化

・感覚を深追いせず、その場で手放す

・感覚に巻き込まれやすい人に安全 - ゴエンカ派

・ラベリングせず、身体を順番にスキャン

・感覚が変化・消滅する過程を徹底的に観察

・淡々と観察できる人に深まりやすい

この二つの流派は、一見すると対照的ですが、どちらも「無常を体験する」という最終目的を共有しています。

テーラワーダ仏教における僧院リトリート──日常を超える沈黙の時間

スリランカ、ミャンマー、タイ──。

テーラワーダ仏教の国々では、僧侶たちが暮らす僧院に一般の在家信者も滞在し、瞑想修行に打ち込む伝統が受け継がれています。

これらは単なる体験プログラムではなく、仏陀以来の正統な修行法を忠実に実践する場であり、参加者にとっては「出家に近い環境を一時的に体験する」時間でもあります。

ここでは、典型的な僧院リトリートの一日と、その修行プロセスを具体的に追ってみましょう。

一日の流れと戒律

僧院での修行生活は、厳格なタイムテーブルに沿って進みます。

- 午前3〜4時 起床、最初の座禅

- 午前5時 読経、パーリ語のお経を唱え心を清める

- 午前6〜7時 朝食(この日最初の食事)

- 午前8〜11時 歩行瞑想と座禅を交互に繰り返す

- 午前11時 昼食(その日最後の食事)

- 午後 瞑想の継続。歩行と座禅を交代しながら実践

- 午後5時以降 水やお茶は許されるが、固形物は摂らない(八戒に従う)

- 午後8〜9時 夜の瞑想、指導僧からの法話(ダンマ・トーク)

- 午後9時頃 就寝

生活は徹底してシンプルで、衣食住の煩わしさが最小限に抑えられます。

これによって心を世俗の雑事から切り離し、修行に集中できるのです。

修行の第一歩:アーナーパーナ・サティ

最初に多くの参加者が学ぶのは、呼吸への気づき(アーナーパーナ・サティ)です。

- 鼻孔や腹部の動きを対象に、息が「入る」「出る」と観察する

- 雑念が湧いたら「考えている」とラベルをつけ、再び呼吸へ戻す

- 集中が深まると、微細な感覚が鮮明に感じられるようになる

この段階はサマタ瞑想に相当し、心を安定させ、次のヴィパッサナー実践に備える基盤を作ります。

マハーシ派のサティ実践:瞬間瞬間を切り取る

テーラワーダの中でも、ミャンマーのマハーシ僧院に代表される方法は特に有名です。

ここでは「歩行瞑想」と「座禅瞑想」を通じて、あらゆる瞬間にサティ(気づき)を入れる練習をします。

- 歩行瞑想

足を「上げる」「運ぶ」「下ろす」と三段階に分け、動作を心で実況する。

熟練すると六段階(上げる・進める・下げる・触れる・圧する・離す)に細分化することもある。 - 座禅瞑想

「腹がふくらむ」「しぼむ」と呼吸に気づき続ける。

雑念が湧けば「考えている」、感情が出れば「怒り」「悲しみ」とラベル付けして戻す。

この実践を一日十数時間繰り返すことで、心身の現象を「生まれては消えるもの」として直接観察する力が養われます。

苦しみとの対面と突破

数日経つと、多くの参加者が身体的な痛みや強烈な眠気に直面します。

- 長時間の座禅で膝や腰に激痛が走る

- 歩行中に「もう続けられない」という倦怠感が押し寄せる

- 雑念の洪水で心が乱れ、「自分には無理だ」と思う

しかし指導僧は「そのまま観察せよ」と促します。

痛みも眠気も無常であり、観察し続ければ変化して消えていく。

やがて*「痛みがふっと消える瞬間」に出会う人も多く、そこで「苦しみは実体ではなく現象にすぎない」という智慧が芽生えます。

*アニカのコースで初めてアニカをやってみるときに、誰でも最初からこの感覚を体験することができます。

法話と指導

僧院では毎晩、指導僧による法話(ダンマ・トーク)が行われます。

内容は「四念処(身・受・心・法の観察)」や「無常・苦・無我の三相」など。

瞑想の実践がどのように仏陀の教えに直結しているかが説かれ、参加者の理解を深めます。

また、個別面談の時間もあり、瞑想中の体験を報告し、適切な指導を受けることができます。

これにより、自己流の迷走を避け、修行が正しい方向に導かれます。

得られる体験と狙い

数週間〜数か月のリトリートを通じて、参加者は次第に心の透明さを増し、日常では気づけなかった微細な感覚に触れるようになります。

- 身体の痛みや快感がすべて移ろうことを体験的に理解する

- 感情の波が「自分」ではなく、単なる現象として観察できるようになる

- 執着や嫌悪が弱まり、心に静けさと平等心が育つ

そのゴールは単なるリラックスではなく、「智慧(パニャー)」の獲得です。

つまり、無常・苦・無我を体験的に理解することによって、解脱へと一歩近づくことが目的なのです。

僧院リトリートの意義

テーラワーダ僧院でのリトリートは、生活そのものが修行となるよう設計されています。

食事制限、八戒の遵守、沈黙、規則正しい生活──。

これらが「心を世俗から切り離し、ダンマに没頭させる環境」をつくり出しているのです。

現代人にとっては厳しさを伴う体験ですが、それゆえに「日常生活では得られない深い気づき」をもたらすのです。

ゴエンカ瞑想の実践プロセス──十日間の内的旅路

S.N.ゴエンカが指導したヴィパッサナー瞑想合宿は、世界中で数十万人以上が体験しています。

彼のプログラムの特徴は、在家者でも短期間で「本格的なヴィパッサナー」に触れられるように設計されていることです。

合宿は「10日間、外部と完全に遮断された環境」で行われ、食事・宿泊も含めて生活全体が修行に組み込まれています。

ここでは、参加者がどのようなプロセスを辿るのか、具体的に見ていきましょう。

第1〜3日目:アーナーパーナ(呼吸への集中)

最初の3日間は、ひたすら鼻の下のごく狭い範囲における呼吸感覚に集中します。

息が入るときに冷たさ、出るときに温かさがわずかに感じられる、その微細な感覚に注意を向け続けるのです。

- 最初は雑念が次々に湧き、座っているのも苦しい

- 足や腰が痛み、呼吸に集中できない

- 何度も気が逸れるが、そのたびに呼吸に戻す

この過程で、参加者は自分の心の落ち着きのなさに直面します。

しかし数日続けるうちに、集中力が少しずつ鍛えられ、呼吸の感覚が以前よりも鮮明に感じられるようになります。

これはサマタ瞑想(止)にあたり、心を研ぎ澄まし、ヴィパッサナーに入るための基盤を作る段階です。

第4日目:ヴィパッサナーへの扉が開く

4日目、いよいよヴィパッサナー瞑想(ボディスキャン)が導入されます。

ゴエンカ師は録音された講話で、「これまで整えた集中力を使って、全身の感覚を観察しなさい」と指導します。

方法はこうです。

- 頭頂から意識を向ける

- 額、目、鼻、口、首…と順に下へ移動

- 皮膚や内側にある感覚をありのまま観察

- 一定の速度で全身をスキャンし、足先まで到達したら、また頭に戻る

この日、多くの参加者が「身体全体に想像以上に多様な感覚がある」ことに驚きます。

痛み、かゆみ、熱、冷え、脈打つ感覚、そしてときに微細な振動──。

それらを判断せず、ただ観察することが求められます。

第5〜7日目:観察の深化と心の抵抗

中盤に差し掛かると、観察は深まる一方で、心理的な抵抗も強くなります。

- 強烈な痛みに襲われ、「もう座っていられない」と思う瞬間

- 雑念が洪水のように押し寄せ、「自分には向いていない」と感じる葛藤

- 一方で、身体全体がビリビリと振動するような「エネルギー体験」に入る人もいる

ここで鍵となるのは「エカガッタ(平等心)」。

痛みにも快楽にも執着せず、ただ「無常」を観察する態度を養うことです。

実際、多くの参加者が*「痛みを観察し続けたら、ある瞬間にスッと消えた」という体験を報告します。

これは身体レベルで「すべては生じては滅する」という真理に触れる瞬間なのです。

*アニカのコースで初めてアニカをやってみるときに、誰でも最初からこの感覚を体験することができます。

第8〜9日目:微細な感覚と無常の洞察

後半に入ると、観察はさらに微細になります。

皮膚全体にチリチリとした感覚が広がり、身体全体が「波打つような振動」に包まれることもあります。

この段階で重要なのは、どんなに心地よい感覚が訪れても執着しないこと。

ゴエンカ師は「快楽にとらわれても、それはまた滅する」と繰り返し説きます。

ここで得られるのは、「どんな感覚も永遠ではない」という深い体験的理解です。

頭で理解する「無常」ではなく、身体で刻み込まれる「無常」なのです。

第10日目:メッター(慈悲の瞑想)

最終日、参加者は「メッター(慈悲の瞑想)」を実践します。

観察によって澄みわたった心を、自分だけでなく他者へも広げ、慈しみを分かち合うのです。

これは単なる形式的な儀式ではありません。

10日間の苦しい修行を経た心は、柔らかく、安定しており、慈悲を自然に感じ取れる状態にあります。

そこで「すべての存在が幸せでありますように」と願うとき、言葉以上の深い共鳴が生じます。

合宿全体の狙い

ゴエンカの10日間コースは、単なる瞑想法の訓練ではなく、「心の浄化プロセス」と位置づけられています。

- サマタで集中を養い

- ヴィパッサナーで無常を洞察し

- メッターで慈悲を広げる

この流れを在家者でも一気に体験できるよう凝縮したのが、ゴエンカ合宿なのです。

アニカの革新性──伝統を超えて広がる身体共鳴の瞑想

ヴィパッサナー瞑想は、ブッダが発見した「無常・苦・無我」の真理を体験的に理解するための道として、2500年以上にわたり継承されてきました。

テーラワーダ仏教の僧院合宿、S.N.ゴエンカが普及させた十日間コースは、その正統な実践法として現代世界に広まっています。

では、アニカはこれらの伝統とどのように異なり、どのように新しい価値を持つのでしょうか。

伝統的瞑想とアニカの根本的な違い

- 伝統的瞑想(テーラワーダ・ゴエンカ)

→ 自らの心身の現象を「気づき」で観察し、無常を体験的に理解するプロセス。

長時間の沈黙・厳しい戒律・自己観察を通じ、徐々に洞察を深めていく。 - アニカ

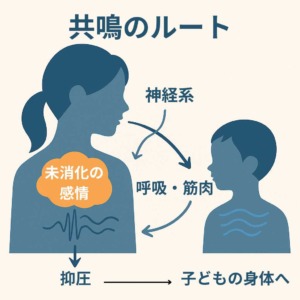

→ 自己観察に加えて、他者との「身体共鳴」を積極的に取り入れる。

セラピストがクライアントの抑圧された感情記憶を共鳴的に感じ取り、それを一緒に「観て・感じて・消化する」点に独自性がある。

つまり、アニカは「個人の内面修行」に閉じない。

むしろ「二人で行う瞑想」「共鳴を通じて潜在意識を解放する」という協働プロセスなのです。

短期間で深い変化が起こる理由

伝統的ヴィパッサナーでは、心の奥に沈んだ感情記憶が浮かび上がるまでに時間がかかります。

10日間、あるいは数週間のリトリートでようやく「根っこ」に触れる人も少なくありません。

一方アニカでは、セラピストがクライアントの身体に共鳴し、無意識に押し込められた感情を短時間で顕在化させることが可能です。

たとえば──

- 子どもの頃に親から受けた叱責の記憶

- 祖父母や先祖が経験した戦争体験の恐怖

- 過去世にまで遡るトラウマ的感情

これらが身体感覚として表面化し、その場で泣いたり震えたりすることで解放が始まります。

ゴエンカ式の「痛みをただ観察する」体験に似ていますが、アニカでは共鳴によって引き出されるスピードと深度が格段に速いのです。

科学的基盤──瞑想×身体共鳴

アニカは決してオカルト的な手法ではなく、科学的な基盤を持っています。

- 神経科学の知見

人間の脳は「ミラーニューロン」を介して他者の感情・身体感覚を共鳴的に感じ取る仕組みがある。

アニカの「共鳴体験」は、この科学的メカニズムと合致している。 - マインドフルネス研究

西洋で普及したマインドフルネスが「ストレス低減」に有効とされるのは、注意を現在に戻す働きによる。

アニカも「今ここ」に注意を向ける点は同じだが、それを二人で同調して行う点が新しい。

つまり、アニカは「瞑想」と「人間同士の共鳴作用」を統合した、ポスト近代的な瞑想法と位置づけられるのです。

現代人にとっての実践可能性

ゴエンカ式や僧院リトリートは、時間と環境を大きく制約します。

仕事や子育てを抱える人にとって、10日間の沈黙や戒律遵守は現実的に難しいことが多いのです。

アニカはそこに大きな利点を持ちます。

- 1回60〜90分のセッションで実践可能

- 遠隔(オンライン)でも効果を発揮

- 日常生活を送りながら継続できる

さらに、東京・築地では「アニカ・マスターコース」が定期的に開催されています。

午前10時から午後5時まで、複数の参加者と対面でアニカをし合い、体験をシェアしながら進めていく形式です。

これは「短期集中で多様な共鳴を体験できる」点で、合宿型ヴィパッサナーに代わる新しい実践スタイルといえるでしょう。

つまり、「日常の中で、短時間で深い変化を体験できる」ことに加え、「まとまった時間に複数の共鳴を一気に経験できる」という二重の選択肢を提供している点が、現代社会にフィットした革新性なのです。

メッター瞑想とアニカ流慈悲の瞑想「アニカ温泉」

テーラワーダ仏教の修行体系では、ヴィパッサナーによって心が浄化された後、その清らかな心を広げるために「メッター(慈悲)の瞑想」が行われます。これは「すべての存在が幸せでありますように」と願う観想であり、修行の総仕上げとして位置づけられます。

この慈悲の瞑想は、単なる祈りではなく、集中と洞察を経た心だからこそ、深い実感を伴います。ヴィパッサナーで無常を体験的に理解した心は柔軟になり、他者をも受け入れる広がりを得るのです。

アニカにおいても、この「慈悲の広がり」を重視します。ただし、その表現は独自です。アニカ開発者の瀧上が、3年間住んだ南阿蘇の自然にインスピレーションを受けて考案した「南阿蘇アニカ温泉」 という観想法です。

方法

南阿蘇の自然を思い浮かべながら、心の中に「巨大な温泉施設」を観想します。

まず自分自身がその温泉に浸かり、心身にたまった疲れや抑圧感情を溶かしていきます。

やがて、その施設全体が目に浮かんできます。

そこには、心と身体をあらゆる側面から癒し、満たしてくれる空間が備わっています。

栄養豊かなさまざまな食事を味わえる 食堂

身体の不調を癒やす 病院

学び直しや知識欲を満たせる 学校

感情を解放し、安心して共鳴できる アニカルーム

生別・死別した大切な人と再会できる 再会ルーム

信仰や祈りを静かに捧げられる 宗教施設

これらはすべて「生前に満たされなかった基本的欲求を、自由に満たすための場」として存在し、実践者は必要に応じて施設を自由に拡張することができます。

さらに、両親・祖先・過去世の存在たちを招き入れ、彼らも温泉に浸かり、食堂で食事を楽しみ、病気やケガを病院で治し、大切な人たちと再会し、学びや祈りを通じて満たされ、癒されるようにイメージします。

この観想は「ただの空想」ではなく、潜在意識に刻まれた欠乏感や未完了の感情を満たす実践です。

それによって、私たちの内側に連鎖してきた痛みがやわらぎ、今ここでの生がより軽やかに開かれていきます。

特徴

- 慈悲の瞑想の応用

すべての存在の幸せを願うメッターの心を、温泉という日本人に馴染み深いイメージで表現。

「癒す」ではなく「一緒に満たされる」感覚を重視します。 - ルーツアニカの実践形

祖先や過去世の未処理の感情を癒す「ルーツアニカ」とつながっており、供養的な意味合いも含む。

宗教色が強すぎないため、安心して実践できる。 - ストレス解放の実感

実際に温泉に入るイメージは、自律神経にリラックスをもたらし、ストレス低減が得られやすい。

意義

「南阿蘇アニカ温泉」は、個人の癒しにとどまらず、祖先や集合的無意識に広がる癒しを意図しています。

それは、伝統的な慈悲の瞑想と同じく「自己を超えた広がり」を実感する実践でありながら、アニカ独自の文化的文脈──日本の温泉文化──を取り入れた革新的な方法です。

つまり、アニカは「慈悲の瞑想」をより具体的で体感的な形に再構築したとも言えるでしょう。

慈悲の広がりと社会的意義

アニカのセッションで感情記憶が解放されると、多くの人が自然に涙し、深い安心感を得ます。

それは単に個人が癒やされるだけでなく、家族関係や職場の人間関係に波及し、周囲の人々との共鳴も穏やかに変えていきます。

ブッダの時代から続く「自己解放としての瞑想」が、アニカによって「関係性を癒やす瞑想」へと進化した──。

この点こそ、アニカの最大の革新であり、社会にとっての意義といえるでしょう。

まとめ──瞑想からアニカへ、そしてこれから

釈迦が2500年前に編み出したヴィパッサナー瞑想は、サマタによる集中を基盤に、「無常」を体験的に洞察する画期的な実践法でした。

それは比丘・比丘尼といった出家者たちの修行体系の中で継承され、やがて近代にはマハーシ派やゴエンカ派といった形で在家者にも広まっていきました。

マハーシ派の「サティ」、ゴエンカ派の「ボディスキャン」、いずれも仏教伝統に根ざしながら、20世紀以降は西洋に輸入され、「マインドフルネス」という名で医療・心理・ビジネスの分野に応用されてきました。

それは、瞑想が「出家者の修行」から「現代人のストレス対処」へと大きく転換した出来事でもありました。

しかし同時に、多くの人が共通して抱くのは、次のような課題です。

- 一人での瞑想は退屈で続かない

- 効果を実感するまでに時間がかかる

- 集中力や忍耐力が必要で、現代生活に馴染みにくい

ここに新しい可能性を切り拓いたのが、アニカです。

アニカは、従来の「一人で内面を観察する瞑想」から一歩踏み出し、「二人で共鳴する瞑想」という全く新しい方法を生み出しました。

身体共鳴を通じて、無意識に封じ込められてきた感情記憶が自然に浮上し、処理されていく。

そのプロセスは、ヴィパッサナーが目指した「無常の洞察」と響き合いながらも、より即時的でダイナミックな変化を可能にしています。

さらにアニカは、

- 1回60〜90分のセッションで深い変化を実感できる

- 遠隔(オンライン)でも体験可能

- 東京・築地での1日コースのように、集中して多様な共鳴を経験できる

といった実践形態を持ち、現代人の生活に柔軟に組み込めるのが大きな特徴です。

また、「アニカ温泉」のような慈悲の瞑想的実践は、釈迦の伝統を現代に新たに開花させたものとも言えるでしょう。

総じて言えるのは、アニカは「ヴィパッサナーの応用」ではなく、「瞑想の新しいイノベーション」であるということです。

ブッダが説いた「苦しみの原因を明らかにし、解き放つ」という核心は変わらず、むしろ現代社会において、より速く、より多くの人々に届く形で進化したのです。

これからの時代、瞑想は「孤独な修行」ではなく、「共鳴し合う探究」へ。

アニカは、その新しい扉を開いています。