「子どもに怒鳴りたくないのに、またやってしまった…」

「母のようにはならないって決めたのに、気づけば同じことをしている」

──そんなふうに自分を責めて、「毒親をやめたい」と検索したあなたは、きっと強い罪悪感と不安を抱えていることでしょう。

でも、まず知っておいてほしいのは、毒親は“人”そのものではなく、繰り返される「行動パターン」のことだということです。

人格や性格が欠けているのではなく、親からコピーされた反応が無意識に出ているだけ。だからこそ、そのパターンは変えることができます。

この記事では、

毒親の行動パターン

毒親をやめるために知っておくべきこと

行動パターンを変える3つのステップ

専門家やセラピーを活用する方法

を、心理学の研究データや具体的な事例を交えながら解説します。

最後まで読むことで、「私は変われない」という思い込みから解放され、子どもとの関係をやり直せる希望を持てるはずです。

目次

毒親の4つの行動パターン

「毒親」という言葉を聞くと、人格や性格そのものを否定されたように感じる人もいるでしょう。

しかし実際には、毒親とは「人」ではなく、子どもに悪影響を与える「行動パターン」を指します。

怒鳴る、無視する、過干渉になる、子どもを感情のはけ口にする……。

こうした行動は「性格の悪さ」ではなく、無意識に繰り返されてしまう習慣的な反応なのです。

①怒り・暴言・暴力

最も目立つのが、子どもに対して大声で怒鳴ったり、時に手を上げたりするパターンです。言葉の暴力も含まれ、否定的な言葉を繰り返されることで、子どもは「自分はダメな存在だ」という感覚を抱きやすくなります。心理学者 Gershoff(2002)の大規模な調査では、体罰や怒鳴り声は短期的には子どもの行動を抑えるものの、長期的には攻撃性や不安の増加につながることが報告されています。つまり「その場では効いたように見える」方法が、実は子どもの心に傷を残してしまうのです。

②過干渉・支配

次に多いのが、子どもの意思や選択を尊重せず、親の思い通りにさせようとするパターンです。たとえば進学先や友人関係まで細かく干渉する親も少なくありません。良かれと思っての関わりですが、子どもの「自分で決めてみる力」を奪ってしまうのです。Chorpita & Barlow(1998)の研究では、過干渉な親に育てられた子どもほど、不安障害を発症しやすいことが示されています。親が「失敗させたくない」という気持ちから行動を制御するほど、子どもは自分で乗り越える力を育てにくくなります。

③無視・放置

一見「何もしていない」ように見えて、実は深刻な影響を与えるのが無視や放置です。子どもが話しかけても返事をしない、悩んでいるときに寄り添わない──こうした小さな無関心の積み重ねが、子どもに「自分は愛されていないのでは」という不安を植えつけます。アタッチメント研究の第一人者 Ainsworth(1978)は、親が子どものサインを無視し続けると「不安型」や「回避型」の愛着が形成されやすいと報告しました。物理的な暴力がなくても、「心が見てもらえない」ことは子どもにとって大きな痛みになるのです。

④依存・共依存

最後に、親が自分の感情のはけ口や支えとして子どもに頼ってしまうパターンがあります。たとえば、夫婦関係の愚痴を子どもにこぼす、孤独感を子どもに埋めてもらうといった関わり方です。一見「仲の良い親子」に見えても、実際には役割が逆転し、子どもが「親の親」になってしまうのです。家族療法の研究者 Boszormenyi-Nagy は、こうした役割逆転(role reversal)が子どもの自己肯定感の低下や、将来の人間関係の不安定さにつながると指摘しています。

毒親になってしまう背景と原因

「子どもを傷つけたい」と思って子育てをする親はいません。

それでも結果的に、怒鳴ってしまったり、過干渉になったり、無視してしまうことがあります。

ここでは、そうした毒親的な行動が生まれてしまう背景や原因を見ていきましょう。

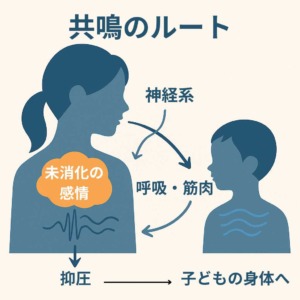

親から受けた影響の連鎖

多くの親は、自分が子どもの頃に経験した育てられ方を無意識に再現しています。

心理学者バンデューラの「観察学習理論」では、子どもは親の言葉よりも親の行動そのものを見て学ぶことが強調されています。

たとえば、子ども時代に怒鳴られて育った人は、「絶対に同じことはしない」と思っていても、強いストレスを感じたときに同じように怒鳴ってしまうことがあります。これは、自分が受けた関わり方が“体に染み込んだクセ”として残っているからです。

親自身の未処理の感情やストレス

親自身が抱える不安や寂しさ、あるいは夫婦関係や仕事のストレスが、子どもへの関わりに影響します。

研究(Segrin, 2012)でも、親のストレスや情緒不安定さは子どもの情緒にも直接影響することが示されています。

たとえば、「子どもが片づけないこと」に腹を立てているようで、実際には「自分の思い通りにならないことへの不安」や「親として認められないのでは」という心配が背景にある場合も少なくありません。

社会的プレッシャーと孤立

現代の親たちは「理想の子育て像」に強くさらされています。

SNSでは笑顔の親子や完璧な家庭の姿が流れ、「自分はできていない」という劣等感を刺激されやすいのです。

さらに、昔のように地域や親族がサポートしてくれる環境が減り、核家族化や孤立育児によって、親が一人で子どもに向き合わざるを得ない状況も大きな要因です。サポートが不足すると、ちょっとした失敗にも余裕を失いやすくなります。

無意識の依存と役割逆転

親が子どもに対して、無意識に「自分を慰めてほしい」「味方になってほしい」と求めてしまうこともあります。

これは家族療法で「役割逆転」と呼ばれ、Boszormenyi-Nagy らの研究でも、親子の境界が曖昧になると子どもは過度な責任感や自己否定感を抱きやすいことが指摘されています。

本来なら大人に向けるべき不満や孤独を子どもに吐き出してしまうと、子どもは「自分が親を支えなければ」と感じ、安心して“子どもらしく”いることができなくなります。

毒親の行動パターンと改善のヒント

怒り・暴言・暴力のパターン

毒親の行動の中で最もわかりやすく、そして多くの親が悩むのが「怒り・暴言・暴力」のパターンです。

子どもに対して怒鳴ったり、否定的な言葉を繰り返したり、ときには手を上げてしまうこともあります。

「叱る」と「怒る」は違うと頭では分かっていても、感情が爆発した瞬間にコントロールが効かなくなるのです。

子どもへの影響

怒鳴りや暴言は、短期的には「子どもが言うことを聞いた」ように見えます。

しかし研究(Gershoff, 2002)によれば、体罰や大声での叱責は一時的に行動を抑える効果はあっても、長期的には子どもの攻撃性や不安を高め、自己肯定感を下げることが分かっています。

実際に、

「勉強しなさい!」と大声で言う → その場では机に向かう

けれど「勉強=怒鳴られること」と結びつき、学習意欲は低下する

という悪循環が起きやすくなります。

さらに「お前はダメだ」「どうしてそんなこともできないの」といった言葉は、子どもの心に長く残り、自己否定感を強めます。言葉の暴力は身体的な暴力と同じくらい深い影響を及ぼすとする研究(Teicher, 2006)もあります。

なぜ怒鳴ってしまうのか

親が怒鳴ってしまう背景には、しばしば「不安」や「無力感」が隠れています。

たとえば子どもが宿題をしないとき、表面的には「やるべきことをやらない」ことに腹を立てているように見えます。

しかし本当は「このままでは将来困るのでは」「親としてきちんと育てられていないのでは」という不安が引き金になっていることが多いのです。

心理学では、怒りは一次感情(不安や悲しみ、無力感)を守るために表れる「二次感情」として説明されます。つまり、怒鳴ってしまうときほど、心の奥には「自分が傷つくのでは」という怖さがあるのです。

改善のヒント

怒りのパターンを変える第一歩は、「怒鳴りそうなときの体のサイン」に気づくことです。

胸が熱くなる、呼吸が浅くなる、肩に力が入る──これは「赤信号」です。

このタイミングで深呼吸をする、席を外す、水を一口飲むといった“ワンクッション”を入れるだけで、爆発を防げることがあります。

そして、怒鳴ってしまった後も「やり直し」は可能です。

「さっきは大きな声を出してごめん。驚いたよね」と謝ることで、子どもは「関係は修復できるんだ」と学びます。

アタッチメント研究(Tronick, 1998)でも、親の修復行動が子どもの安心感を高めることが確認されています。

過干渉・支配のパターン

怒鳴るわけではないけれど、子どものすべてに口を出してしまう。

進学先や友人関係、服装や遊びにまで「こうした方がいい」「それはやめなさい」と指示してしまう。

こうした過干渉や支配もまた、毒親的な行動パターンのひとつです。

子どもへの影響

過干渉は一見「熱心な教育」「しっかりしたしつけ」と見られることもあります。

しかし、子どもからすれば「自分で決める余地がない」という体験の連続です。

心理学の研究(Chorpita & Barlow, 1998)では、過干渉な親に育てられた子どもは、不安障害を発症するリスクが高いことが報告されています。

自分の選択が尊重されないと、「自分ではやっていけない」という感覚が強まり、挑戦や自立を避ける傾向につながるのです。

たとえば:

「その大学はやめなさい、こっちにしなさい」→ 将来の選択に自信を持てない

「あの子と遊んじゃダメ」→ 人間関係で過度に依存したり、逆に距離を取りすぎたりする

なぜ過干渉になるのか

多くの場合、親自身が「失敗したくない」「傷ついてほしくない」という思いから過干渉になります。

背景には「子どもが自分の思い通りに動けば安心できる」という心理も働きます。

つまり過干渉は「子どものため」というよりも、親の不安を和らげるための行動になってしまっているのです。

改善のヒント

過干渉を減らすためには、「待つ勇気」を持つことが大切です。

すぐに答えを与えるのではなく、選択肢を示して子どもに決めさせる。小さな決断から任せていくことが、自立を育てます。

×「その服はダメ!」

○「赤と青、どっちがいい?」

×「失敗したらどうするの!」

○「失敗しても大丈夫。どうすればうまくいくか一緒に考えよう」

子どもが自分で選んで失敗したときも、「だから言ったでしょ」ではなく、「どうすれば次はうまくいくかな?」とサポートに回ることで、子どもは「挑戦してもいいんだ」と安心できるのです。

無視・放置のパターン

大声で怒鳴るわけでも、細かく指示するわけでもない。

けれど、子どもが話しかけても返事をしない、困っていても気づかないふりをする──こうした「無視・放置」もまた、毒親の行動パターンのひとつです。

一見「何もしていない」ように見えるため、親自身も気づきにくいのですが、子どもにとっては「存在を認めてもらえない」という大きな痛みを残します。

子どもへの影響

親から無視され続けた子どもは、次第に「自分は大切ではない」「愛されていないのでは」と感じるようになります。

心理学のアタッチメント研究(Ainsworth, 1978)では、親が子どものサインに応えないほど、不安型や回避型の愛着スタイルが形成されやすいことが示されています。

つまり、物理的に一緒に暮らしていても、心の交流が欠けることで、子どもの心には「見捨てられ不安」や「自己否定感」が強く残ってしまうのです。

なぜ無視・放置してしまうのか

多くの場合、無視や放置は「意図的な虐待」というよりも、親の余裕のなさから生まれます。

仕事や家事に追われて疲れ切っているとき、子どもの話を聞く余力が残っていない。

あるいは「どうせ分かってもらえない」と子どもが訴えることを軽く流してしまう。

その積み重ねが、子どもに「親に言ってもムダだ」というあきらめを植えつけてしまうのです。

改善のヒント

無視や放置のパターンを変えるためには、**“小さく応える習慣”**を持つことが大切です。

長く向き合う時間が取れなくても、短い言葉で反応するだけで子どもは安心します。

「あとでね」ではなく「5分経ったら必ず聞くね」と時間を約束する

忙しくても「なるほど」「そう思ったんだね」と短く共感を返す

LINEやメモなど、言葉以外の方法でも「聞いているよ」と伝える

研究(Pennebaker, 1997)でも、感情を表現し、誰かに受け止めてもらうだけでストレスが軽減されることが分かっています。

子どもにとっての「受け止め役」は、やはり親が第一歩。完璧に応える必要はなく、「小さくても確実に応える」ことが安心感につながります。

依存・共依存のパターン

「うちの子は私の一番の理解者なの」──一見すると仲の良い親子のように聞こえます。

しかし実際には、親が子どもに自分の愚痴や孤独感をぶつけたり、精神的な支えとして頼りすぎてしまうことがあります。

これが「依存・共依存」のパターンです。

子どもが親の気持ちを慰め、親の味方役を務めるようになると、関係は「親子」ではなく「友達」や「パートナー」に近い形になってしまいます。

子どもへの影響

この関係の最大の問題は、役割が逆転することです。

本来守られる立場である子どもが、親の支え役になってしまうのです。

家族療法の研究者 Boszormenyi-Nagy らは、こうした「役割逆転(role reversal)」が、子どもの自己肯定感の低下や、人間関係の不安定さにつながることを指摘しています。

「親を支えないといけない」と思い込む子どもは、自分の気持ちを後回しにするクセがつき、大人になってからも恋愛や職場で「相手に合わせすぎてしまう」傾向を持ちやすいのです。

なぜ依存してしまうのか

依存の背景には、親自身の孤独や満たされない気持ちがあります。

夫婦関係がうまくいっていない、仕事や人間関係に居場所がない──そうした寂しさの行き先が子どもになってしまうのです。

また「自分は親に理解してもらえなかったから、せめて子どもには分かってもらいたい」という思いから、子どもに必要以上の感情を預けてしまうこともあります。

改善のヒント

依存のパターンを変えるためには、感情の行き先を変えることが第一歩です。

大人の悩みは、大人に話すのが基本。友人やパートナー、専門家に相談する。日記やノートに書き出すのも有効です。

子どもに対しては、「今日はあなたの話を聞くね」と役割を意識して戻すことが大切です。

「お母さんはちょっと落ち込んでるけど、それは大人の問題だから大丈夫。あなたはあなたのことを話してね」と伝えるだけでも、子どもは「自分は親を支えなくていい」と安心できます。

専門家やセラピーを活用する

毒親の行動パターンを変えたいと思っても、「自分ひとりの力」だけでは限界を感じる人も多いでしょう。

なぜなら、これらの行動は無意識に染みついた「体のクセ」のようなもので、理屈では分かっていても、強い感情の場面で自動的に出てしまうからです。

なぜ一人では難しいのか

人は自分のクセに気づきにくいものです。

「怒鳴るつもりはなかったのに、気づけば声が大きくなっていた」

「子どものためと思ってアドバイスしたのに、過干渉になっていた」

こうした無意識の反応を一人で修正するのは簡単ではありません。心理学の研究(Hill & Knox, 2013)でも、カウンセリングの大きな効果のひとつは**「自分では気づけない視点を与えてもらえること」**だと報告されています。

専門家やセラピーで得られること

専門家やセラピーを活用することで、次のような効果が期待できます。

新しい視点を得られる

自分にとって“普通”に見える行動を、第三者は「そこに不安が隠れているのでは?」と違う角度から指摘してくれます。安心できる場で感情を整理できる

感情を言葉にするだけでストレスが軽減されることは、Pennebaker(1997)の研究でも確認されています。新しい行動を練習できる

怒鳴らずに伝える方法や、子どもの意思を尊重する声かけは、練習するほど自然に使えるようになります。認知行動療法(CBT)の臨床研究でも、繰り返しの練習が行動変容のカギだと示されています。「ひとりじゃない」と実感できる

同じ悩みを持つ人の体験に触れることで、「私だけじゃない」と安心でき、孤独感が軽くなります。

アニカという選択肢

こうしたサポートのひとつが、私たちが提供しているアニカです。

アニカは「2人でする瞑想」とも言えるセラピーで、親から受け継いだ感情パターンに共鳴しながら、それを安全に感じて手放すプロセスをサポートします。

頭では「怒らないようにしよう」と思っていても抑えられないのは、無意識の感情記憶が強く残っているからです。アニカでは、その感情を「ただ感じて流す」ことを一緒に行うことで、新しいパターンに書き換えていきます。

谷津絵美子さんの体験談

実際に、アニカのマスターセラピストである谷津絵美子さん自身も、かつては「子どもに怒りをぶつけてしまう自分」に苦しんでいました。産後うつの時期には「母親失格ではないか」と思い詰め、育児のたびに罪悪感を抱えていたのです。

しかしアニカのプロセスを通して、自分の中にあった「母から受け継いだ感情のパターン」に気づき、それを癒したことで、わずか3ヶ月で子どもへの怒りがほとんど消えていきました。

今では同じように「毒親をやめたい」と悩む多くの母親に寄り添い、自らの体験を力にしてサポートを続けています。

谷津さんのアニカ体験について、詳しくは、以下の記事をご覧ください。

わずか3ヶ月で産後鬱・子育ての怒りを克服した三児の母のヒーリング事例

まとめ──毒親の連鎖は止められる

ここまで見てきたように、毒親とは「人」ではなく「行動パターン」のことです。

怒り・過干渉・無視・依存──いずれも親の人格や愛情の欠如ではなく、過去の経験や環境によって身についた反応にすぎません。

そしてその反応は、気づきと練習によって必ず変えることができます。

心理学の研究でも、親が感情の扱い方を学び直すと、子どもの情緒や親子関係が改善することが繰り返し報告されています。

ただし、一人でパターンを変えるのは簡単ではありません。

自分では「普通」と思っている反応も、実は子どもを追い詰めていることがあります。そうした無意識のクセを見つけ、安心して手放すためには、専門家やセラピーのサポートを受けることが大きな助けになります。

大切なのは「完璧な親になること」ではなく、失敗しても修復できる親になることです。

怒鳴ってしまったら謝る、過干渉しそうになったら一歩引く──小さな一歩の積み重ねが、子どもにとっての安心と信頼を育てていきます。

「私は変われない」という思い込みを手放し、今日からできることをひとつ実践してみてください。

そして、一人で苦しむのではなく、必要なときは専門家の力を借りながら進んでいきましょう。

その一歩が、親子関係の未来を変え、毒親の連鎖を止める力になるのです。