「人と一緒にいると、なぜか疲れる」

「他人のイライラに巻き込まれて、自分も落ち込んでしまう」

「なぜかわからないけど、不安になることがある」

こうした“理由のわからないしんどさ”に悩む人は少なくありません。

それは、あなたの「共鳴しやすい体質」が関係しているかもしれません。

私たちは思っている以上に、場の空気や他人の感情を無意識に感じ取っています。とくにHSP(Highly Sensitive Person)と呼ばれる人たちは、その感受性が高く、相手の内面まで“自分ごと”のように感じ取ってしまうことがあります。

こうした体験に対して、「気のせい」「気にしすぎ」と言われることもありますが、アニカではこの“感じすぎる力”を、癒しの入り口と考えます。

言葉で説明できない感情や、頭では理解できない不調の原因は、身体の奥に眠る“過去の記憶”かもしれません。

そして、それに気づくには、「頭」ではなく「身体」を通してアプローチする必要があるのです。

このような視点から生まれたのが、アニカで実践されている「身体共鳴」というプロセス。

これは、セラピストの身体がクライアントの無意識と響き合い、言葉を超えた癒しを生み出す手法です。

この記事では、この“身体で感じる癒し”がなぜ必要なのか、そして身体共鳴とは何かを、わかりやすくご紹介します。

目次

「身体共鳴」とは何か?

「身体共鳴」という言葉を聞いたことがない方がほとんどかもしれません。

それもそのはずで、この言葉は一般的な心理療法や瞑想の文脈ではあまり使われていないからです。

アニカにおける「身体共鳴」とは、

セラピストの身体が、クライアントの無意識の“感情”や“記憶”に反応し、まるで自分のことのように感じ取るという現象です。

これは、いわゆる“共感”や“同情”とは異なります。

頭で理解したり、言葉で寄り添ったりするのではなく、身体の感覚そのものが、クライアントと響き合っていくのです。

「共感」ではなく「共鳴」

たとえば、クライアントが何も語らずただ横たわっているとき、セラピストの身体に急に重苦しい感覚や、胸の奥に怒りのような熱が湧いてくることがあります。

しかし、その感情はセラピスト自身のものではありません。

その場にいるクライアントの潜在意識に眠る感情記憶が、セラピストの身体を通じて浮かび上がってきたものなのです。

アニカのセラピストは、その感覚を無理に消そうとはせず、静かに観察し、身体で“受けとめていく”ことに専念します。

すると、クライアントの中にあった未消化の感情も、まるで連動するように、すーっと静かに消えていくことがあります。

だからこそ「言葉にしなくていい」

多くの癒しの場では、「話すことで癒す」ことが前提になっています。

ですが、トラウマや深い悲しみは、しばしば言葉にできません。

また、そもそも自分で気づいてすらいない感情もあります。

身体共鳴では、言葉にしなくても、無理に思い出さなくても、“感じてもらうだけ”で癒しが起こるのです。

だからこそ、過去のつらい経験を無理に語りたくない人や、どう説明したらいいのかわからない人にも、アニカは深く届くのです。

このように、アニカの身体共鳴は「感じすぎる人」にとっての弱点ではなく、

言葉では届かない領域にアプローチするための“強み”として機能します。

次のセクションでは、この身体共鳴がなぜ起こるのか? その科学的な背景と仕組みを見ていきましょう。

なぜ身体共鳴が起こるのか?

「どうして他人の感情を、自分の身体で感じるようなことが起こるのか?」

身体共鳴の話をすると、よくこんな疑問をいただきます。

それには、私たちの身体と脳がもともと他者の身体と“つながる”ようにできているという前提があります。

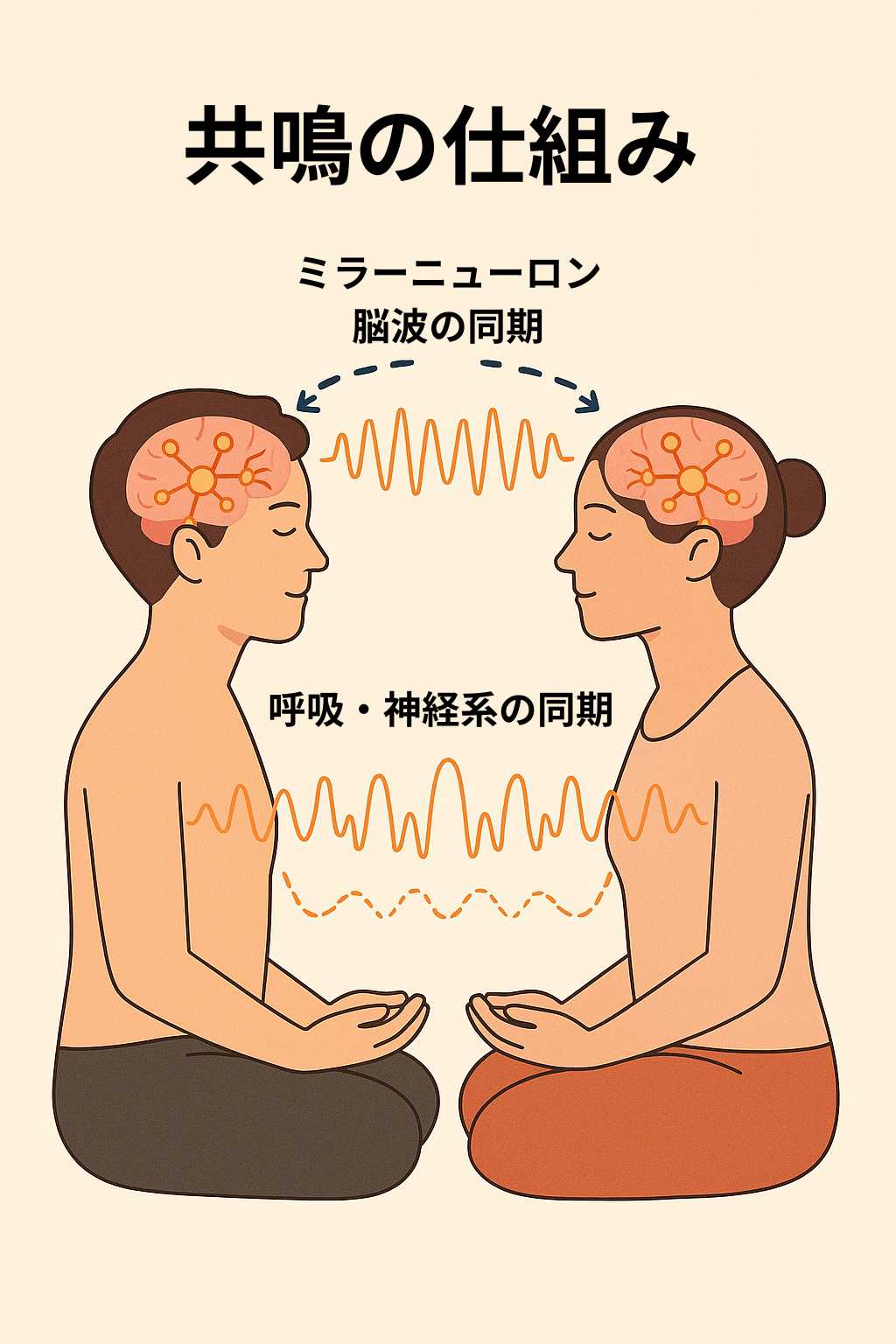

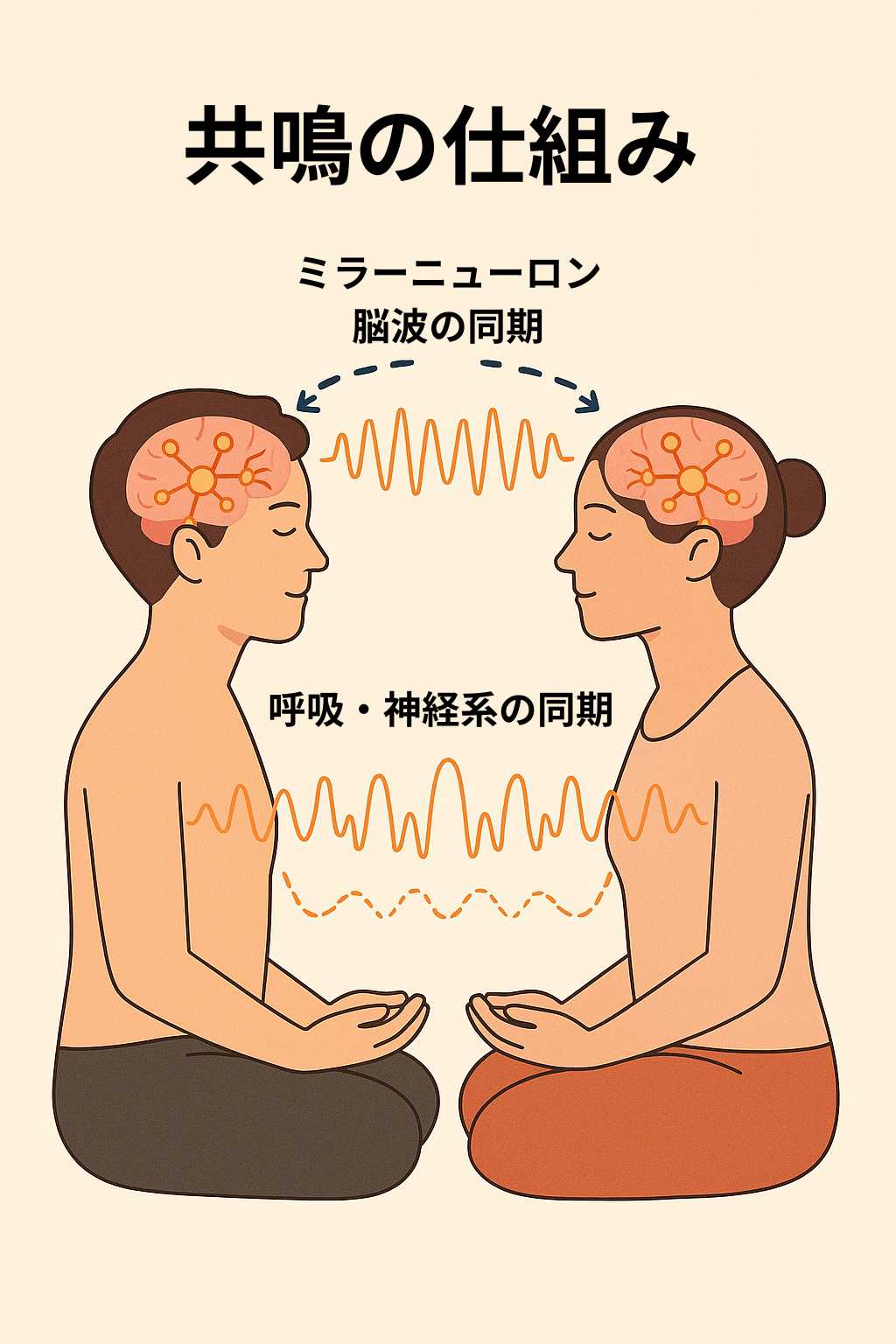

ミラーニューロンと「感じる脳」

1990年代、イタリアの神経科学者たちが発見した「ミラーニューロン」は、人間の共感能力のしくみを説明する重要な鍵です。

これは、他人の動作や感情を見たときに、自分の脳でも“同じことをしているかのような反応”が起こる神経細胞のこと。

たとえば、誰かが痛がっているのを見ると、自分もなぜか「痛い」と感じるようなあの感覚。

これは共感ではなく、神経レベルの“模倣”なのです。

つまり、私たちの脳は、生まれつき「共鳴」する仕組みを持っているのです。

このような「他人の感情を自分のことのように感じる」仕組みは、脳内のミラーニューロン系と呼ばれる神経細胞によって説明されています。ミラーニューロンは、他者の動作や感情を見たときに、まるで自分がそれを体験しているかのように脳が反応する神経ネットワークで、共感や模倣の基盤とされています(Rizzolatti & Craighero, 2004)。

呼吸・脳波・神経系の「同調現象」

さらに、最近の研究では、複数の人が一緒に瞑想をすると、脳波や呼吸、心拍リズムが“同調する”ことがわかっています。

これを「生理的共鳴(physiological resonance)」と呼び、チームでの協調作業や親子関係、パートナーシップの中でも起こることが知られています。

アニカのように、「セラピストとクライアントが静かに共に瞑想する」という場面では、この“同調”がより深く、より無意識のレベルで起こるのです。

実際、複数の人が共に瞑想したり手を取り合ったりすると、脳波や心拍、呼吸のリズムが自然と同期することが科学的に確認されています(Goldstein et al., 2018)。こうした「インターブレイン・シンクロニー(脳と脳の共鳴)」の研究は、人と人が深くつながる際に、神経レベルの共振が起きていることを裏付けています。

セラピストの“無意識”がクライアントの“無意識”とつながる

アニカのセラピストは、瞑想によって、いわば「空(くう)」の状態——つまり、自分の思考や感情をいったん静め、ただ感じるだけの“開かれた器”のような状態になります。

このとき、クライアントの中にある“気づかれたがっている感情”が、セラピストの身体という“受信機”に届く。

それが「身体共鳴」です。

これはスピリチュアルな能力ではなく、もともと人間の神経システムが持つ自然な力だと私たちは考えています。

では、身体共鳴が起こったあとは、どうやって癒しが起きるのでしょうか?

次のセクションでは、アニカで起こる癒しのプロセスを見ていきます。

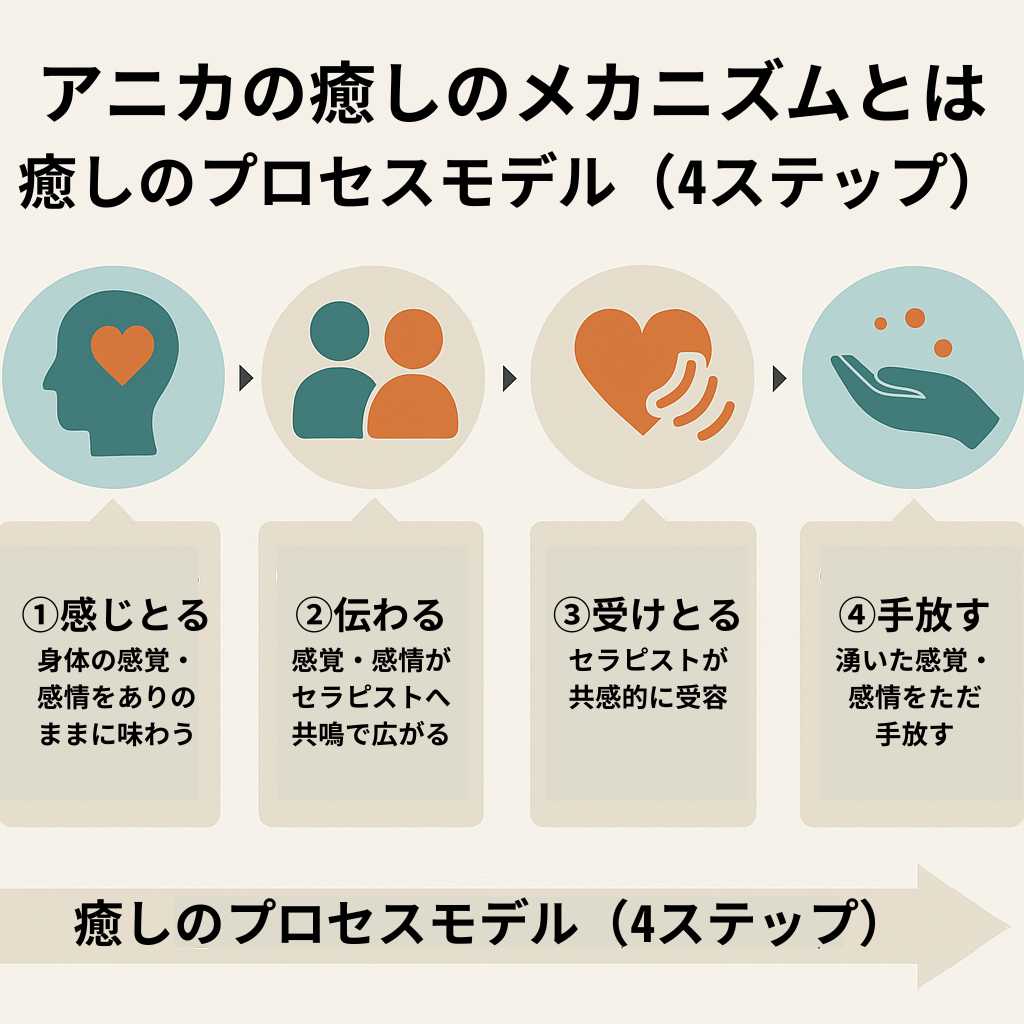

どうやって癒しが起こるのか

身体共鳴によって、セラピストの身体にクライアントの感情や記憶が浮かび上がる。

では、その“感情”をセラピストが感じることで、なぜ癒しが起こるのでしょうか?

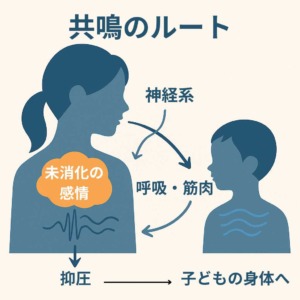

無意識の感情は、誰かに“感じてもらう”ことで静まる

私たちの中にある、強い怒り、悲しみ、さびしさといった感情は、

子どもの頃に感じたけれど処理できなかったものが多くあります。

そうした未処理の感情は、潜在意識の奥に“記憶”として残り、

いま現在の人間関係や体調に影響を与えているのです。

でも、自分ではその存在に気づくことすらできません。

なぜなら、心は「これ以上感じたくない!」と自分を守ろうとするからです。

セラピストが「感じて、受けとめる」

アニカのセラピストは、こうした感情をクライアントに代わって“身体で感じる”ことで、

その記憶に“気づいてもらえた”というサインをクライアントの無意識に送ります。

たとえるなら、暗闇に隠れていた感情に、そっと懐中電灯の光を当ててあげるようなもの。

誰かに「それ、そこにあるんだね」って、ただ感じてもらえるだけで、

その感情は静かにほどけていくのです。

眠っていても起こる癒し

アニカでは、クライアントが途中で眠ってしまうことも珍しくありません。

けれども、癒しのプロセスは止まりません。

むしろ、顕在意識が静かになっているからこそ、無意識が深く開くのです。

セラピストが感じた共鳴を、自分の内側でじっと見つめ、静かに受けとめることで、

クライアントの潜在意識にも変化が起きていきます。

睡眠中とくにレム睡眠では、脳の情報統合が活発に行われ、記憶や感情の再処理が起こることが知られています。これは、瞑想によって誘導される深いリラクゼーション状態と非常に似た脳波パターンであることが、多くの研究で明らかにされています(Walker & Stickgold, 2010)。

感情が消えると、現実が変わる

こうして、自分でも気づいていなかった感情が、静かに、しかし確実に消えていく。

その結果、今まで感じていた不安が和らいだり、

なぜかうまくいかなかった人間関係が、自然と改善したりすることがあります。

アニカの体験談に「人生が変わった」と書かれることが多いのは、

このように内側の感情が変わることで、外の現実まで変化していくからです。

次のセクションでは、実際のアニカの現場でどのように身体共鳴が起こっているのか、

いくつかのエピソードをご紹介します。

アニカでの身体共鳴の具体例

ここでは、実際にアニカのセッションで体験された「身体共鳴」のエピソードをご紹介します。

文章では少し不思議に感じるかもしれませんが、どれもごく自然に起こったことです。

クライアントは沈黙したまま——なのに、セラピストの身体に「怒り」が湧く

ある女性のセッション中、クライアントは何も語らず、静かに横たわっていました。

セラピストもただ瞑想しているだけのように見えます。

しかし、その最中、セラピストの胸のあたりに重たい熱感が広がり、

手のひらがじんわりと汗ばんでくる感覚がありました。

やがてその熱感は、「怒り」のような感情としてはっきりと感じられ、

数分後にはふっと軽くなり、穏やかな呼吸が戻ってきました。

その後、目を覚ましたクライアントが静かにこう言いました。

「なぜかわからないけど、体が軽くなったんです。ずっと心の奥にあった“怒り”が消えた気がします。」

セラピストは、クライアントが言葉にしなかった感情を、身体で感じて、引き受けて、そして解放したのです。

遠隔セッション中に“身体が勝手に反応する”

アニカでは、Zoomを使った遠隔セッションでも身体共鳴が起こります。

あるクライアントは、セラピストが何も言っていないにもかかわらず、

「今、左肩が重たくなりましたか?」と突然話しました。

ちょうどその瞬間、セラピストは自分の左肩にピリピリとした緊張感を感じていたのです。

2人は物理的に離れていたにもかかわらず、身体感覚が“共振”したのです。

このような「言葉ではなく、身体で同じものを感じ取る」という現象が、アニカの身体共鳴では頻繁に起こります。

セラピストが泣いたあと、クライアントも涙が出た

別のセッションでは、セラピストが突然、説明のできない深い悲しみに襲われ、

静かに涙を流したことがありました。

クライアントはそのとき眠っていましたが、

数分後に目覚めると、「どうしてかわからないけど、涙が出そうなんです」と言いました。

まるでセラピストの身体を通じて、クライアントの中にあった悲しみが解放されたかのようでした。

こうしたエピソードは、スピリチュアルな力ではありません。

セラピストが「無の姿勢」でただ感じることに徹することで、

クライアントの無意識と身体が、安全に感情を解放するための“場”として開かれるのです。

次のセクションでは、こうした身体共鳴にまつわる「よくある誤解や疑問」にお答えしていきます。

よくある誤解とQ&A

「身体共鳴」と聞くと、初めての方は戸惑ったり、少し不安になったりすることもあるかもしれません。

ここでは、実際に多く寄せられる質問や誤解についてお答えしていきます。

共鳴って「乗り移る」みたいでちょっと怖いです…

いいえ、ご安心ください。

アニカのセラピストは、クライアントの感情を「引き受ける」のではなく、

“共鳴して感じる”だけで、すぐにその感覚を自分の中で静かに見守る訓練をしています。

あくまで他人の感情に巻き込まれずに、ただ共に存在する技術です。

セラピスト自身も定期的な自己メンテナンスを行っており、セッション後に疲弊したり、感情を引きずることはありません。

セラピストの身体に反応が出るって、負担じゃないの?

それもよくある質問です。

でも実は、アニカのセラピストは「身体共鳴を通して、自分も整っていく」と語ることが多いのです。

なぜなら、セラピスト自身が“無”の状態でただ感じていると、

クライアントの感情も、自分自身の未消化な部分も、同時に癒されていく感覚があるからです。

アニカは“誰かを癒す”のではなく、2人で共に変化していくプロセスなのです。

共鳴しすぎる体質の私は、逆に危なくないですか?

むしろ、そういう方にこそアニカは向いています。

HSPのように「感じすぎる人」は、日常では疲れやすくても、アニカのように安全な場で整えながら感じることで、その力が“癒しの力”になります。

セッションの中では、セラピストが主導で共鳴を感じ取るので、クライアントが過度に感情を受けることはありません。

また、必要に応じて「共鳴しすぎない状態」に整える方法もお伝えしています。

なぜ言葉を使わずに癒しが起こるのですか?

アニカでは、言葉を使わなくても感情は伝わるという前提に立っています。

むしろ、言葉にしようとすることで、防衛が働いたり、感情の本質を取りこぼしてしまうこともあるのです。

セラピストがただ黙って“感じている”ことが、無意識に働きかける最大のサポートになります。

このように、身体共鳴は危険でも特別な能力でもありません。

むしろ、人間が本来持っている“つながる力”を思い出すプロセスとも言えるでしょう。

次のセクションでは、こうした身体共鳴が、これからの癒しや社会にどう活かされていくのか、その可能性についてお伝えします。

結論:言葉では届かない感情に“身体”で触れる、新しい癒しの形

私たちはこれまで、心の問題や感情のケアを「言葉で話す」「考えて整理する」ことで乗り越えようとしてきました。

もちろん、それも大切なプロセスです。

けれども、ときに言葉にならない感情や、

自分でも気づけないような“奥の感情”が、人生に影を落とし続けていることがあります。

そんなときに必要なのは、「考える」ことではなく、「感じる」こと。

そして、自分ひとりで感じるのではなく、誰かと“いっしょに感じる”ことなのです。

アニカがひらく、“共鳴による変容”の可能性

アニカは、「2人で行う瞑想」によって、

クライアントの無意識にある感情や記憶に、セラピストが身体で共鳴するというユニークなアプローチをとっています。

それは、セラピストが“感じる存在”になることで、

クライアントの潜在意識が「もう大丈夫だよ」と静かに扉を開き、

言葉では届かない感情に、そっと光が当たるようなプロセスです。

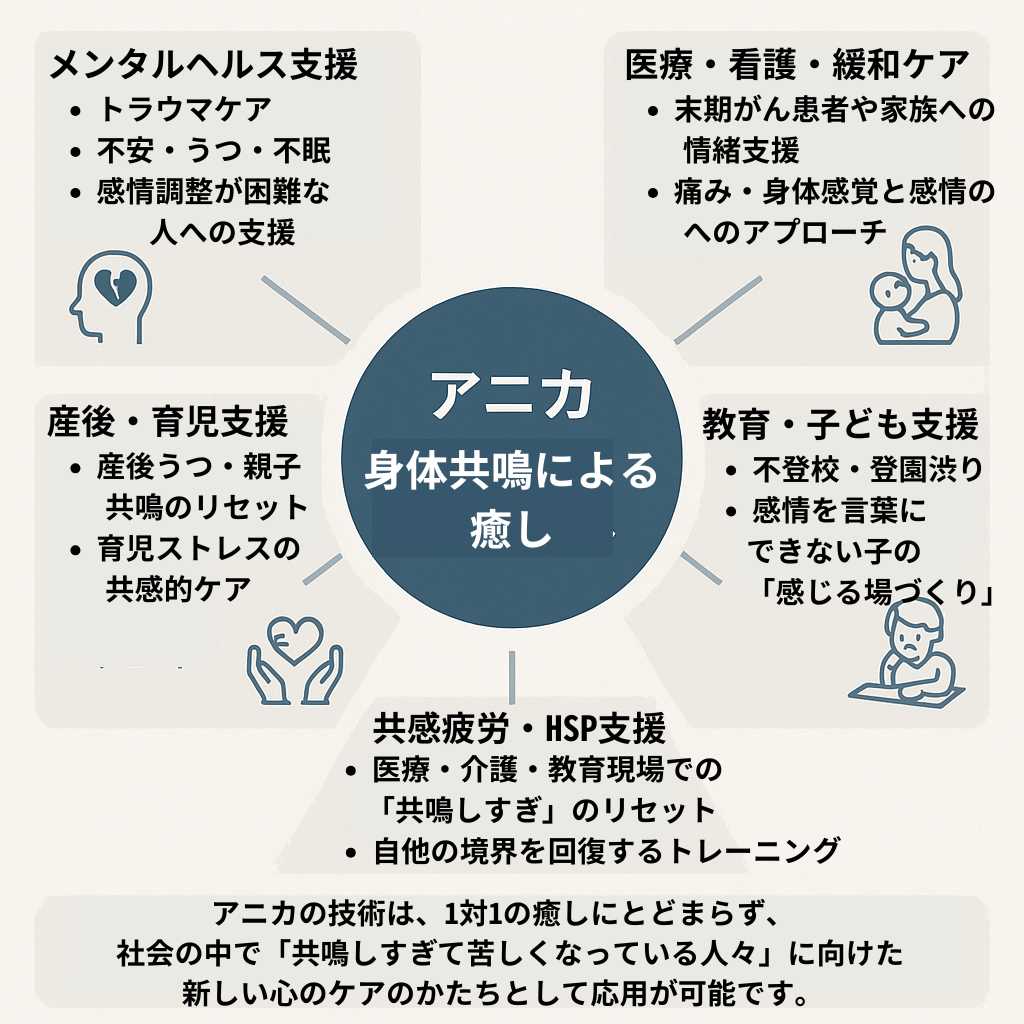

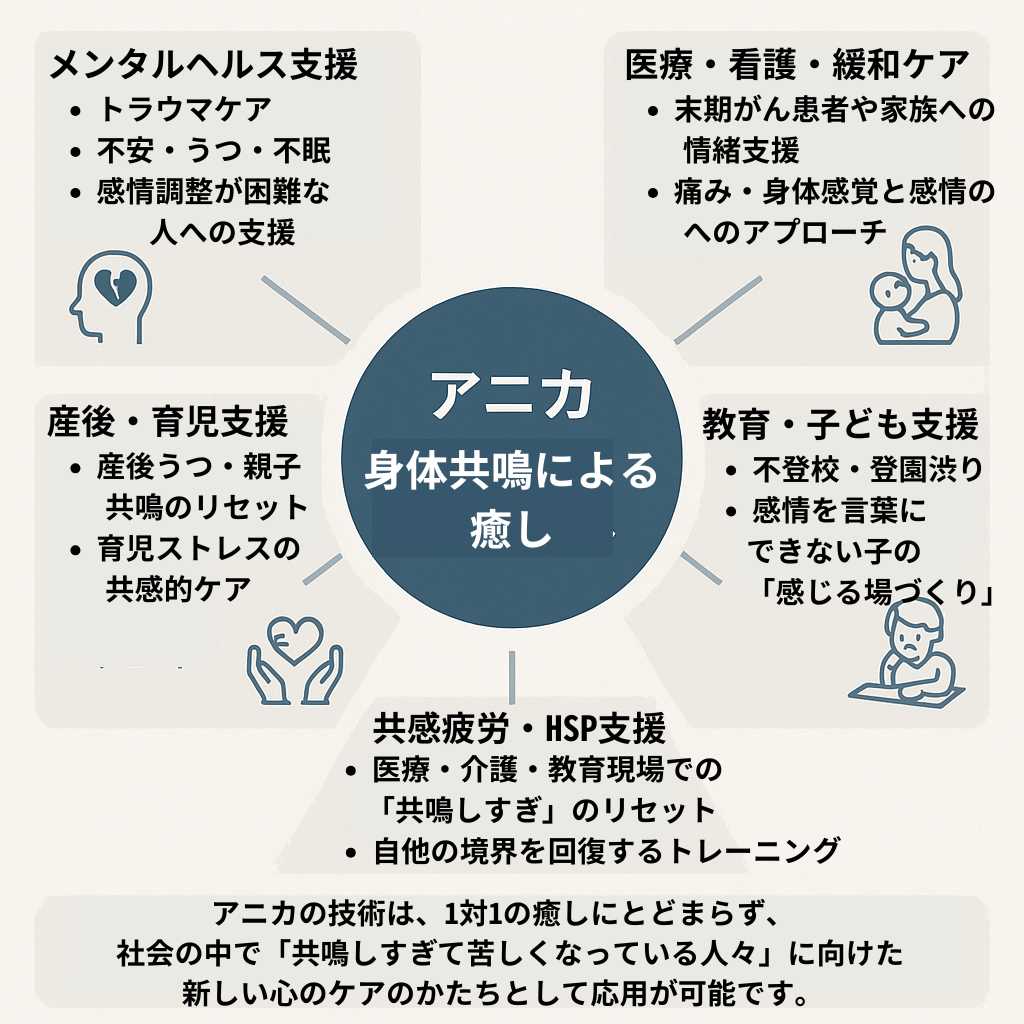

身体共鳴がもたらす、新しい社会的つながり

このアプローチは、個人の癒しにとどまりません。

身体共鳴を通して生まれるのは、言葉を超えた“つながり”の感覚。

これは、分断や孤立が深まる現代において、私たちが忘れかけていた「人と人のあいだに流れる安心感」そのものです。

アニカが提供するのは、単なるヒーリングではなく、

人と人が共に変容していく、新しいコミュニケーションの形なのです。

もっと知りたい方へ

身体共鳴は、アニカという手法の中核にある重要な要素です。

もしもっとアニカ全体の仕組みや効果について知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください:

👉 なぜ“感じる”だけで癒されるのか?──アニカが導く“身体の共鳴”とその科学的根拠

参考文献一覧

Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience, 27, 169–192.

https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144230

→ ミラーニューロンに関する代表的論文。共感や模倣の神経的基盤を解説。Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., & Shamay-Tsoory, S. G. (2018).

Brain-to-brain coupling during handholding is associated with pain reduction. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(11), E2528–E2537.

https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

→ 人と人が手をつなぐことで脳波が共鳴し、痛みが軽減されることを示した研究。Månsson, K. N. T., et al. (2020).

Inter-brain synchrony in the context of naturalistic social interactions. Scientific Reports, 10, 8269.

https://doi.org/10.1038/s41598-020-65333-8

→ 自然な対人関係における脳と脳のシンクロ(共鳴)に関する研究。Walker, M. P., & Stickgold, R. (2010).

Overnight alchemy: Sleep-dependent memory evolution. Nature Reviews Neuroscience, 11(3), 218–219.

https://doi.org/10.1038/nrn2762

→ 睡眠中に記憶や感情が再統合・処理されるメカニズムを解説。Aron, E. N., & Aron, A. (1997).

Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73(2), 345–368.

https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.2.345

→ HSP(Highly Sensitive Person)の感受性と共鳴体質の関係に関する基礎研究。